南オーストラリア大学 アレンバーグ・バス研究所の教授 バイロン・シャープ氏の著書『Marketing; Theory, Evidence, Practice』の邦訳『マーケティングの科学 セオリー・オブ・エビデンス 実践で学ぶ世界標準の技術』(朝日新聞出版)から刊行された。全624ページの大作、皆さんはもうお読みになっただろうか?

前著の『ブランディングの科学 ─誰も知らないマーケティングの法則11ー』を手に取ったことがある方は多いはず。原題の「HOW BRANDS GROW」に表現されている通り、ブランドがどう成長するか?について研究した本書は、世界的に話題を呼んだ。同氏の「従来のマーケティングの常識を疑う」姿勢は、本書でも健在。エビデンスに基づいたマーケティングで、どのようにブランドを育てられるかに迫っている。

本稿では、多種多様なBtoBソリューションを提供するパナソニック コネクトにおいて、顧客価値起点のマーケティング変革を推進しているBtoBマーケター・関口昭如氏が、本書の内容を紐解き、読み方を指南する。

前著の『ブランディングの科学 ─誰も知らないマーケティングの法則11ー』を手に取ったことがある方は多いはず。原題の「HOW BRANDS GROW」に表現されている通り、ブランドがどう成長するか?について研究した本書は、世界的に話題を呼んだ。同氏の「従来のマーケティングの常識を疑う」姿勢は、本書でも健在。エビデンスに基づいたマーケティングで、どのようにブランドを育てられるかに迫っている。

本稿では、多種多様なBtoBソリューションを提供するパナソニック コネクトにおいて、顧客価値起点のマーケティング変革を推進しているBtoBマーケター・関口昭如氏が、本書の内容を紐解き、読み方を指南する。

本書を読み進めるのに大事な「クリティカルシンキング」「クリティカルリフレクション」

言わずと知れた、バイロン・シャープによる日本国内における新著『Marketing; Theory, Evidence, Practice』の第2版(初版は2013年)が出版されました。

ベストセラーの『ブランディングの科学』に続いて、本書は『マーケティングの科学』という日本語タイトル。マーケティングの戦略担当や意思決定者に向けての包括的な入門教科書を目指していて、特に実践やデータにこだわり、再現可能なものや科学的根拠を重要視したといいます。

23名の著者によるものなので、章によっては一部、粒度にバラツキもありますが、上記の目指す姿を実現するために、バイロンが「本の背骨」を全体にわたり通そうとしている意図は推察できます。

関口 昭如氏

パナソニック コネクト

デザイン&マーケティング本部エグゼクティブ(デジタルカスタマーエクスペリエンス)兼ヴァイスプレジデント現場ソリューションカンパニー

総合電機メーカーに入社後、複数のBtoB事業製造業企業で、デジタルを中心としたグローバルマーケティング、デマンドジェネレーション、カスタマーエクスペリエンスを牽引。現在はパナソニックコネクトにおいて、デジタルも活用した顧客価値起点のマーケティング変革を断行中。さらに全社的な部門横断でのデジタルエクスペリエンス向上にも取り組んでいる。公益社団法人日本マーケティング協会理事。BtoBアジェンダカウンシルメンバー。筑波国立大学院等複数の教育機関にて教鞭も執る。博士(工学)。

パナソニック コネクト

デザイン&マーケティング本部エグゼクティブ(デジタルカスタマーエクスペリエンス)兼ヴァイスプレジデント現場ソリューションカンパニー

総合電機メーカーに入社後、複数のBtoB事業製造業企業で、デジタルを中心としたグローバルマーケティング、デマンドジェネレーション、カスタマーエクスペリエンスを牽引。現在はパナソニックコネクトにおいて、デジタルも活用した顧客価値起点のマーケティング変革を断行中。さらに全社的な部門横断でのデジタルエクスペリエンス向上にも取り組んでいる。公益社団法人日本マーケティング協会理事。BtoBアジェンダカウンシルメンバー。筑波国立大学院等複数の教育機関にて教鞭も執る。博士(工学)。

今回は、関口の個人的所感、そして私が日々携わっているBtoBマーケティングという立場から気づいた点を述べたいと思います。

その前に、600ページを超える大書をパラパラとめくって、思わず「懐かしい」という言葉が最初に出てしまったことも告白しておきます。

私事で恐縮ですが、30年以上前、大学の学部生時代のことです。専攻が外国語学部だったものの、目的としてではなく手段としての英語を目指したいと思い、当時興味があったビジネスアドミニストレーション(BA)、マーケティングを英語で学ぼうとグローバルマーケティング/広告を専攻しました。

教科書はすべて英語の原著。コトラーのマーケティングマネジメントや、マッカーシーのBasic Marketing、ミラーメーカーズなどなど、欧米系の教科書が使われました。当時の日本語のマーケティングの教科書は数が少なく、これら外国の教科書のほうは事例が圧倒的に豊富で、クリティカルシンキングなど「学生への問い」などがとても新鮮だった記憶があります。本書はそれを思い出させるのです。

今回、本書を読んで最初に感じたことは、クリティカルシンキング(批判的思考法)やクリティカルリフレクション(批判的内省)をとても重要視している点です。ここでいうクリティカルは、単に批判するという意味ではなく、「慎重に考える」「深く分析する」「根拠を問い直す」なども含まれます。

マーケティングにはたくさんの理論本や入門書があります。しかし、従来の理論や学説をそのまま盲目的に方法論にあてはめることを、本書は危険視しています。また、マーケターが自分の担当ブランドや企業を好き過ぎるあまり、「自分たちに良いように自然と考えてしまう」ことなどにも警笛を鳴らしています。

マーケティングの本来の意味は、企業から顧客への一方向ではなく、双方向性がもともと含まれます。昨年改定されましたが、日本マーケティング協会における以前のマーケティングの定義にも「顧客との相互理解を得ながら、」と言及があります(最新のものは「顧客と共に価値を創造し」へ改定)。デジタルにより、本来必要であった双方向性が加速していることは間違いありません。エビデンスはますます重要で、しかも以前より取りやすくなったことも事実でしょう。

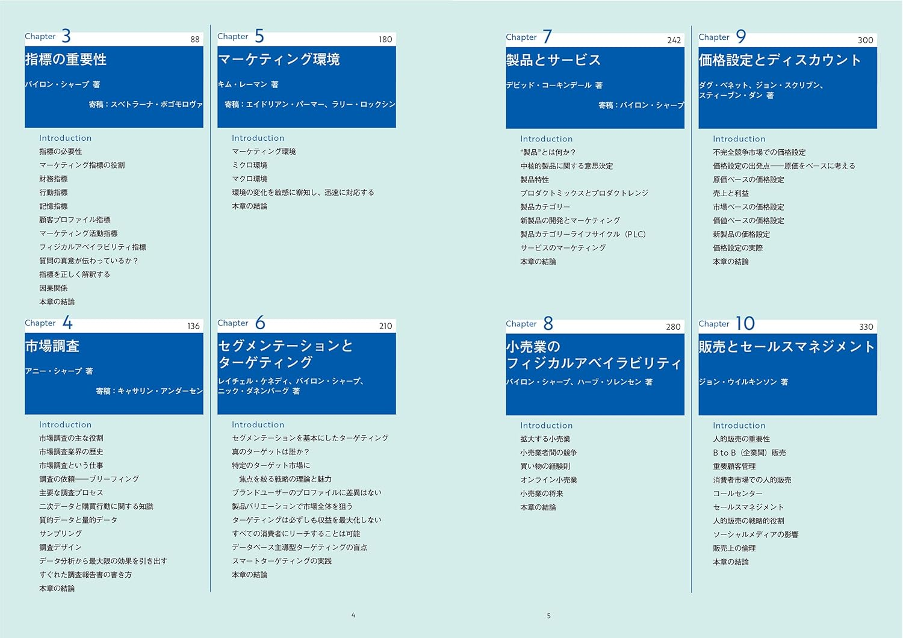

本書に話を戻すと、包括的にマーケティングを解説し、外部/内部環境分析から、マーケティング指標、4P、STP、そしてプロダクトマーケティング、セールスマーケティング、リレーションシップマーケティング、サービスマーケティング、メディアプランニング、広告、サステナブルなどの広範囲にわたり、理論とエビデンスや先行研究を多用し、その効用と同時に危険性も解説しています。その意味でバイロン派らしさは、この本でも健在でした。

そして、本書自体、クリティカルシンキングで議論されることを、むしろ望んで書かれているのではないかとも感じました。

本書全体で言及される、BtoBマーケティングへの応用について

本書では、ほぼ全章に「BtoBマーケティングへの応用」という項目が設けられており、BtoBを意識した内容になっています。今までそこまで脚光を浴びてこなかったBtoBマーケティングに携わっている立場からすると、嬉しい限りです。

たとえば「10章:販売とセールスマネージメント」は、ほぼBtoBビジネスを念頭においているともいえる内容です。ここでの課題提起では、多くの企業ではマーケティング部門が販売戦略に責任を持ち、営業が実行に移す部隊となっているといいます。こういった問いかけは考えさせられるものです。

また、「13章:マーケティングプランの開発と実施」におけるBtoBビジネス/マーケティングの多様性についての考察も興味深いです。「基礎技術の変化の速さ」と「変化の方向の明確さ」の2軸のマトリクスを用意し、「スピードを重視するもの」「競争戦略を重視するもの」「先見性を重視するもの」「発見を重視するもの」という4象限で、マーケティング目標の考え方の違いを考察しています。

さらに、BtoBマーケティングの特異性として、顧客企業のサプライチェーン(バリューチェーンといっても良いのかも)を考慮する重要性や、「それが何であるかよりも、何ができるかを評価」すること、標準化とカスタマイズのバランスを考えた「製品アーキテクチャ戦略」など、現場でもよく議論になる重要な視点が解説されています。BtoB顧客から見た「製品/サービスの潜在的価値の俯瞰図」(本書P.259)なども、BtoBマーケターならば再確認しておきたいものです。

サービスマーケティングとBtoBマーケティングの関連性等も念頭に置かれており、「信頼に基づく購買」「顧客はサービス提供者との接触を避けられない」「継続的な関係性重視」「サービス優位の論理」「(ハードウェアビジネスを含め)ほとんどものはサービスである」などの視点も、改めて再認識すべき項目だと感じました。

余談ですが、弊社 パナソニック コネクトでは、マーケティングプランニングにおいて、オリジナルの「Blueprint(ブループリント)」という設計書の作成を必須にしています。Why/Who/What/Howなど、戦略/戦術/実行の整合、あるいは職能を超えた関係者整合を目指したものですが、その哲学とも近いものを本書からも感じました。

一方、BtoBの奥深さという点での踏み込みは、まだまだ限定的です。今後の改訂でBtoBの事例や考察がより深くなっていくことを望みたいと思います。

たとえば、前著を含めて、バイロン氏の洞察である「態度(評価や好意といったほうが適切かもしれない)は行動の結果であることが多い」「態度は必ずしも行動を予測しない」という、通説をくつがえす立場は、本書でも繰り返されます。しかし、この理論がBtoB全般に当てはまるかには疑問が残ります。BtoBでは、製品・サービスの導入決定に複数の関係者が関与し、長期的な視点での投資判断や組織的なニーズが重視される傾向があるためです。

ただし、BtoBにおいては、顧客が製品・サービスの価値を、使い始めて・運用し始めてみて初めて認識することも多いものです。そのため、シャープ氏の理論をBtoBに適用する際には、顧客企業が価値を感じるタイミングを「運用開始後」にずらして解釈することで、より理解しやすくなるかもしれません。

また、シャープ氏が前著から一貫して強調する「メンタルアベイラビリティ(例:思いつきやすさ)」と「フィジカルアベイラビリティ(例:買いやすさ)」の重要性は、BtoBにおいても一定程度有効であると考えられます。

しかしBtoBにおいては、製品・サービスの複雑性やリスクの高さから、単なる「思いつきやすさ」や「買いやすさ」だけでなく、企業の信頼性、製品の専門性、導入後のサポート体制、長期的なパートナーシップといった要素が、購買決定においてより重要な役割を果たすことがありえるとの認識も必要です。

全体としての所感は以上として、ここからは、参考になった部分・気になった部分を列挙していきます。

メルマガ登録

メルマガ登録