次世代を担う若手マーケターが集まる「ライジングアジェンダ2025」が6月12~13日、都内で開催された。

キーノートに登壇したのは、創業113年のカンロで、直営店「ヒトツブカンロ」の立ち上げやデジタルマーケティングを推進してきた内山妙子氏。コロナ禍をきっかけに月商1億円のECプラットフォーム「カンロポケット」を構築し、老舗企業の新たな市場創造を実現した。

リクルートのクリエイティブディレクター 萩原幸也氏がモデレーターを務め、デザイナーから始まった内山氏のキャリアを振り返るとともに、チームで市場創造・拡大を成し遂げるためのカギを探った。

内山 カンロは今年で創業113年を迎える老舗企業です。もともとは山口県ローカルのお菓子屋からカンロ飴のヒットで全国展開、高度成長期に事業の多角化を図り、近年は飴、グミで伸びている会社です。国内キャンディ市場はコロナ禍を経て、大きく成長しており、その最も大きな要因はグミです。カンロでも、2002年に発売した『ピュレグミ』は自社のナンバーワンブランドに成長し、会社全体で2024年に過去最高の売上を記録しました。

私がカンロに入社し、企業ブランディングを意識し始めたのはここ20年くらいでした。どうしたらカンロという会社を一流にできるのかを問い続けてきました。「ヒトツブカンロ」の話が出たときに思ったのは、直営店を運営することが、一流企業への道筋になるのではないかということです。そして、「社員みんなが本当に良いと認識している品質の商品を、最高のデザインや環境で提供しよう」と考えました。キャンディをギフトに。それが直営店を持つ上でのビジョンになりました。

ヒトツブカンロの商品で特に人気が出たのが、『グミッツェル』という商品です。オープン当初から販売している商品ですが、ブレークしたのは2020年のコロナ禍です。「グミッツェルBOX 6個セット 東京駅限定」は「2024年東京駅限定 定番手土産スイーツ売上ランキングTOP10」で3位に入っています。

萩原 東京駅という超激戦区で3位とはすごいですね。

内山 オープンから2020年までの間も、人気店ではありましたが黒字化するほどのスケールは作れていませんでした。どうしたらブレークスルーできるのかを思案し続け、経営からは「いつまでやるの?」という声も上がっていた時期でした。その中でピンチとチャンスが一度にやってきたんです。ピンチとは新型コロナウイルス、チャンスとはASMR(特定の音や視覚的刺激に対して感じる心地よい感覚や反応)ブームでした。

まずはピンチのほうから。新型コロナウイルスで店舗が閉まってしまい、当時はECをやっていなかったので、売るところがなくなってしまったんです。そこで、EC構築に着手しました。まずは3ヵ月間限定で自社で運用し、その後、基盤を整え、現在は安定した売上があるプラットフォームにまで成長しました。

萩原 コロナ後も順調に伸びていっているということですよね。

内山 そうですね。初めは本当に大変でしたが…。テスト運用の3ヵ月間は、受注はアンケートフォーム、受注管理はExcel、決済は銀行振込のみとし、本社からみんなで出荷作業をしました。仕組みが確立していない中でやりきることができたのは、それだけ危機感があったということなのだと思います。

次に、チャンスについて。実は、コロナ禍前からヒトツブカンロの店舗でスマホの画面を見せながら、「このYouTubeに出ている、咀嚼音のする商品(グミッツェル)が欲しい」とおっしゃるお客様が増えてきていました。

そこでASMR文脈でPRをしてみたところ、大ヒットしました。以前にもECに挑戦したことがあったのですが、今回は外側はパリッと、中はしっとりとした食感のグミッツェルがASMRブームにハマり、みんなが欲しい商品になったことで、期待以上の売上につながりました。

萩原 フラッグショップで輝いた商品が、売り場を失うというピンチに直面し、ECに売り場を変えて、また花開く。すごいストーリーですよね。

内山 コロナ禍がなければECを本格化していないと思います。何があるか分からないけれど、それをチャンスと捉えて展開していくことがすごく大事だったなと振り返って思います。

その後、ECを含むデジタルマーケティング全体に対応できるようにするため、社内にデジタルマーケティング推進チームができました。そこでは、今まで「点」だったお客様との接点を、オンライン/オフラインをまたいでつなぎ、「線」としてカンロのファンになってもらうための施策を展開していくと、最初に定義しました。

ECプラットフォーム「カンロポケット」では、商品情報、ブランドサイト、お客様サポート、オンラインショップをすべて統合しました。そうすることで商品を閲覧したそのままの流れで購入できます。加えて、今年1月からはコミュニティーサイト「Kanro POCKeT × (カンロポケットクロス)」を本格化させており、6月現在で会員数約30万人のサイトへと成長しています。

内山 今振り返ってみると、市場創造の成功の要因は「どうありたいか」というビジョンを初めに共有したこと。そうすることで自分が何をすべきかが分かりやすくなるので、個々が自律的に考えて動けたのが、成功の要因だったのではないかと思います。

デジタルマーケティング部隊のビジョンは1枚の絵で表現しています。子どもが「このキャンディを買っても良いですか?」とお母さんに尋ね、お母さんはそれを見て「キャンディなら、こだわりがあって商品づくりに真摯に向き合っているカンロのブランドにしましょう」と答え、子どもがカンロのキャンディを選ぶ。

萩原 これ、私はすごく好きな1枚で。ブランディングってまさにこういうことだというのを表していますよね。具体的に、この絵はどういう使い方をしたのですか?

内山 プロジェクトチームにはもちろん共有をして、経営にもプレゼンをしました。それか ら、ことあるごとに「目指すところは、ここだよね」という確認をしています。

萩原 経営を含めた周りの反応はどうだったのですか?

内山 ちょっと恥ずかしさを感じている印象でした。「弊社程度の企業が何を言っているのか」という温度感だったのです。でも、「売上が何百億円」とか「シェアナンバーワン」といったものはビジョンではないので、ビジョンは絵で描けるかどうかを大事にしています。

萩原 他にも、市場創造の成功要因として考えられるものはありますか?

内山 楽観性ではないでしょうか。「これをして失敗したらどうなるだろうか」をあまり考えない資質が、成功には重要だったと思います。

萩原 リクルートのサービスも、ある意味で楽観的に、最近はエフェクチュエーションとも言われますが、状況に応じて変更を重ねて現在に至っているものが多いですね。例えば学習動画配信サービス『スタディサプリ』は、もともとはBtoCとして立ち上げたサービスですが、学校単位で導入していただくなどBtoB展開で成長しました。

内山 計画は、絶対に当初思った通りにはいきません。であれば、計画通りにいかないことを楽しむ。ここがうまくいかなかったら、別の道を試してみようという柔軟性が重要だと思います。

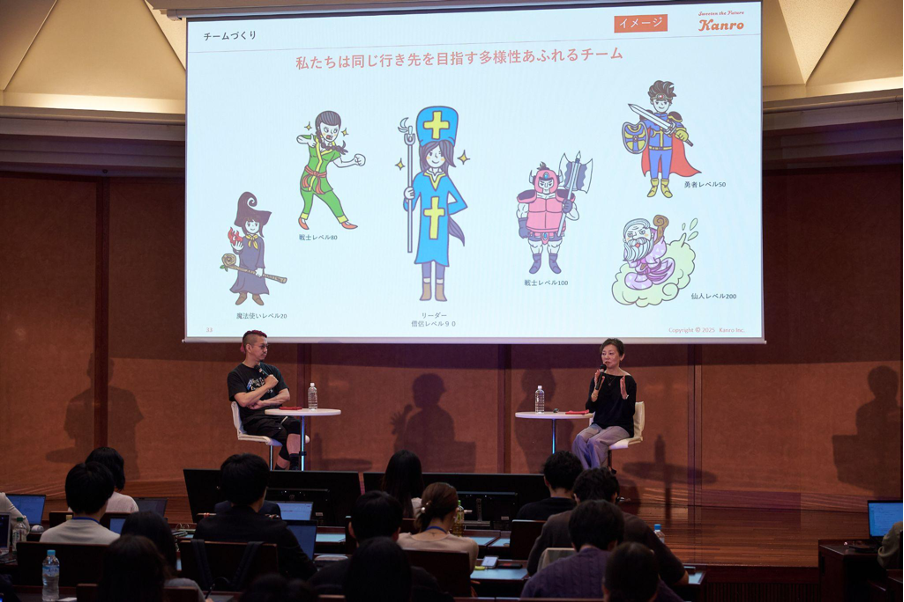

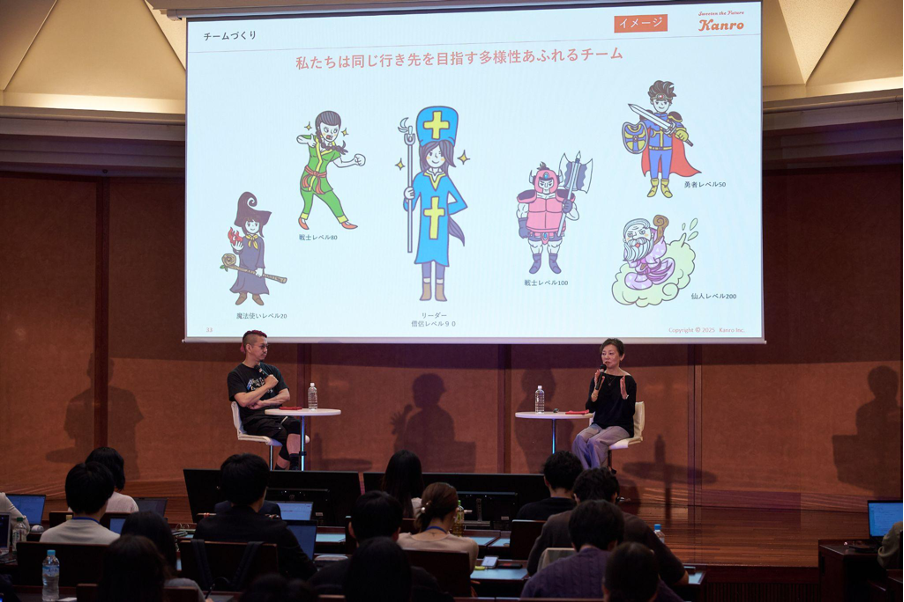

また、多様性に富んだチームづくりも大事です。昔は「強い組織」といえば、強い戦士集団のようなイメージが強かったのではないかと思います。今は、さまざまな人たちがパスを出し合って、それをまとめて、最後に誰かがゴールを決めるというイメージです。

自分の持ち味と、他の人の持ち味は全く違うので、この多様性を理解して、どうやったらこの組織がうまくいくかを考える。お互いのいいところをどれだけ理解するかが重要です。そこは、私は比較的得意かもしれません。

萩原 デザイナーとしてのバックグラウンドは、生かされていると思いますか?

内山 「目利き」を意識してきたことは生かされているのではないかと思います。自分一人では絶対できないけれど、この人と一緒ならできそうだということを察知したり、「本物を見る」という癖づけは、やはりデザイナーのバックボーンが生きていると思います。

データだけを積み重ねていって結果を出すと、例えばそのデータの見方が少しずれると、最終的なゴールがずれたままローンチしてしまう可能性が高いと思うのです。最終的に向かうべきところを直感や目利き力でしっかり押さえてからデータで検証すると、私の場合、ブレが少ないやり方ですね。右脳で「これいいな」と思ったものの検証を、左脳で行うというプロセスです。

萩原 数字は見方によって意味がまったく変わりますから、間違う可能性はありますよね。

一方で、直感でひらめいたものは、なかなか論理的に説明しづらい。相手に伝えるためにきちんと検証したり、数字やデータで裏づけたりしていく。それによって、結果的に多くの人に理解してもらえることってありますよね。

内山 確かにそうですね。私の座右の銘は「人生なりゆき」なんです。変化に対応することをずっと続けてきました。なりゆきなのだけれど、岐路に立たされたときに、右に行くか、左に行くかの場面で、割といい選択をしてきたような気がします。そこに、直感や目利き力が生きたかもしれません。

萩原 私も同じタイプのキャリアですね。要所要所で好きなものや面白いものに触れ、こうありたいなと思った結果が、今なのではないかと思います。

残り時間もわずかになりましたので、最後に一言いただいて終わりましょう。

まず私からは、ビジョンを決めることは重要ですが、それを皆で共有できる具体的な形にすることがより大切だということをお伝えしたいです。言語化して、そこに込めた思いをみんなで語り合うこと。絵や動画にして、皆が同じ絵を思い描けるようにすることが大切です。ただし、変化への対応も等しく大事なので、ビジョンをしっかりと見据えつつ、打ち手を柔軟に変えていくことが重要だと、お話を聞いていて改めて思いました。

内山 何かを説明するときに言語化は非常に大切です。「何となく良いと思う」ではなく 、「なぜ良いと思ったのか」というステートメントをしっかりと書いてみることで、自分の 頭の中の整理ができると思います。

また、自分がやりたいことと、会社が社員に求めることは、一致しないことも多いと思います。ただ、それが社会との関わりというもの。まずはやってみて、その中でやりがいを見つけることが一つのステップだと考えています。それを積み重ねていくうちに、自分の中にあったビジョンを実現するチャンスが訪れます。そのチャンスを確実につかみにいってほしいです。

キーノートに登壇したのは、創業113年のカンロで、直営店「ヒトツブカンロ」の立ち上げやデジタルマーケティングを推進してきた内山妙子氏。コロナ禍をきっかけに月商1億円のECプラットフォーム「カンロポケット」を構築し、老舗企業の新たな市場創造を実現した。

リクルートのクリエイティブディレクター 萩原幸也氏がモデレーターを務め、デザイナーから始まった内山氏のキャリアを振り返るとともに、チームで市場創造・拡大を成し遂げるためのカギを探った。

コロナ禍とASMRブームをチャンスに変えた、カンロのデジタル変革

内山 カンロは今年で創業113年を迎える老舗企業です。もともとは山口県ローカルのお菓子屋からカンロ飴のヒットで全国展開、高度成長期に事業の多角化を図り、近年は飴、グミで伸びている会社です。国内キャンディ市場はコロナ禍を経て、大きく成長しており、その最も大きな要因はグミです。カンロでも、2002年に発売した『ピュレグミ』は自社のナンバーワンブランドに成長し、会社全体で2024年に過去最高の売上を記録しました。

私がカンロに入社し、企業ブランディングを意識し始めたのはここ20年くらいでした。どうしたらカンロという会社を一流にできるのかを問い続けてきました。「ヒトツブカンロ」の話が出たときに思ったのは、直営店を運営することが、一流企業への道筋になるのではないかということです。そして、「社員みんなが本当に良いと認識している品質の商品を、最高のデザインや環境で提供しよう」と考えました。キャンディをギフトに。それが直営店を持つ上でのビジョンになりました。

ヒトツブカンロの商品で特に人気が出たのが、『グミッツェル』という商品です。オープン当初から販売している商品ですが、ブレークしたのは2020年のコロナ禍です。「グミッツェルBOX 6個セット 東京駅限定」は「2024年東京駅限定 定番手土産スイーツ売上ランキングTOP10」で3位に入っています。

カンロ

常務執行役員マーケティング本部長

内山 妙子氏

デザイナーとしてカンロ入社後、マーケティング業務に従事

2012年直営店「ヒトツブカンロ」の立ち上げに参加

2017年には40年ぶりとなる新CI導入を推進

2018年執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長就任

2021年デジタルマーケティング推進プロジェクトP

2022年新設されたデジタルコマース事業本部の本部長兼務

パーパス策定

2024年マーケティング本部長就任

常務執行役員マーケティング本部長

内山 妙子氏

デザイナーとしてカンロ入社後、マーケティング業務に従事

2012年直営店「ヒトツブカンロ」の立ち上げに参加

2017年には40年ぶりとなる新CI導入を推進

2018年執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長就任

2021年デジタルマーケティング推進プロジェクトP

2022年新設されたデジタルコマース事業本部の本部長兼務

パーパス策定

2024年マーケティング本部長就任

萩原 東京駅という超激戦区で3位とはすごいですね。

内山 オープンから2020年までの間も、人気店ではありましたが黒字化するほどのスケールは作れていませんでした。どうしたらブレークスルーできるのかを思案し続け、経営からは「いつまでやるの?」という声も上がっていた時期でした。その中でピンチとチャンスが一度にやってきたんです。ピンチとは新型コロナウイルス、チャンスとはASMR(特定の音や視覚的刺激に対して感じる心地よい感覚や反応)ブームでした。

まずはピンチのほうから。新型コロナウイルスで店舗が閉まってしまい、当時はECをやっていなかったので、売るところがなくなってしまったんです。そこで、EC構築に着手しました。まずは3ヵ月間限定で自社で運用し、その後、基盤を整え、現在は安定した売上があるプラットフォームにまで成長しました。

萩原 コロナ後も順調に伸びていっているということですよね。

内山 そうですね。初めは本当に大変でしたが…。テスト運用の3ヵ月間は、受注はアンケートフォーム、受注管理はExcel、決済は銀行振込のみとし、本社からみんなで出荷作業をしました。仕組みが確立していない中でやりきることができたのは、それだけ危機感があったということなのだと思います。

次に、チャンスについて。実は、コロナ禍前からヒトツブカンロの店舗でスマホの画面を見せながら、「このYouTubeに出ている、咀嚼音のする商品(グミッツェル)が欲しい」とおっしゃるお客様が増えてきていました。

そこでASMR文脈でPRをしてみたところ、大ヒットしました。以前にもECに挑戦したことがあったのですが、今回は外側はパリッと、中はしっとりとした食感のグミッツェルがASMRブームにハマり、みんなが欲しい商品になったことで、期待以上の売上につながりました。

萩原 フラッグショップで輝いた商品が、売り場を失うというピンチに直面し、ECに売り場を変えて、また花開く。すごいストーリーですよね。

リクルート

マーケティング室 クリエイティブディレクター/部長

萩原 幸也氏

山梨県生まれ、武蔵野美術大学を卒業後、リクルート入社。リクルートグループのサービス、コーポレートのブランディング及び、マーケティングを担当。Xのフォロワー10万人。

公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 クリエイティブ委員

武蔵野美術大学 評議員

武蔵野美術大学 ソーシャルクリエイティブ研究所 客員研究員

武蔵野美術大学校友会 会長

県庁公認 山梨大使

マーケティング室 クリエイティブディレクター/部長

萩原 幸也氏

山梨県生まれ、武蔵野美術大学を卒業後、リクルート入社。リクルートグループのサービス、コーポレートのブランディング及び、マーケティングを担当。Xのフォロワー10万人。

公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 クリエイティブ委員

武蔵野美術大学 評議員

武蔵野美術大学 ソーシャルクリエイティブ研究所 客員研究員

武蔵野美術大学校友会 会長

県庁公認 山梨大使

内山 コロナ禍がなければECを本格化していないと思います。何があるか分からないけれど、それをチャンスと捉えて展開していくことがすごく大事だったなと振り返って思います。

その後、ECを含むデジタルマーケティング全体に対応できるようにするため、社内にデジタルマーケティング推進チームができました。そこでは、今まで「点」だったお客様との接点を、オンライン/オフラインをまたいでつなぎ、「線」としてカンロのファンになってもらうための施策を展開していくと、最初に定義しました。

ECプラットフォーム「カンロポケット」では、商品情報、ブランドサイト、お客様サポート、オンラインショップをすべて統合しました。そうすることで商品を閲覧したそのままの流れで購入できます。加えて、今年1月からはコミュニティーサイト「Kanro POCKeT × (カンロポケットクロス)」を本格化させており、6月現在で会員数約30万人のサイトへと成長しています。

成功要因は「ビジョンの共有」と「楽観性」

内山 今振り返ってみると、市場創造の成功の要因は「どうありたいか」というビジョンを初めに共有したこと。そうすることで自分が何をすべきかが分かりやすくなるので、個々が自律的に考えて動けたのが、成功の要因だったのではないかと思います。

デジタルマーケティング部隊のビジョンは1枚の絵で表現しています。子どもが「このキャンディを買っても良いですか?」とお母さんに尋ね、お母さんはそれを見て「キャンディなら、こだわりがあって商品づくりに真摯に向き合っているカンロのブランドにしましょう」と答え、子どもがカンロのキャンディを選ぶ。

萩原 これ、私はすごく好きな1枚で。ブランディングってまさにこういうことだというのを表していますよね。具体的に、この絵はどういう使い方をしたのですか?

内山 プロジェクトチームにはもちろん共有をして、経営にもプレゼンをしました。それか ら、ことあるごとに「目指すところは、ここだよね」という確認をしています。

萩原 経営を含めた周りの反応はどうだったのですか?

内山 ちょっと恥ずかしさを感じている印象でした。「弊社程度の企業が何を言っているのか」という温度感だったのです。でも、「売上が何百億円」とか「シェアナンバーワン」といったものはビジョンではないので、ビジョンは絵で描けるかどうかを大事にしています。

萩原 他にも、市場創造の成功要因として考えられるものはありますか?

内山 楽観性ではないでしょうか。「これをして失敗したらどうなるだろうか」をあまり考えない資質が、成功には重要だったと思います。

萩原 リクルートのサービスも、ある意味で楽観的に、最近はエフェクチュエーションとも言われますが、状況に応じて変更を重ねて現在に至っているものが多いですね。例えば学習動画配信サービス『スタディサプリ』は、もともとはBtoCとして立ち上げたサービスですが、学校単位で導入していただくなどBtoB展開で成長しました。

内山 計画は、絶対に当初思った通りにはいきません。であれば、計画通りにいかないことを楽しむ。ここがうまくいかなかったら、別の道を試してみようという柔軟性が重要だと思います。

また、多様性に富んだチームづくりも大事です。昔は「強い組織」といえば、強い戦士集団のようなイメージが強かったのではないかと思います。今は、さまざまな人たちがパスを出し合って、それをまとめて、最後に誰かがゴールを決めるというイメージです。

自分の持ち味と、他の人の持ち味は全く違うので、この多様性を理解して、どうやったらこの組織がうまくいくかを考える。お互いのいいところをどれだけ理解するかが重要です。そこは、私は比較的得意かもしれません。

“なりゆき”の中で良い選択をする

萩原 デザイナーとしてのバックグラウンドは、生かされていると思いますか?

内山 「目利き」を意識してきたことは生かされているのではないかと思います。自分一人では絶対できないけれど、この人と一緒ならできそうだということを察知したり、「本物を見る」という癖づけは、やはりデザイナーのバックボーンが生きていると思います。

データだけを積み重ねていって結果を出すと、例えばそのデータの見方が少しずれると、最終的なゴールがずれたままローンチしてしまう可能性が高いと思うのです。最終的に向かうべきところを直感や目利き力でしっかり押さえてからデータで検証すると、私の場合、ブレが少ないやり方ですね。右脳で「これいいな」と思ったものの検証を、左脳で行うというプロセスです。

萩原 数字は見方によって意味がまったく変わりますから、間違う可能性はありますよね。

一方で、直感でひらめいたものは、なかなか論理的に説明しづらい。相手に伝えるためにきちんと検証したり、数字やデータで裏づけたりしていく。それによって、結果的に多くの人に理解してもらえることってありますよね。

内山 確かにそうですね。私の座右の銘は「人生なりゆき」なんです。変化に対応することをずっと続けてきました。なりゆきなのだけれど、岐路に立たされたときに、右に行くか、左に行くかの場面で、割といい選択をしてきたような気がします。そこに、直感や目利き力が生きたかもしれません。

萩原 私も同じタイプのキャリアですね。要所要所で好きなものや面白いものに触れ、こうありたいなと思った結果が、今なのではないかと思います。

残り時間もわずかになりましたので、最後に一言いただいて終わりましょう。

まず私からは、ビジョンを決めることは重要ですが、それを皆で共有できる具体的な形にすることがより大切だということをお伝えしたいです。言語化して、そこに込めた思いをみんなで語り合うこと。絵や動画にして、皆が同じ絵を思い描けるようにすることが大切です。ただし、変化への対応も等しく大事なので、ビジョンをしっかりと見据えつつ、打ち手を柔軟に変えていくことが重要だと、お話を聞いていて改めて思いました。

内山 何かを説明するときに言語化は非常に大切です。「何となく良いと思う」ではなく 、「なぜ良いと思ったのか」というステートメントをしっかりと書いてみることで、自分の 頭の中の整理ができると思います。

また、自分がやりたいことと、会社が社員に求めることは、一致しないことも多いと思います。ただ、それが社会との関わりというもの。まずはやってみて、その中でやりがいを見つけることが一つのステップだと考えています。それを積み重ねていくうちに、自分の中にあったビジョンを実現するチャンスが訪れます。そのチャンスを確実につかみにいってほしいです。

メルマガ登録

メルマガ登録