テクノロジーの普及で、消費欲求が低下?

デジタルテクノロジーの浸透によって、中国の生活者の消費スタイルが確実に変化していることは、前回ご紹介しました。今回から、その具体的な変化の中身について生活者の実例を踏まえながら紹介したいと思います。

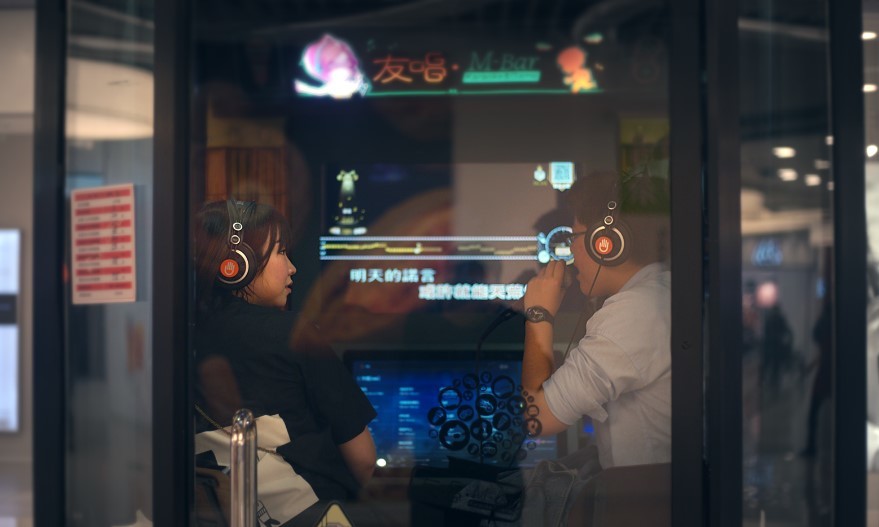

また、音楽アプリは、再生データなどから好きなジャンルやアーティストの音楽をオススメしてくれます。自分で選曲するよりも、オススメされた曲を聴くほうがずっと楽しい体験だという人が増えています。

いずれの例を見ても、今まで自分の好みは自分が一番理解していて自分の意思で能動的に決めていた行動を、AIやデジタルテクノロジーに自分の主導権を預けて提案を受ける「受動的な消費パターン」になっていることが特徴です。そのため、中国ではテクノロジーの浸透によって「消費昇級」(日本語訳:消費欲求の向上)ではなく、「消費降級」(日本語訳:消費欲求の低下)が生じたという論調が散見します。

昨年、博報堂生活綜研(上海)の調査で、あるインタビュー対象者(朱さん)の自宅訪問をした際、一般的に言われているような「機械任せ」「他人任せ的」な消費特徴の背後にある本当の消費欲求を動察できました。また、「消費降級」という理解について、今の世の中の本当の消費トレンドを反映しているかどうか、少し疑問を感じるようになりました。

メルマガ登録

メルマガ登録