パナソニックが挑む、生活者起点のコミュニケーション改革

パナソニックの増田氏は、自社のマーケティング組織が直面する根深い構造と、それを打破するための挑戦について、「売るための広告」から「伝えるためのブランド」へ変わる必要があることを語った。

増田氏が所属するのはマーケティング部門ではなく、プロダクトデザインやWebデザインシステムなを手がけるデザイン本部だ。どうしても「目先の売上」に左右されてしまう短期的な宣伝活動から距離を置き、中長期のブランディングを実現するための環境を選んだという。

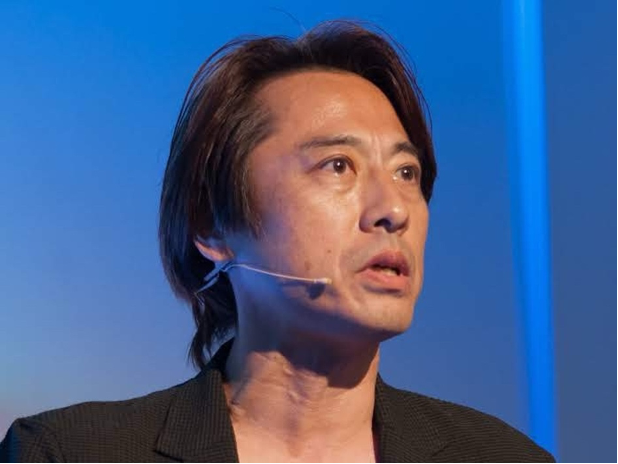

パナソニック

デザイン本部 コミュニケーションデザインセンター メディアプランニング部 データドリブン担当主幹

増田 健二 氏

ISPサービスの「Panasonic hi-ho(ハイホー)」で会員ビジネス、ネットマーケティングに従事して以降、様々なB2C、B2Bのネットビジネス、アプリサービス、新規事業の企画、開発、運用、マネジメントを推進。家電部門における、CDP、MA、MMM等の各種ツールの導入によるデジタル・データドリブン化を推進すると共に、クラブパナソニックの会員サービスの革新によるLTV向上、新たな家電のD2C基盤の立ち上げと販売の拡大等に寄与。現在はデジタルツール、データによる生活者理解を通じたコミュニケーションの高度化、組織力アップを推進中。

デザイン本部 コミュニケーションデザインセンター メディアプランニング部 データドリブン担当主幹

増田 健二 氏

ISPサービスの「Panasonic hi-ho(ハイホー)」で会員ビジネス、ネットマーケティングに従事して以降、様々なB2C、B2Bのネットビジネス、アプリサービス、新規事業の企画、開発、運用、マネジメントを推進。家電部門における、CDP、MA、MMM等の各種ツールの導入によるデジタル・データドリブン化を推進すると共に、クラブパナソニックの会員サービスの革新によるLTV向上、新たな家電のD2C基盤の立ち上げと販売の拡大等に寄与。現在はデジタルツール、データによる生活者理解を通じたコミュニケーションの高度化、組織力アップを推進中。

現在、増田氏が描く「ありたい姿」は生活者理解に基づいたコミュニケーションを戦略的に展開し、やがては商品開発やサービス企画にも影響を与える組織をつくることだ。その目標は、単にデータを活用するのではなく生活者のインサイトに根ざした“コンサルティング力”を持つ集団としての進化である。

だが、その実現には高い壁がある。増田氏によれば、同社はモノづくり側の影響力が強く、モノづくり側の主導で決まったターゲットに、営業や宣伝がアプローチするのがこれまでの構造だった。

このような背景のもと、どれだけデータ分析基盤を整えても活用は一部にとどまり、“都合の良い数字”だけを抜き出してプロパガンダ的に使われるケースが少なくないという。ターゲティングも生活者理解というよりは、依然としてデモグラフィックやクッキーに基づく属性軸に偏っており、深いインサイトの発掘にはいたっていないという。

この現状を打開すべく増田氏はプロジェクト型での取り組みを立ち上げた。2023年春からは、1stPartyデータだけでなく、3rdPartyデータ分析を通じた独自のプレイブックを構築。生活者理解から仮説構築、分析、示唆導出、施策実行に至るまでの流れを形式知化し、プロジェクトメンバーと共有・実践を行っている。これにより、チーム内での共通言語が生まれ、思考とアクションの整合性を持たせる土台が整ってきたという。

加えて、ツールの使い方や分析スキルを身につけるため、オンライン学習サービスの活用や社内勉強会も行っている。さらに、分析結果をダッシュボードで可視化し、毎月のレポートとして発信。生活者の変化を“見える化”し続けることで、組織内の理解者を徐々に増やしているという。

とはいえ、定着化には苦労も多いという。せっかく出たインサイトが予算や体制の制約で施策に反映されないこともあり、業務の流れにプレイブックの内容をどう組み込むかが課題だという。

モデレーターの菅氏は、こうした活動に対し「仕組みとしてここまで構築されているのは非常に進んでいると思います。あとはそれをどれだけ魂を込めて伝えていくかですね」と評価。そのうえで、プレイブックの成否が社内への浸透にかかっていると指摘した。

この点について、JTBの大泉氏は「プレイブックをものづくり側にも見せていますか」と問いかけた。増田氏は「ぜひ見てもらいたいです。アウトプットだけでなく、どのようなプロセスでその示唆が導き出されたかを理解してもらうことが重要だと思います」と語り、説得力ある分析結果の背景には共有されたプロセス理解が不可欠だと強調した。

NTTドコモの浜田氏は、「データ活用の範囲が広く、ツールやプレイブックを使いこなすレベルに達している点に感銘を受けました」と同社の取り組みを評価。法規制の変化やプラットフォーム依存のリスクが増す中で、ファーストパーティデータをどう活かしていくかが、今後の差別化につながるとコメントした。

増田氏は育成において最も重要な要素として「外の空気に触れることです」を挙げた。マーケティングアジェンダなどのカンファレンスや外部の勉強会に参加することで、社内にはない視点や刺激を得られると語り、「内に閉じているだけでは新しい発想は生まれません。積極的に外へ出ることで人材は何倍にも成長します」と話した。

本研究会での議論は、マーケティング人材育成と組織開発に正解はなく、各社が自社の状況に合わせて試行錯誤しながら、変化の激しい未来を見据えて変革に挑む姿が示されるものとなった。

メルマガ登録

メルマガ登録