顧客満足を探究する~データと戦略の森から~ #05

コストコは何を売っている? マーケターの手腕問われる「体験価値」デザイン【青学・小野譲司】

2025/04/14

前と後にも価値がある

体験価値というと、日本旅館のおもてなしやテーマパークでのアトラクション体験といった施設に滞在しているコア・ステージを思い浮かべる人が多いかもしれない。他方で、研究者の中には、顧客経験の3つのステージで得られる効用という観点から、「期待効用」「経験効用」「記憶(回顧)効用」に分けて捉える見方がある。つまり、体験価値は、コア・ステージの前後においても生じる、ということである。どういうことだろうか。

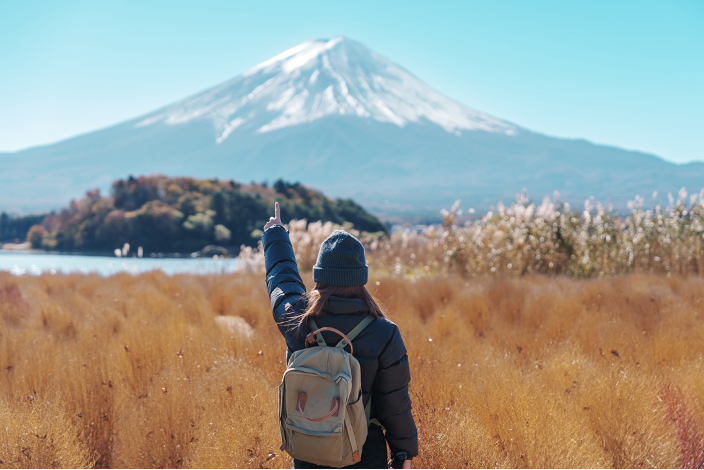

たとえば、旅行に出かける人は、誰とどこへ行くか、旅先で何をするか、何を食べるか、どこに泊まるかのイメージを巡らす。SNSやGoogleで検索し、旅行サイトのクチコミをチェックすることは、必要な情報を正確かつ効率的に収集しようとする機能的な行為であるが、それとともに、旅先での経験を空想し、友だちや家族と話しながら、思い巡らしワクワクする時間でもある。実はこの思いを巡らすことから得られる楽しみ、ワクワク、ドキドキするといった感情的な価値が、期待効用である。昨今、いくつかの航空会社が、溜まったマイレージを使ってガチャ方式で航空券を取得するキャンペーンを行い、話題を呼んだ。日本全国どこの行き先に当たるかわからないゲーム感覚が、旅行を計画する際の楽しみを旅行者に与えた好例である。

一方、旅行から帰宅した後をポスト・ステージとすると、旅行後には記憶(回顧)効用が生じる可能性がある。旅行者は、旅先での経験をさまざまな方法で記録する。旅先で撮影した写真・動画で旅の思い出を振り返り、加工して友だちとシェアする人もいるだろう。お土産の購入も典型的な旅先での行為であり、帰宅してからお土産を配り、土産話をすることは、日本人に特有の風習と言っても良い。写真にせよ、土産物にせよ、旅先での楽しい記憶を思い出し、頭の中で再生することで再び楽しい気分を追体験することで、あらためて旅行体験の価値を感じることから、記憶(回顧)効用は体験価値のひとつとして記憶に刻まれる。3

3 Huixian Shen1 and Ivan Ka Wai Lai(2022), “Souvenirs: A Systematic Literature Review (1981–2020) and Research Agenda,” SAGE Open, April-June, 1-9.

モノの消費と比べて、経験に対価を払う消費から得られる価値について、Dunn and Norton(2013)は、次の点を指摘している4 。すなわち、経験を通した消費には、他の人と交わることによって、社会的なつながりを感じられる可能性がある。たとえば、レストランでの食事、温泉旅行、ショッピングセンターやテーマパークでの買い物や遊びでは、ひとりで行ったとしても店員や周囲の人々と触れ合う機会がある。思い出話となるような経験について話すとき、しばしば会話が弾む。過去の思い出は、それを懐かしく思う経験(ノスタルジー)であり、各人が持つ経験の「履歴書」は次々と更新されるだろう。登山者なら日本百名山を、アーティストのファンたちはコンサートツアーを、海外旅行好きならば世界遺産を、といったように経験も「コレクション」のテーマになる。

経験がもたらす価値は、抽象的で、しばしば他の選択肢と比較できないかけがえのない価値になる。旅先で経験したトラブルは、その時は辛く、苦々しく、早く忘れてしまいたい不快な思い出かもしれない。しかし、時間が経って思いだすと、異文化で体験したハプニングも含めて旅は楽しかったと思うことさえある。ペインポイントも含めて体験がもたらす記憶効用になりうるのである。さらに、どのような経験を買うかは、その人の「自己像」を表すと考えられる。たとえば、モノにお金を使う人よりも、経験にお金を使う人は、心が広く、知的で、外交的だというイメージで見られる、といったように、その人の「本質」がどのような経験を買うかに投影されるという。

4 Dunn, Elizabeth and Michal Norton(2013), Happy Money: The New Science of Smarter Spending, SIMON & SCHUSTER(エリザベス・ダン+マイケル・ノートン著、吉川奈々子訳『「幸せをお金で買う」5つの授業』中経出版, 2014年)

このように経験の消費は、思いのほか私たちの記憶効用として体験価値を構成するとともに、人の生き方や自分像を形づくることにも関わっている。

メルマガ登録

メルマガ登録