マーケティング・ビジネス課題を解決する学術研究 #06

メガインフルエンサーとマイクロインフルエンサーはどちらが影響力があるのか

2025/07/28

マーケティングやビジネスの最新情報を得るには、実証された知見が多く詰まっている研究者の学術研究にも目を向けることが重要になる。早稲田大学ビジネススクールの客員教授である及川直彦氏による連載「マーケティング・ビジネス課題を解決する学術研究」では、マーケティングや営業、新規事業開発に携わるビジネスパーソンが直面する課題に対し、学術的な視点から解決策を提供していく。

第6回で取り扱うのは、2000年過ぎから学術・実務のいずれにおいても人気が高まっているテーマ「WOM/Social Media」。筆者が、慶應義塾大学商学部の山本晶教授と会話した際に知るに至った、「メガインフルエンサー」起点の情報の伝播と「マイクロインフルエンサー」起点の情報の伝播のメカニズムが異なる可能性について紹介する。

第6回で取り扱うのは、2000年過ぎから学術・実務のいずれにおいても人気が高まっているテーマ「WOM/Social Media」。筆者が、慶應義塾大学商学部の山本晶教授と会話した際に知るに至った、「メガインフルエンサー」起点の情報の伝播と「マイクロインフルエンサー」起点の情報の伝播のメカニズムが異なる可能性について紹介する。

学術・実務のいずれにおいても人気のテーマ「WOM/Social Media」

ビジネススクールの学生の方々とマーケティングについて話している中で、「インフルエンサーを味方につけると自社の商品はヒットするか」がしばしば話題になります。

私の担当授業の受講者の方々にも、マーケティング・コミュニケーションの予算がそれなりにありそうな大企業の所属であっても、自分が担当する商品を広げるのに苦労している方々が多く見受けられます。

授業後の懇親会などの会話では、そうした方々から「影響力のあるインフルエンサーに自分が担当する商品を取り上げてもらうにはどうしたら良いでしょうか?」「テレビ広告の予算が確保できなかったのですが、インフルエンサーに取り上げてもらうことで、一発逆転ってできませんかね?」といった相談をいただくことも多いです。

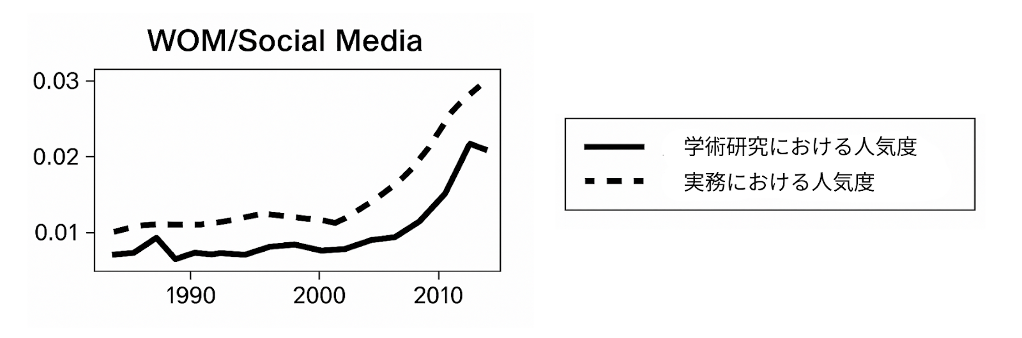

そんなビジネスに携わる方々の気持ちを反映してか、クチコミ(英語ではWord of Mouthを略して「WOM」と呼ばれる)やソーシャル・メディアは、学術においても実務においても注目が高いようです。

コロンビア大学ビジネススクールのKamel Jedidi教授らは、マーケティングの代表的な学会誌であるJournal of Marketing、Marketing Science、Journal of Marketing Research、Journal of Consumer Researchの4つで扱われているテーマ(1982年から2015年までで4,229論文)と、実務においてよく読まれているメディアのマーケティングに関する記事(1982年から2015年までで51,646本)で扱われているテーマとを照応させた実証研究を行っていますが、この結果から、「WOM/Social Media」のテーマについて、2000年過ぎからこのテーマの人気が学術・実務のいずれにおいても高まっていることが確認できます(Jeddi et al. 2021)。

【図1】WOM/Social Mediaの学術研究と実務における人気度

これまでのクチコミに関する研究の成果の中から、今回の記事では、慶應義塾大学商学部の山本晶教授と会話をした際に教えていただいた、「メガインフルエンサー」起点の情報の伝播と「マイクロインフルエンサー」起点の情報の伝播のメカニズムが異なる可能性について紹介したいと思います。

インフルエンサーからの情報伝播:「従来型モデル」と「草の根インフルエンサーモデル」

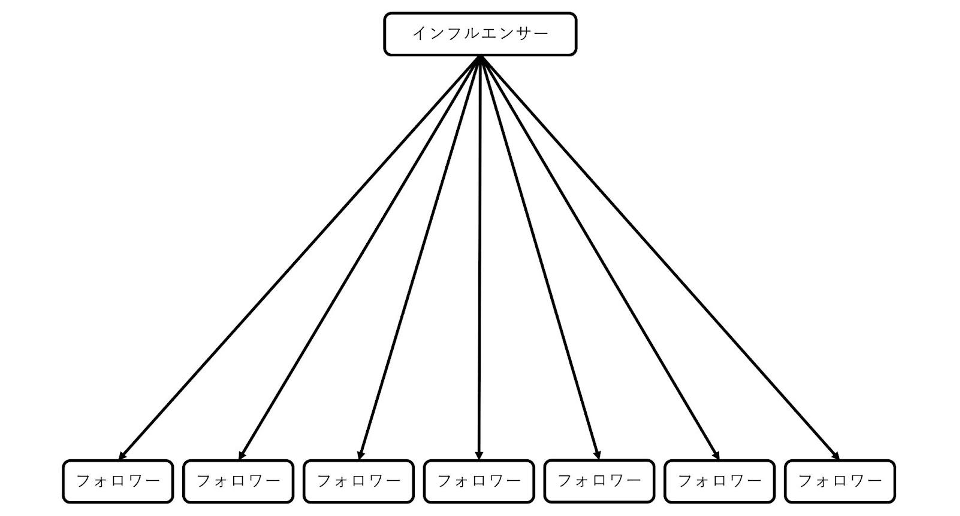

ビジネススクールの学生の方々は、このテーマについて考えるときに、インフルエンサーから情報が伝播するモデルを、しばしば、影響を与える相手が多い少数のインフルエンサーから多数のフォロワーに対して情報が中央集権的に広がっていくモデルを前提にしているように感じます。山本先生が2014年に出版した『キーパーソン・マーケティング』(東洋経済新報社)の中で「従来型モデル」と呼ばれているものが近いでしょう。

【図2】インフルエンサーからの情報の伝播の「従来型モデル」

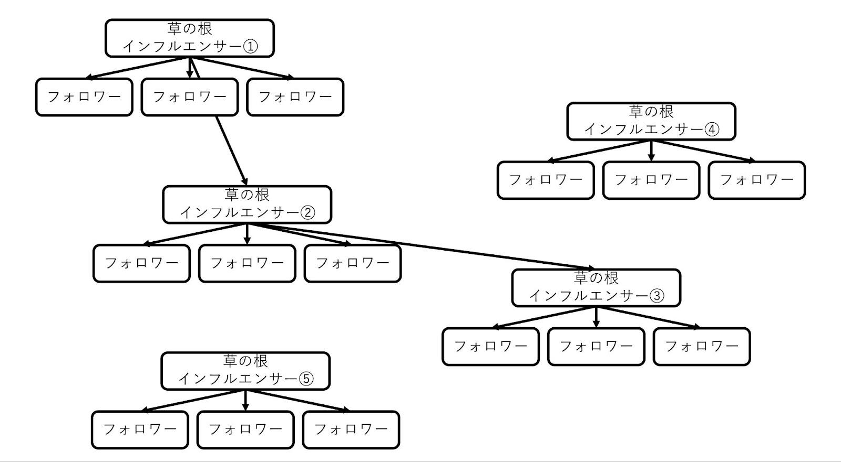

しかしながら、山本先生が2008年に電通関西支社と共同で実施した調査からは、フォロワー的な消費者が、自分から遠いところにいて多くの人々に影響力のある、自分からかけ離れた存在であるようなインフルエンサーから影響されている「従来型モデル」とは異なった様子が見えてきました。

この調査から見えてきたのは、必ずしも影響を与える相手が多くないインフルエンサーたちが数多く存在していて、その人たちを経由して、他のインフルエンサーやフォロワー的な消費者に、中央集権的ではなく草の根的に、情報がじんわりと伝播していくメカニズムでした。「従来型モデル」よりも、「草の根インフルエンサーモデル」のほうが、世の中で実際に展開されているクチコミのメカニズムをより的確に説明しているようなのです (山本 2014)。

【図3】インフルエンサーからの情報の伝播の「草の根インフルエンサーモデル」

影響を与える相手が多くないインフルエンサーからの伝播については、MIT Sloan School of ManagementのSinan Aral教授らの研究でも検証されています(Aral & Dhillon 2018)。

この研究では、影響を与える相手が多い人々から情報が伝播する場合(=従来型モデル)よりも、影響を与える相手が少ない人々から情報が伝播する場合(=草の根インフルエンサーモデル)のほうが、影響を与える人とその相手が密に結びついていることが示されました。

さらに、この密な結びつきも考慮したシミュレーションの結果により、実務において多用されている、従来型モデルに基づいて、影響を与える相手が多い人を特定し、その人から情報を伝播させるアプローチよりも、影響を与える相手が少ない人々から密に結びついている相手に情報を伝播させるアプローチのほうが、実は有効ではないかという可能性を提示しました。

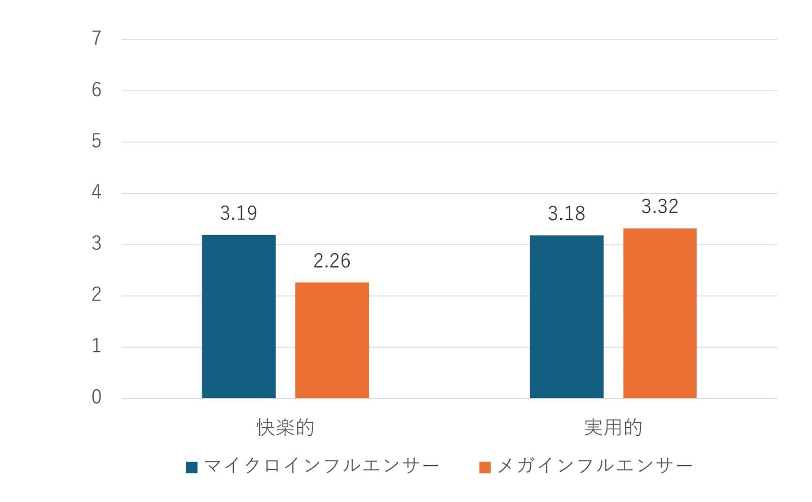

最近では、影響を与える相手が数百万人規模の「メガインフルエンサー」から伝播した情報と、数万人規模の「マイクロインフルエンサー」から伝播した情報に、消費者がどのように影響されるかを実験に基づいて実証した成均館大学のJiwoon Parkらの研究も登場しています(Park et al. 2021)。

この研究の中で行われた実験では、情報伝播の対象とする製品の設定において、「快楽的 (hedonic) ↔︎実用的(utilitarian)」という軸が活用されています。この軸は、消費者行動において、購買意思決定のメカニズムが異なることがしばしば指摘されているものです。「快楽的」は、より感覚的な喜びや感情的な満足といった感情的な側面が重視される製品やサービス、「実用的」は、より機能性や信頼性といった合理的な側面が重視される製品やサービスと理解して良いでしょう。

今回の実験においては、以下の快楽的な製品と実用的な製品の間で、メガインフルエンサーから伝播された情報と、マイクロインフルエンサーから伝播された情報の間で、それに対する態度や、それに基づく購買意図に違いがあるかどうかが検証されました。

- 被験者に快楽的だと認知された「チョコレートバー」と実用的と認知された「ボトル入り飲料水」

- コーヒーメーカーを快楽的に認知されるよう説明した「エスプレッソやカプチーノなど様々な種類のコーヒーを淹れることができるが、正しく使うには時間がかかり、頻繁な掃除が必要なハイエンドのコーヒーメーカー」と、実用的に認知されるよう説明した「その役割を果たし、使いやすく、非常に信頼性が高く、簡単に故障しないが、基本的なコーヒーしか作れないコーヒーメーカー」

- ジャケットを快楽的に認知されるよう説明した「驚くほど柔らかく快適な肌触りで、色も美しく、その美的なデザインはスタイリッシュなジャケット」と、実用的に認知されるよう説明した「高いフィルパワーのグースダウンで断熱され、常に着用者を暖かく保ち、驚くほど軽量で通気性があり、耐久性があるジャケット」

その結果、実用的な製品においては違いが認められなかった一方で、快楽的な製品においては、メガインフルエンサーよりもマイクロインフルエンサーのほうがより好意的な態度や購買意図を高めるという結果となりました。

【図4】快楽的/実用的と説明されたジャケットに対する態度(好意的であるほど高い)

【図5】快楽的/実用的と説明されたジャケットに対する購買意図

快楽的な製品カテゴリーでは、マイクロインフルエンサーの起用も検討を

それではなぜ、メガインフルエンサーよりもマイクロインフルエンサーのほうが好意的な態度や購買意図が高いという傾向が、実用的なカテゴリーでは出現せず、快楽的なカテゴリーにおいてのみ出現するのでしょうか。Jiwoon Parkらは、実用的なカテゴリーにおいてはより診断的な情報に焦点を当てて判断するが、快楽的なカテゴリーにおいてはより感情的な反応といった周辺的な手がかりに基づいて判断するため、インフルエンサーのオーセンティシティ(真正さ)がより影響しやすいのでないかと考えています。

残念ながら、これらの研究だけからでは、実務の費用対効果において、メガインフルエンサーから多くの人に伝播させるアプローチと、マイクロインフルエンサーからじんわりと伝播させるアプローチのどちらがより良いか、結論づけることまではできません。

しかしながら、メガインフルエンサーから多くの人に伝播させるアプローチだけでなく、マイクロインフルエンサーからじんわりと伝播させるアプローチも、特に皆さんの製品・サービスが、より感覚的な喜びや感情的な満足といった感情的な側面が重視されるものである場合には、試してみたほうが良さそうですね。

【参考文献】

Jedidi, K., Schmitt, B. H., Ben Sliman, M., & Li, Y. (2021). R2M index 1.0: assessing the practical relevance of academic marketing articles. Journal of Marketing, 85(5), 22-41.

山本晶 (2014), 『キーパーソン・マーケティング: なぜ,あの人のクチコミは影響力があるのか』,東洋経済新報社.

Aral, S., & Dhillon, P. S. (2018). Social influence maximization under empirical influence models. Nature human behaviour, 2(6), 375-382.

Park, J., Lee, J. M., Xiong, V. Y., Septianto, F., & Seo, Y. (2021). David and Goliath: When and why micro-influencers are more persuasive than mega-influencers. Journal of Advertising, 50(5), 584-602.

メルマガ登録

メルマガ登録