リテールアジェンダ2024レポート #01

ネットスーパーの売上比率が50%を超える日も。三重県の隠れた優良企業 スーパーサンシが取り組む4つの必勝法【リテールアジェンダ2024レポート】

ネットスーパーにおける「立地」の概念と重要性

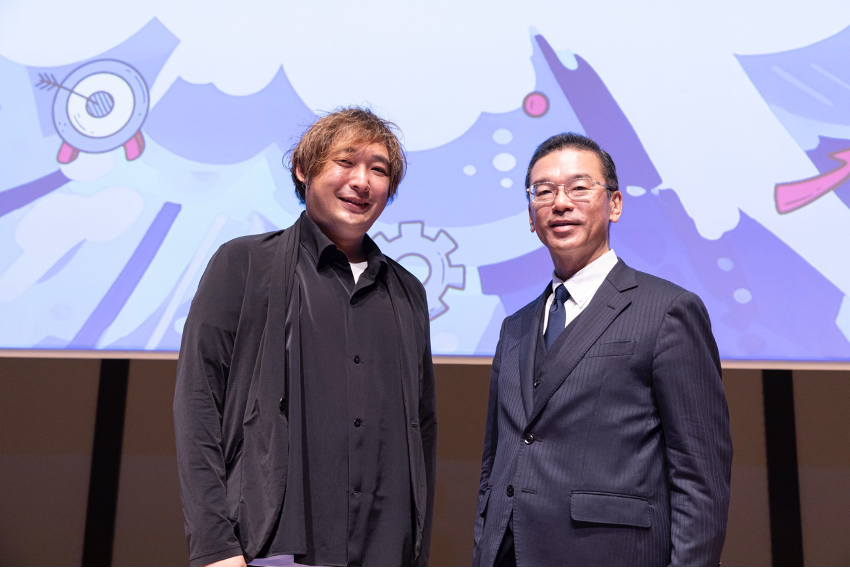

村尾 ここまで高倉さんのお話を伺って、スーパーサンシさんは「顧客の認知」を変えることで購買行動を変えようとしていると感じました。

従来の小売業では、顧客の行動は主に物理的な環境要因、つまり住居や移動手段、家族構成などの影響を受け、特に店舗の立地が最も上位に来る来店理由です。つまり、物理的な環境を基盤に顧客との接点を築いてきたわけです。

一方、スーパーサンシさんの施策は、冒頭で説明した行動経済学や心理的な要素を活用し、顧客の気持ちを変えることで環境そのものを変えている印象を受けました。先ほどの「アクセス」の話もその一例です。顧客のアクセス手段が車からスマホに移行したとき、デジタル空間の中での「制空権」をどう確保するか、という戦略を展開されています。そして「オセロの四隅」のような施策は、このデジタル空間での優位性を築くための重要なポイントだと思います。

ネットスーパーの施策を始めた当初から、こうしたもともとの立地の概念を再構築することを意識されていたのでしょうか。

高倉 そうですね。最初の頃は、ネットスーパーをリアル店舗と競合する存在だと考えていました。しかし、現在ではネットスーパーを「店舗出荷型」としてリアル店舗を補完し、むしろ強化するための手段だと考えています。

村尾 ネットスーパーで「空中戦」における「制空権」を握るためには、顧客の頭の中にある「限られた席」を確保するかが重要になりますよね。

高倉 その通りです。特に、サブスクのような仕組みでは、顧客の指定席は基本的にひとつしかありません。その席を先に押さえるための競争は、最終的に「立地」がものを言います。

ネットには物理的な立地は存在しませんが、それに該当する概念はあります。ネットスーパーにおける立地とは、「ゆうりょう」顧客です。優良顧客でもあるし、会費を払ってくれるという意味の有料顧客でもあります。しかし、これらの顧客の多くはすでに生協に囲い込まれているので、残りの顧客をネットスーパーで奪い合うためには選ばれるためのスピードが重要です。

村尾 なるほど。メーカーが「顧客の頭の中の立地」を奪い合うように、小売もその競争に突入しているということですね。

高倉 その通りです。そして、ネットスーパーでは物流コストが大きな課題です。地域でNo.1のシェアを確保することで、配達コストを抑え、競争力を高めることができます。

村尾 たしかに「習慣化」といった行動を促すには、顧客の心理を理解することが欠かせません。スーパーサンシさんは、顧客の「アクセス」を変えることで、行動変容を見事に促しているのですね。

高倉 はい。特にコロナ禍をきっかけに、多くの人がネットスーパーの利便性に気づきました。1度ネットスーパーの便利さを体験すると、もう元には戻れないでしょう。

村尾 非常に説得力のあるお話で、まさに根拠の塊みたいなお話でした。本日は貴重なお話をありがとうございました。

- 他の連載記事:

-

リテールアジェンダ2024レポート の記事一覧

メルマガ登録

メルマガ登録