ダイレクトアジェンダ2025レポート #01

ベネッセと石井食品の取り組みから見る、生成AIの理想と現実【ダイレクトアジェンダ2025レポート】

2025/05/15

直販・通販事業に携わるトップマーケターが集結するカンファレンス「ダイレクトアジェンダ2025」が、2025年3月18日から20日にかけて、出島メッセ(長崎県)で開催された。キーノートでは「生成AIは、ぶっちゃけどこまでダイレクトマーケに使えるのか? 理想と現実、そして未来」と題して、ベネッセコーポレーション 専務執行役員 家庭学習カンパニー長の橋本英知氏と石井食品 代表取締役社長の石井智康氏がスピーカーとして登壇し、電通デジタル 副社長執行役員 兼 dentsu Japan CXプレジデントの杉浦友彦氏がモデレーターを務めた。

マーケティングにおける生成AIの活用が注目を集めている中で、業務効率化、クリエイティブ・コンテンツ生成、チャットAI、パーソナライズなどをはじめ、生成AIの実践的な活用ステップを解説。さらに、成果を上げるために必要な時間軸を整理し、導入に伴う不安や課題の解消について語ったセッションをレポートする。

なお、本セッションのテーマであるAIの活用をさらに深掘りする場として、2025年5月27日に「AIマーケティングカンファレンス」が東京都内・ベルサール虎ノ門にて初めて開催される。本カンファレンスでは、「AIとマーケティングの交差点」をテーマに、AIとマーケティングのプロフェッショナルが登壇し、マーケティングを新たなステージへと導く場を目指す。

マーケティングにおける生成AIの活用が注目を集めている中で、業務効率化、クリエイティブ・コンテンツ生成、チャットAI、パーソナライズなどをはじめ、生成AIの実践的な活用ステップを解説。さらに、成果を上げるために必要な時間軸を整理し、導入に伴う不安や課題の解消について語ったセッションをレポートする。

なお、本セッションのテーマであるAIの活用をさらに深掘りする場として、2025年5月27日に「AIマーケティングカンファレンス」が東京都内・ベルサール虎ノ門にて初めて開催される。本カンファレンスでは、「AIとマーケティングの交差点」をテーマに、AIとマーケティングのプロフェッショナルが登壇し、マーケティングを新たなステージへと導く場を目指す。

技術進化が止まらない生成AI、ベネッセの活用実態

杉浦 この数カ月だけでもChatGPT4.5やDeep Researchの登場など、生成AIの技術進化スピードには目覚ましいものがあります。世界中で何十万人ものツールベンダーが血眼で開発しているのが現状です。

「AIによってホワイトカラーの仕事がなくなる」と言われる通り、マーケターの仕事はどんどんと自動化されています。まずは橋本さんから、ベネッセのAI活用の取り組みについて、事例も含めてお話いただけますか。

橋本 AI活用の目的は、利便性向上=工数削減です。マーケターが意図する施策やメッセージを顧客にスムーズに届けるまでに、多くの工程や手間がかかっていたことが、最も大きな課題だと認識していました。

ベネッセコーポレーション

専務執行役員 家庭学習カンパニー長

橋本 英知 氏

1998年ベネッセコーポレーション入社。セールスプロモーションから、プロダクト開発、事業開発などを経験後、マーケティング、組織人事、データサイエンス、IT、経営企画などに広く携わる。こどもちゃれんじ、グローバル教育、進研ゼミの事業責任者を務めた後、介護も含めたベネッセグループ全体のDX推進責任者(CDXO)を経て、現職。

社外では、AI、DX、マーケティング、人材・組織開発、ベンチャーファンド領域での活動を中心に、講演・寄稿など多数。日本における生成AI活用を産学連携で推進する一般社団法人Generative AI Japanの立ち上げに関与し、顧問を務める。

専務執行役員 家庭学習カンパニー長

橋本 英知 氏

1998年ベネッセコーポレーション入社。セールスプロモーションから、プロダクト開発、事業開発などを経験後、マーケティング、組織人事、データサイエンス、IT、経営企画などに広く携わる。こどもちゃれんじ、グローバル教育、進研ゼミの事業責任者を務めた後、介護も含めたベネッセグループ全体のDX推進責任者(CDXO)を経て、現職。

社外では、AI、DX、マーケティング、人材・組織開発、ベンチャーファンド領域での活動を中心に、講演・寄稿など多数。日本における生成AI活用を産学連携で推進する一般社団法人Generative AI Japanの立ち上げに関与し、顧問を務める。

そのためベネッセはまず、社内でAI活用を普及することから始めてナレッジを蓄積しました。具体的には、グループ社員1万5000人にBenesse Chatを提供し、セキュアな環境での活用を促進しました。その後、社内業務の効率化を目的に、コンタクトセンター業務などにおいて生成AIを活用し、顧客体験の向上と効率化を実現しました。そのユースケースをもとに、エンドユーザーである顧客向けのサービスを開発・提供したというのが大まかな流れです。

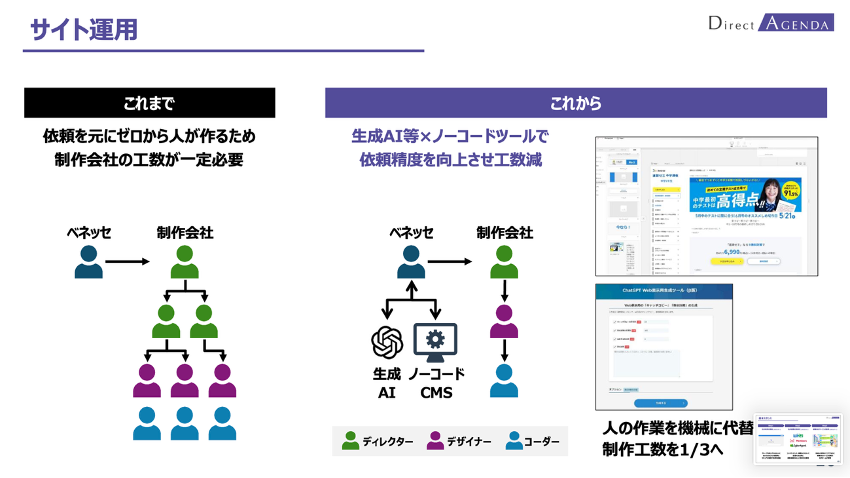

まずサイト運用では、生成AIとノーコードツールを活用し、ベネッセからの依頼の精度を向上させる取り組みを行いました。生成AIとノーコードツールを活用したことで、制作工数を3分の1に削減することができました。また、2024年にサイバーエージェントと全社業務改革プロジェクトとして「AIクリエイティブセンター」を共同で設立しました。サイトやバナーに限らず紙のツールや商品なども含めた、ありとあらゆるクリエイティブ制作に生成AIを活用しています。

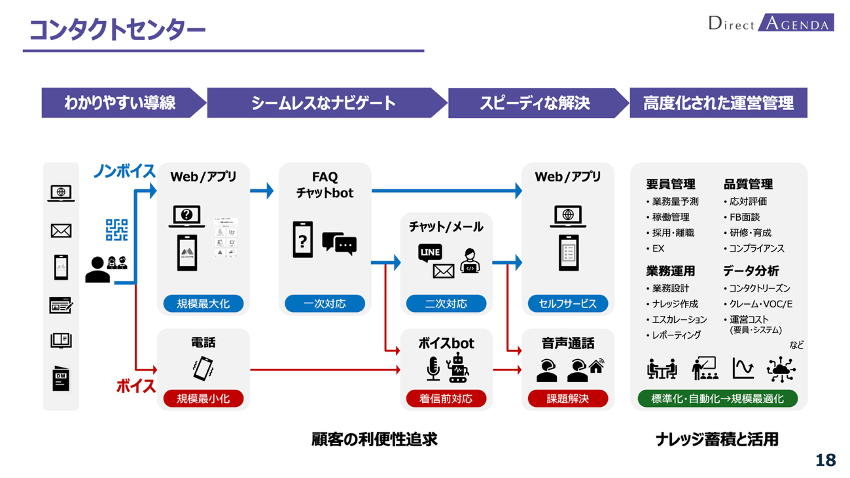

アフターコールワーク(顧客との通話内容や履歴をデータベース上に残す)などの処理業務は、ナレッジが溜まる大きなポイントです。コンタクトセンターでは、Webやアプリにおけるチャットボットノンボイスでの対応も含め、2023年より徹底的にデータを蓄積することを始めました。ベネッセのコールセンターのコストは、導入から2年ほどで、全体の約30%の生産性を上げることができています。

杉浦 コスト削減についてのAIの活用のインパクトは大きいですね。多くの企業が現在、社内の業務などでAIに慣れるためのベースの文化を構築しているところだと思います。

橋本 基本的にはBPR(Business Process Re-engineering:業務プロセスを根本的に見直し、再構築して業務改革を行うこと)の考え方です。自分が顧客の立場で考えても、アウトバンドの電話が頻繁に掛かってきたら、うっとうしいですよね(笑)。AIでクイックに完結することは、顧客価値の向上にも繋がります。

メルマガ登録

メルマガ登録