ダイレクトアジェンダ2025レポート #01

ベネッセと石井食品の取り組みから見る、生成AIの理想と現実【ダイレクトアジェンダ2025レポート】

2025/05/15

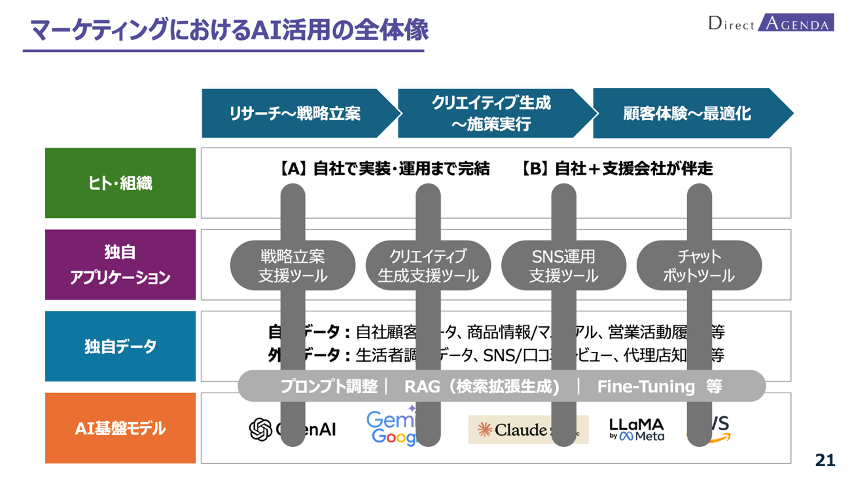

マーケティング業務におけるAI活用の全体視点

杉浦 マーケティングにおけるAI活用の全体像について、まず顧客のペルソナや事業のアイデア設計などの「リサーチ~戦略立案」「クリエイティブ生成~施策実行」そして「顧客体験~最適化」の3つのフェーズにわかれます。それぞれ①AI基盤モデル②独自データ③独自アプリケーション④ヒト・組織の、4つのレイヤーに分類できます。

電通デジタル

副社長執行役員 兼 dentsu Japan CXプレジデント

杉浦 友彦 氏

1998年慶應義塾大学経済学部卒業後、電通入社。電通フューズ、電通イーマーケティングワンなどの立ち上げに参画し、ウェブコンサルティング、オンライン広告のROIマネジメント業務を担当。主に金融・保険、Eコマース企業の顧客獲得支援や、IT、自動車業界向けのeマーケティング戦略立案・PDCA運用業務に携わる。併せて、マス広告×ウェブ統合分析のメソッド開発や、オンライン広告プランニング最適化、アトリビューション分析など、独自のデジタルマーケティング最適化ツール開発を主導。13年ネクステッジ電通代表取締役社長を経て、会社統合により2016年電通デジタルに参画。2020年より副社長執行役員、2024年にdentsu JapanのCXプレジデントを兼任。

副社長執行役員 兼 dentsu Japan CXプレジデント

杉浦 友彦 氏

1998年慶應義塾大学経済学部卒業後、電通入社。電通フューズ、電通イーマーケティングワンなどの立ち上げに参画し、ウェブコンサルティング、オンライン広告のROIマネジメント業務を担当。主に金融・保険、Eコマース企業の顧客獲得支援や、IT、自動車業界向けのeマーケティング戦略立案・PDCA運用業務に携わる。併せて、マス広告×ウェブ統合分析のメソッド開発や、オンライン広告プランニング最適化、アトリビューション分析など、独自のデジタルマーケティング最適化ツール開発を主導。13年ネクステッジ電通代表取締役社長を経て、会社統合により2016年電通デジタルに参画。2020年より副社長執行役員、2024年にdentsu JapanのCXプレジデントを兼任。

①は全体像の中でも土台となる部分で、具体的にはOpenAIやChatGPT、Gemini、Claudeなどです。その上で②独自のデータとして、自社の顧客データや商品データ、リアルな営業活動の履歴などの自社データ、生活者の大規模な代表性のある調査パネル、あるいはSNSや口コミのデータといった外部データを読み込ませることが肝になります。ここを繋ぐような技術として標準的なものがプロンプトやRAG(検索拡張生成)、Fine-Tuning(機械学習において、既存のモデルを特定のタスクに適応させるために再学習する手法)です。

③独自のアプリケーションは、たとえばLINEのカスタマーサポートのチャットボットのような特定のユースケースに特化したものです。④ヒト・組織については、自社で実装・運用まで完結するものも、支援会社が伴走しながら行うケースもあります。電通グループでは「AIQQQQ STUDIO」や「∞AI」などのサービスを通して、この4軸を繋ぎ込むサポートを行っています。さまざまな企業がそれぞれのユニークネスを持ちながら、独自のサービスを持っている状況です。

橋本 工程が短縮するメリットはあるけれども、楽になるという感覚ではないというのが私の印象です。あくまでも細かいチューニングを積み上げ続けていくことが必要ですね。

業務プロセスにAIをどう組み込むか、石井食品の取り組み

杉浦 石井さん、食品メーカーとしてはどのような取り組みをされていますか。

石井 製造業において、まず取り組むことができることとして、商品パッケージ(裏面表示)の生成が挙げられます。食品業界は食品表示法、化粧品業界は薬事法を遵守する必要がありますが、AIの活用によりこのレギュレーションの工数は下げることができます。

石井食品株式会社

代表取締役社長

石井 智康 氏

1981年生まれ、千葉県船橋市出身。

2006年6月にアクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ(現アクセンチュア)に入社。ソフトウェアエンジニアとして大企業の基幹システムの構築やデジタルマーケティング支援に従事。2014年よりフリーランスとして、アジャイル型受託開発を実践し、ベンチャー企業を中心に新規事業のソフトウェア開発及びチームづくりを行う。2017年から祖父の創立した石井食品株式会社に参画。2018年6月より同代表取締役社長執行役員就任(現職)。「地域と旬」をテーマに農家と連携した食品づくりを進めている。

経済同友会 社会のDEI推進委員会副委員長。

代表取締役社長

石井 智康 氏

1981年生まれ、千葉県船橋市出身。

2006年6月にアクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ(現アクセンチュア)に入社。ソフトウェアエンジニアとして大企業の基幹システムの構築やデジタルマーケティング支援に従事。2014年よりフリーランスとして、アジャイル型受託開発を実践し、ベンチャー企業を中心に新規事業のソフトウェア開発及びチームづくりを行う。2017年から祖父の創立した石井食品株式会社に参画。2018年6月より同代表取締役社長執行役員就任(現職)。「地域と旬」をテーマに農家と連携した食品づくりを進めている。

経済同友会 社会のDEI推進委員会副委員長。

また、石井食品として現在、取り組んでいるのは外観検査です。ミートボールを製造する過程では、焦げたものや形が崩れたものの混入チェックが必要です。現在は人力ですが、AIの活用で代替でき、精度も上がると考えています。他にも、小売ごとに請求書の締め日が異なることによる入金の消し込み作業の煩雑さなども、AIにより円滑化できると感じます。

杉浦 競合他社も同じようなツールを使うと、最終的に同じようなアウトプットになるのではないかという懸念もよく聞かれますが、どのように考えていますか。

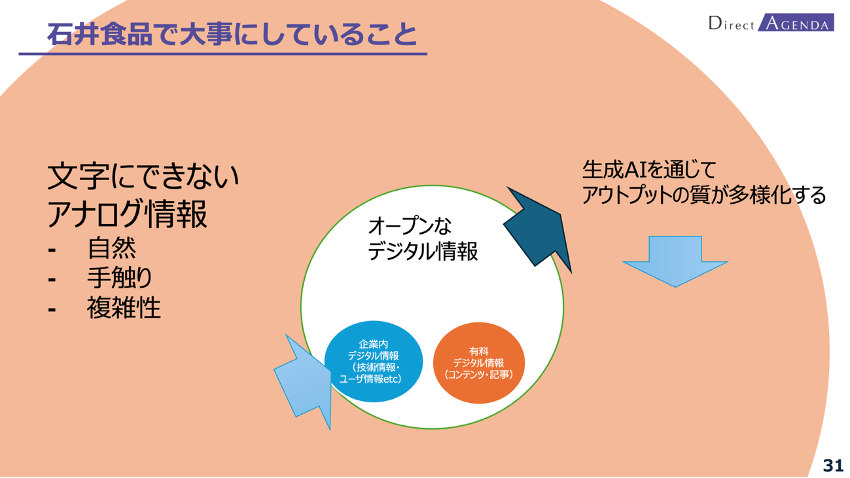

石井 石井食品が大事にしているのは、自社が持つアナログ情報をいかにデジタル化してつくり込んでいくかです。現実社会にはデジタルにしきれない、自然、手触りといった文字にできないアナログ情報がごまんとあります。

たとえば、ミートボールを袋に詰める機械を、将来的にどう生成AIと組み合わせていくか。機械とチャットを結びつけることができれば、「ソース多め」「辛くしてほしい」など、顧客の好みに合わせた商品のパーソナライズ化が実現できるでしょう。コスト削減も重要ですが、アナログなつくり込みと技術を組み合わせることで、新しい顧客体験を生み出すことができます。

橋本 石井さんのお話の通り、今蓄積させなければいけないのは業務プロセスやオペレーションなど、その企業のノウハウそのものだと思います。基本的に独自性には、トレンドを使いこなしていくクライアントや広告会社の力が求められると考えます。

メルマガ登録

メルマガ登録