Xplorers

AIとの共創を前提とした社会に適応するために必要な変革を考える【Xplorers カウンシル特別対談】

2025/07/16

事業変革・新規事業双発・デジタルトランスフォーメーションに関する最新の情報に触れ、参加者間で議論を深めるカンファレンス「Xplorers(エクスプローラーズ)」が、8月26日にシェラトン都ホテル東京(東京・港区)で開催される。

近年、AIをはじめとしたテクノロジーの進化により、あらゆる業界を取り巻く環境が劇的に変化している。こうした中で、世界中のさまざまな分野でトランスフォーメーションの必要性が高まっており、イノベーターによる躍進に大きな期待が寄せられている。

「Xplorers」は、「Transformation(X)」と「explorer」を組み合わせた造語。カンファレンスには、企業の意思決定者や領域のエキスパートなど第一線で活躍する変革のリーダー100名が集結し、変革のきっかけを生み出すことを目指す。

来月の開催に向けて、本カンファレンスのカウンシルを務める加茂 純氏と馬渕邦美氏が対談。事業変革に取り組む企業から特に注目度が高い「AI活用」をテーマに、日本企業に求められる組織変革・意識変革について意見を交わした。

近年、AIをはじめとしたテクノロジーの進化により、あらゆる業界を取り巻く環境が劇的に変化している。こうした中で、世界中のさまざまな分野でトランスフォーメーションの必要性が高まっており、イノベーターによる躍進に大きな期待が寄せられている。

「Xplorers」は、「Transformation(X)」と「explorer」を組み合わせた造語。カンファレンスには、企業の意思決定者や領域のエキスパートなど第一線で活躍する変革のリーダー100名が集結し、変革のきっかけを生み出すことを目指す。

来月の開催に向けて、本カンファレンスのカウンシルを務める加茂 純氏と馬渕邦美氏が対談。事業変革に取り組む企業から特に注目度が高い「AI活用」をテーマに、日本企業に求められる組織変革・意識変革について意見を交わした。

PC→インターネット→スマートフォンに次ぐテクノロジーの波が到来

加茂 国内外のAIの普及状況をどのようにご覧になっていますか?

馬渕 皆さんも感じている通り、本当にものすごいスピードでAIが社会実装されていますよね。PC、インターネット、スマートフォンに次ぐ、テクノロジーの大きな波がやってきていると感じます。iPhoneが登場してから約15年の流れを振り返ると、AIはまさにこれから社会実装が本格化するタイミングを迎えていると思います。

その前哨戦として、今年1月にドナルド・トランプ米大統領が「OpenAI・オラクル・ソフトバンクの3社と提携し、今後4年間で約78兆円を投資してアメリカにAI関連のデータセンターを建設する」と発表したことが大きな話題となりました。

現在のAI開発・普及をめぐる状況は、単なる技術革新の枠を超え、国家間の戦い、そしてビッグテック同士の戦いの様相を呈しています。OpenAI、Google、Anthropic、Meta、Xが、巨額の投資をしながら戦いを続けており、まさに「AI戦争」といっても過言ではありません。

PC→インターネット→スマートフォンと、大きなプラットフォームチェンジが起こると、決まってこういう戦いが起こるものです。ECサイトの中でAmazonが、ソーシャルメディアの中でFacebook・Instagramが勝ち抜いていったように、多くのサービスの中から勝者が決まっていく。AIもそういうフェーズに入ってきているなと感じます。

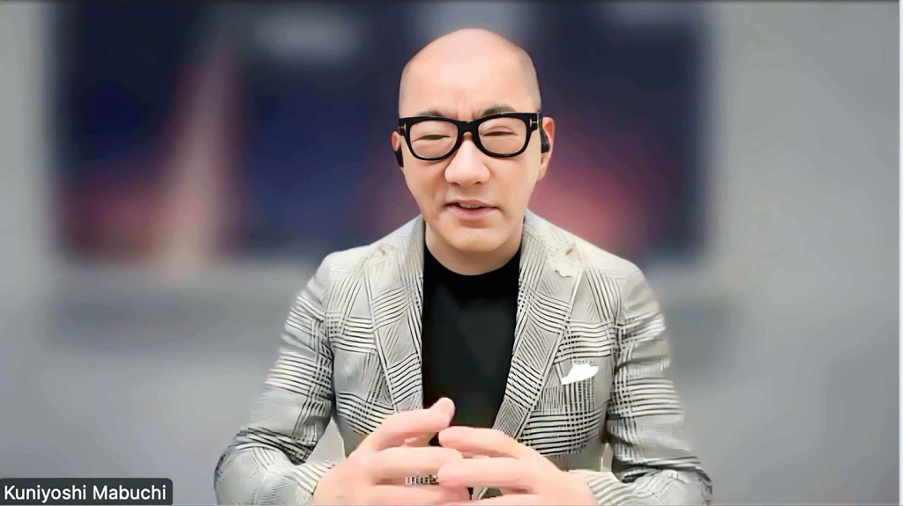

馬渕 邦美 氏

Xinobi AI 株式会社

共同CEO

日本の産業界と世界を結ぶテクノロジー・グローバルビジネスリーダー。大学卒業後、米国のエージェンシー勤務を経て、デジタルエージェンシーのスタートアップを起業。事業を拡大しバイアウトした後、米国のメガ・エージェンシー・グループ Ogilvy One CEOに転身。4社のCEOを歴任し、デジタルマーケティング業界で20年に及ぶトップマネジメントを経験。2018年にはFacebook Japan(META)のディレクターに就任し、Instagramの日本市場での成長を牽引。その後、PwC コンサルティング パートナー 、デロイトトーマツコンサルティングパートナー - APAC TMT AI Lead を経て現職。

一般社団法人Metaverse Japan 代表理事

一般社団法人Generative AI Japan 理事

一般社団法人日本ディープラーニング協会 有識者会員

著書:

『AI駆動マーケティング』(インプレス、2025年)

『AI 時代のベンチャーガバナンス(日経BP、2024年)

『Generative AIの衝撃』(日経BP、2023年)

『Web3新世紀 デジタル経済圏の新たなフロンティア』(日経BP、2022年)

『東大生も学ぶ「AI経営」の教科書』(東洋経済新報社、2022年)

『ブロックチェーンの衝撃』(日経BP、2016年)

『データ・サイエンティストに学ぶ「分析力」』(日経BP、2013年)

Xinobi AI 株式会社

共同CEO

日本の産業界と世界を結ぶテクノロジー・グローバルビジネスリーダー。大学卒業後、米国のエージェンシー勤務を経て、デジタルエージェンシーのスタートアップを起業。事業を拡大しバイアウトした後、米国のメガ・エージェンシー・グループ Ogilvy One CEOに転身。4社のCEOを歴任し、デジタルマーケティング業界で20年に及ぶトップマネジメントを経験。2018年にはFacebook Japan(META)のディレクターに就任し、Instagramの日本市場での成長を牽引。その後、PwC コンサルティング パートナー 、デロイトトーマツコンサルティングパートナー - APAC TMT AI Lead を経て現職。

一般社団法人Metaverse Japan 代表理事

一般社団法人Generative AI Japan 理事

一般社団法人日本ディープラーニング協会 有識者会員

著書:

『AI駆動マーケティング』(インプレス、2025年)

『AI 時代のベンチャーガバナンス(日経BP、2024年)

『Generative AIの衝撃』(日経BP、2023年)

『Web3新世紀 デジタル経済圏の新たなフロンティア』(日経BP、2022年)

『東大生も学ぶ「AI経営」の教科書』(東洋経済新報社、2022年)

『ブロックチェーンの衝撃』(日経BP、2016年)

『データ・サイエンティストに学ぶ「分析力」』(日経BP、2013年)

加茂 AIの社会実装が進んでいく中、OpenAIやGoogleと並んで日本企業がプラットフォームの開発競争に参加するのは難しいように思います。であれば、日本はどのような立ち位置・スタンスをとるべきでしょうか?

馬渕 「日本政府は(AI活用に関する)動きが遅い」と思っている方が多いと思いますが、実は非常に早いんです。補助金を出したり、ベンチャー育成に力を入れたりと、AIフレンドリーな国を目指して様々な動きを進めています。

一方、国全体や企業のAI導入に関して言えば、日本はかなり後れをとっています。実は、ChatGPTが登場してしばらくは、日本は人口比で高い利用率を示し、世界第3位のアクセス数を誇っていました。それが、今では10位以下に落ちています。個人のAI活用スピードが鈍化していることに加え、企業も「生成AIによる業務効率化」の動きこそ早い段階で生まれましたが、そこで停滞している感じがします。

加茂さんが先ほどおっしゃった通り、LLM(大規模言語モデル)という基盤部分をビッグテックに取られてしまっている中、日本に残された勝ち筋はAIアプリケーション・AIエージェントをつくっていくことだと思います。そこを確実に押さえるための方策を、真剣に考えなければなりません。

AI時代に競争力を持つために必要な組織改革

加茂 ChatGPTへのアクセスシェアが世界3位から10位に転落した原因はなんでしょうか?

馬渕 ユースケース、つまり「これ(ChatGPT、生成AI)を使って何をするのか?」が十分に語られていないことが問題だと思います。また、米国のChatGPTの利用状況を見ると、Z世代が多く使っていることがわかります。日本は、Z世代をはじめとする若い世代がAIを使いこなす・使い倒すよう促す動きが不足しているように思います。これは、DXの文脈で語られる日本の課題と同じですよね。

加茂 Z世代がAIを使いこなせない原因の一つには、組織の問題もあるのでしょうか?

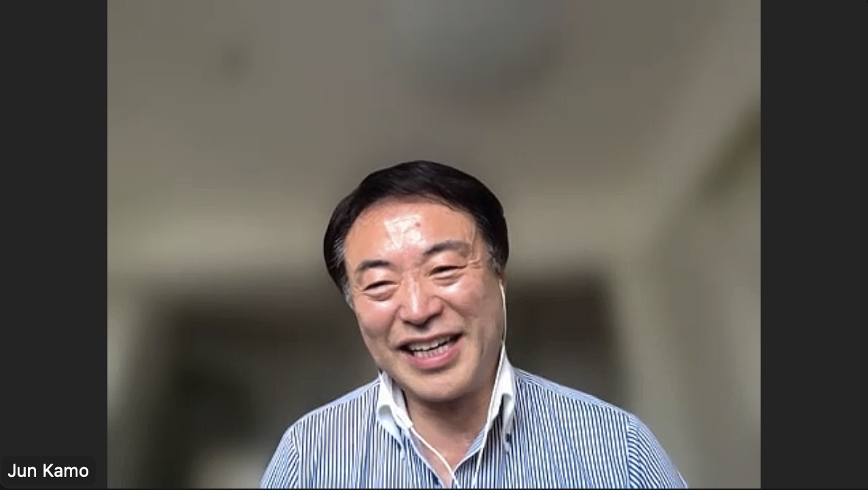

一般社団法人 CDO Club Japan

代表理事

加茂 純 氏

東京大学理学部情報科学科学士。 米国イリノイ大学院コンピュータサイエンス学科修士卒。 電通にてデジタル領域の担当として、インテル、マイクロソフト、アップルの日本マーケット拡大戦略担当。 「インテル入ってる」「intel Inside」創案しグローバルキャンペーンを率いて成功し米インテル創業者Andy Groves氏より表彰。その後、1995年電通USAロサンゼルスにてデジタルコミュニケーションズラボを設立し、代表兼Chief Strategist。 電通退社後1999年シリコンバレーパロアルトにて米セコイアキャピタル(Google担当のマイケルモリッツ氏)、マークアンドリーセン(現米アンドリーセンホロウィッツ)からの出資により、インターネット広告解析専業の米ハーモニクコミュニケーションズを設立し、日本アジアパシフィック担当最高責任者に就任。 その後売却してPwCコンサルティングの戦略部門ディレクターを経て、グローバルにてDXを推進する米CDO Club(本社NY)の日本拠点とし、2017年CDO Club Japanを設立し、CEO就任。現在大手100社以上のデジタル最高責任者が所属。www.cdoclub.jp 主な出版は「CMOマーケティング最高責任者」「刺さる広告」「企業の遺伝子は進化する」「インドビジネスのルール」「P&G 伝説のGMOが教えてくれたマーケティングに大切なこと」「インテル中興の祖アンディグローブの世界」他多数。

代表理事

加茂 純 氏

東京大学理学部情報科学科学士。 米国イリノイ大学院コンピュータサイエンス学科修士卒。 電通にてデジタル領域の担当として、インテル、マイクロソフト、アップルの日本マーケット拡大戦略担当。 「インテル入ってる」「intel Inside」創案しグローバルキャンペーンを率いて成功し米インテル創業者Andy Groves氏より表彰。その後、1995年電通USAロサンゼルスにてデジタルコミュニケーションズラボを設立し、代表兼Chief Strategist。 電通退社後1999年シリコンバレーパロアルトにて米セコイアキャピタル(Google担当のマイケルモリッツ氏)、マークアンドリーセン(現米アンドリーセンホロウィッツ)からの出資により、インターネット広告解析専業の米ハーモニクコミュニケーションズを設立し、日本アジアパシフィック担当最高責任者に就任。 その後売却してPwCコンサルティングの戦略部門ディレクターを経て、グローバルにてDXを推進する米CDO Club(本社NY)の日本拠点とし、2017年CDO Club Japanを設立し、CEO就任。現在大手100社以上のデジタル最高責任者が所属。www.cdoclub.jp 主な出版は「CMOマーケティング最高責任者」「刺さる広告」「企業の遺伝子は進化する」「インドビジネスのルール」「P&G 伝説のGMOが教えてくれたマーケティングに大切なこと」「インテル中興の祖アンディグローブの世界」他多数。

馬渕 そうですね。日本企業でAIをフル活用するには、ある程度のトップダウンが必要だと思います。過去、インターネットやスマートフォンが登場した時も、「どんどん活用しよう」「これを使って新しいビジネスをつくろう」とトップダウンで推進したことが、普及のポイントだったように思います。

各自が日常業務においてAIを積極的に使うボトムアップの動きももちろん大切ですが、AIをビジネスパーソンの“読み書き算盤”、WordやExcelに次ぐ必須スキルと位置づけて、トップダウンで活用を推進していくのが重要でしょうね。

加茂 ユースケースの必要性は企業内でもよく言われていますが、ユースケースをつくる中で、「自分が今担っている役割は、AIが代替可能なのでは?」と気づいてしまったりするわけですよね(笑)。中間管理職の「自分の役割が不要になるのでは?」という危機感が、AI活用の足枷になっているかもしれません。

馬渕 加茂さんも同じ感覚を持たれると思うのですが、私は、インターネット以前に自分がどんなふうに仕事をしていたのか思い出せません。紙のメモやFAXを使っていたわけですが、よくそんな環境で仕事をしていたなと思いますよね。

つまり、テクノロジーによって従来の仕事がなくなり、そのぶん新しい仕事が生まれているということなんですよね。就業人口自体が大幅に減っているわけではないことからも、それは明らかです。これからも、AIを活用する新しい仕事や職種がどんどん生まれてくるはず。そこにいち早く入っていくことが、キャリアとしては圧倒的にプラスになると思います。どの会社にとっても、AIを使いこなす人材は喉から手が出るほど欲しいですよね。そのスキルをいかに獲得し、スピーディにキャリアチェンジしていくかが勝負です。

加茂 確かに、テクノロジーの進化によってなくなる産業・仕事がある一方で、新しい産業・新しい仕事が生まれてくることは歴史が証明していますね。そうした中で、特に現在の若手人材は、どういう能力を身につけていけばいいでしょうか?

たとえばコンサルティング会社の初期のキャリアではリサーチ能力が非常に重視され、かつてはその能力を磨くのに2-3年費やすのが普通でしたが、今ではChatGPTを使えば済んでしまうのが実情です。

馬渕 まず、「これからは、AIを前提とした社会が確立されていくのだ」とマインドシフトしていただきたいですね。仕事を「入口」「真ん中」「出口」の大きく3つに分けるとすると、私も加茂さんもかつて「真ん中」に当たる作業の部分を泣きながらやっていた時期があったわけですが(笑)、今後はそこはAIが担ってくれます。

磨いていかなければいけないのは、AIに「真ん中」の作業をしてもらうためのプロンプトを入力する前、つまり「入口」の部分です。業務の全体像を把握し、業務内容・プロセスを定義し、AIが指示できるレベルの仕様に落とし込む能力が求められます。そして、出てきた結果を評価し実装する「出口」の部分も、今のところ人間にしかできません。

計画・評価・実行の能力を徹底的に磨き込んでいくこと。これこそ、これからのビジネスパーソンが生きる道だと思います。AIを前提とした社会において必要なスキルセットをいかに設計し、日々の業務やキャリアの中で身につけていくかが重要です。

加茂 AIを前提とした社会、つまりAIと一緒に働くのが普通の社会になると、たとえば社員が100人いるとして、そのうち30人が人間で、残りの70人がAIエージェントなんていう状況もあり得るかもしれませんね。そこでは、AIエージェントを使いこなす力というか、人間とAIエージェントが上手く協働するための調整能力も必要になってくる気がします。

馬渕 おっしゃる通りですね。参考までに、私が最近どんなふうにAIエージェントを活用しているかご紹介させてください。まず、日中に複数のミーティングをこなすと、膨大な量の資料が飛び交いますよね。その資料をデータベースとして蓄積しておいて、私の考え方をプロンプトに落とし込み、「明日までに、こういう資料を作りたい」と実行ボタンを押してから眠りにつく。すると、翌朝には資料が出来上がっているのです。

アウトプットを見て「ちょっと違うな」と思ったら、資料やプロンプトをチューニングしてもう一度回します。アウトプットを評価する「出口」と、インプットをする「入口」の部分の改善を重ねることで、どんどん資料の精度が上がっていきます。一発で完璧なアウトプットが出てくることは多くありませんが、自分でゼロから作成するよりは圧倒的に時短です。

加茂 AIとのパートナーシップスキルを磨くことで、仕事の質が上がるだけでなく、時間の余裕も生まれますね。長時間労働や労働生産性の低さが長年にわたって問題視され続けてきた日本社会にとって、AIは非常に良い影響をもたらすと言えるのではないかと思いますが、いかがでしょうか?

馬渕 まったくその通りだと思います。日本はこれから人口が減っていき、「真ん中」=作業を中心となって担ってきた若い労働人口も減っていくわけです。「真ん中」はAIに任せ、経験のあるビジネスパーソンが「入口」=設計と「出口」=評価・実行の部分を担っていくーーそんな新しい組織形態をつくれば、組織全体の戦闘力を上げていくことができるのではと思い描いています。

Xplorers公式サイトは、こちら

メルマガ登録

メルマガ登録