ネプラス・ユー2025 #07

パナソニック コネクトが全社員1.3万人のAI導入に成功した3つの秘訣【小林製薬 大槻氏によるネプラス・ユー振り返り】

2025/08/25

皆さんが所属する組織では、生成AIの活用がどれくらい進んでいるでしょうか。また、AIエージェントの活用にトライできているでしょうか。特にマーケティング部門では、まだ活用が始まったばかりという企業も多いかもしれません。そのような中、パナソニックコネクトは2023年2月から生成AIの全社導入を開始し、着実に成果を上げています。

7月に大阪で開催した「ネプラス・ユー2025」内のセッションでは、 その最前線の事例と活用の本質に迫りました。セッションのテーマは「自社データ×AI 競争優位につながるAI活用の最前線に迫る」。私、小林製薬の大槻 開がモデレーターを務め、パナソニック コネクト AI & Dataプラットフォーム部 シニアマネジャーの向野孔己氏に伺ったお話を振り返ります。

7月に大阪で開催した「ネプラス・ユー2025」内のセッションでは、 その最前線の事例と活用の本質に迫りました。セッションのテーマは「自社データ×AI 競争優位につながるAI活用の最前線に迫る」。私、小林製薬の大槻 開がモデレーターを務め、パナソニック コネクト AI & Dataプラットフォーム部 シニアマネジャーの向野孔己氏に伺ったお話を振り返ります。

パナソニック コネクトの全社員1万3000人が使う「Connect AI」

パナソニック コネクトは、サプライチェーン、公共サービス、インフラ、エンターテインメントといった領域でB2Bソリューションを提供するパナソニックグループの中核企業です。例えば、航空機の機内エンターテインメントシステムや、警察・消防などの現場で使われる堅牢型PC「TOUGHBOOK(タフブック)」など、私たちの生活を支える多様なプロダクトやソリューションを開発・販売しています。

同社では、営業、マーケティング、カスタマーサービス、現場での保守作業など、様々な部門で生成AIを活用するため、2023年2月に自社開発の生成AIプラットフォーム「Connect AI」を全社員1万3000人に向けて展開しました。

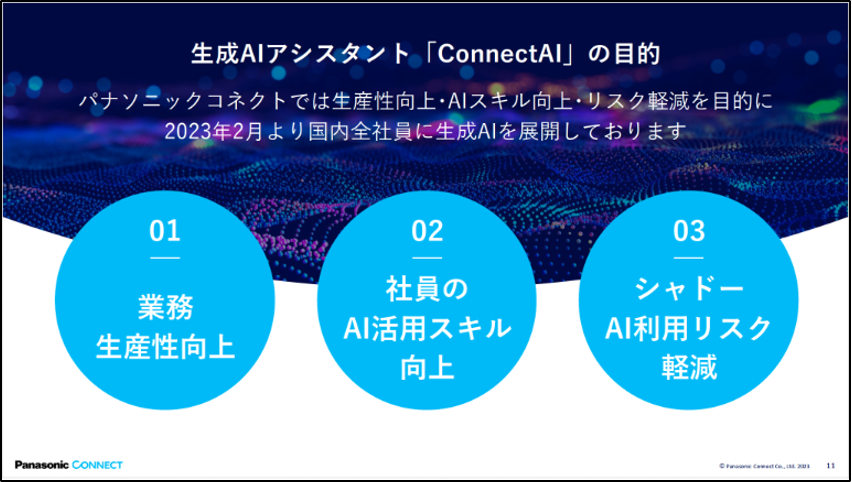

「Connect AI」が目指すのは、以下の3つです。

- ・企業活動へ着実に貢献する「生産性の向上」

・今後ますます重要となるスキルを育む「社員のAIスキル向上」

・社員がセキュアな環境でAIを活用する「“シャドーAI”のリスク軽減」

このように目的を明確に設定したことで、新たなAIソリューションが登場した際も、導入すべきかどうかの判断がしやすくなり、無駄のない推進が可能になっています。

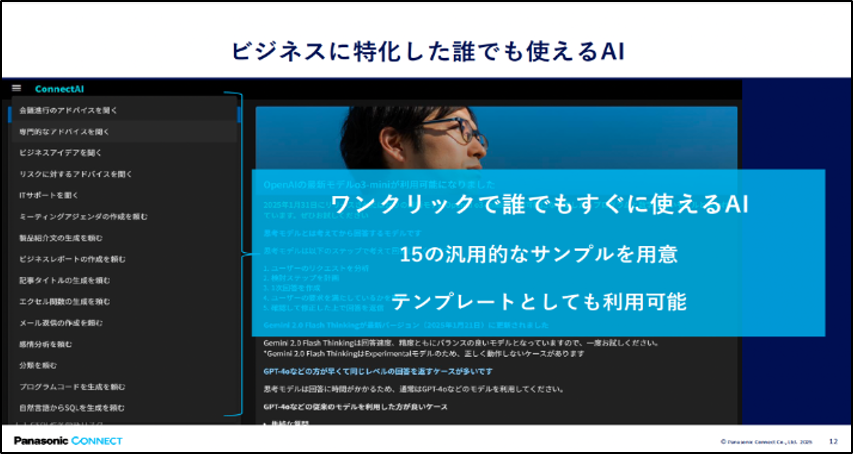

「生成AIに『作業』を任せて効率化し、人間は本来の『仕事』に集中してほしい」。向野氏のこの思いで進化している「Connect AI」は、ワンクリックで誰でもすぐに使える手軽さを追求しています。

向野 孔己 氏

パナソニック コネクト

AI & Dataプラットフォーム部 シニアマネジャー

外資系IT企業で約20年間、ITの専門家としてウェブ、マーケティング、アジャイル、デジタル領域に従事。2022年1月パナソニック コネクトに入社し同社のAI活用プロジェクトをリードしている。

パナソニック コネクト

AI & Dataプラットフォーム部 シニアマネジャー

外資系IT企業で約20年間、ITの専門家としてウェブ、マーケティング、アジャイル、デジタル領域に従事。2022年1月パナソニック コネクトに入社し同社のAI活用プロジェクトをリードしている。

難しいプロンプトを入力する必要はなく、以下のような15の基本指示がメニューとして用意されており、生成AIに「聞く」タスクと「頼む」タスクを直感的に実行できます。

- ・会議進行のアドバイスを聞く

・専門的なアドバイスを聞く

・ビジネスレポートの作成を頼む

・プログラムコードの生成を頼む など

15の基本指示は網羅性があり、社員の活用を促すとともに、今後の拡張性も持たせています。

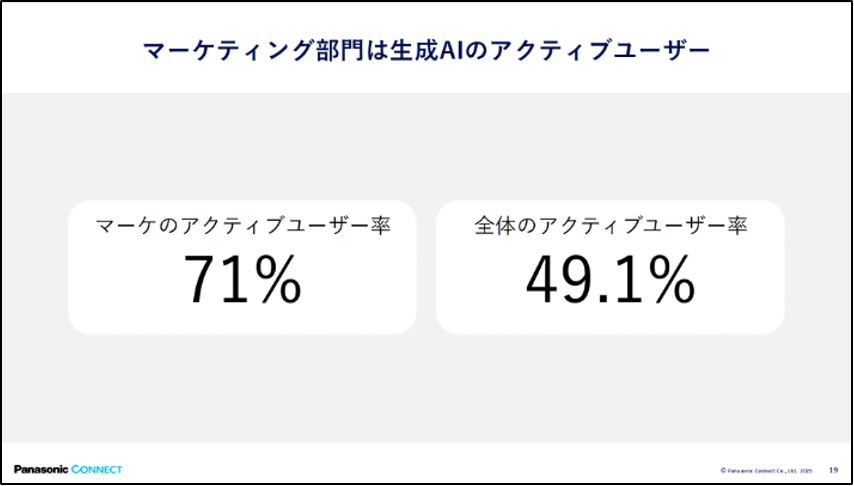

その結果、2024年には年間利用回数が240万回に達し、累計で44.8万時間もの業務削減を実現しました。全社のアクティブユーザー率は約50%と驚異的な数字ですが、特にマーケティング部門では71%に達しており、生成AIの活用が日常業務の一部として完全に定着しています。

なぜ、ここまで活用が進んだのか?

驚異的な活用率を実現できた背景には、3つの重要なポイントがあったと向野氏は語ります。

- 1. 社員の立場に立ったUI/UXの改善

- 2. 変化を歓迎するカルチャーとマインドセット

※参考:カルチャー&マインド | パナソニック コネクト

- 3. トップによる強力なリーダーシップ

大槻 開

小林製薬株式会社

新規事業準備室 兼 広告販促部 戦略スタッフ

青山学院大学マーケティング学科卒。2012年よりATARA合同会社で杉原剛氏に師事。その後株式会社デジタルインテリジェンスで横山隆治氏に師事し、資生堂、トヨタ、ソフトバンク、テレビ局等へのコンサルティングを行う。P&G Japan(広告・Braunブランドマネージャー)、資生堂インタラクティブビューティー(DX・経営戦略・会員サービスBeauty Keyの開発)を経て、小林製薬にて新規事業・マーケティング領域の戦略スタッフ。

小林製薬株式会社

新規事業準備室 兼 広告販促部 戦略スタッフ

青山学院大学マーケティング学科卒。2012年よりATARA合同会社で杉原剛氏に師事。その後株式会社デジタルインテリジェンスで横山隆治氏に師事し、資生堂、トヨタ、ソフトバンク、テレビ局等へのコンサルティングを行う。P&G Japan(広告・Braunブランドマネージャー)、資生堂インタラクティブビューティー(DX・経営戦略・会員サービスBeauty Keyの開発)を経て、小林製薬にて新規事業・マーケティング領域の戦略スタッフ。

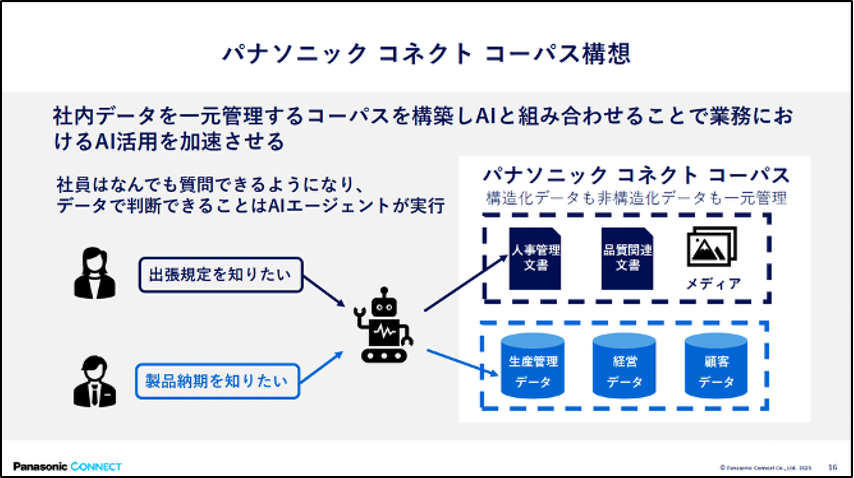

AIを進化させる「パナソニック コネクト コーパス構想」

「Connect AI」は、独自の「コーパス構想」と共にさらなる進化を目指しています。

コーパスとは、大量の文章情報を構造化して集積したデータベースのことで、いわば「超巨大な専門辞書」のようなものです。この構想では、社内に散在する人事、品質、経営、顧客データといった構造化・非構造化データを一元管理し、AIをいつでも活用できる環境を整備します。

同社では社員の半数以上が50歳以上であり、企業運営に不可欠な知識やノウハウは、そうしたベテラン社員の「経験や勘」「暗黙知」に依存しています。この構想は、これらの貴重な資産をデータ化し、組織全体で継承していくことを目指すものです。

AIの精度向上という目的が、文書管理ルールの未整備や、議事録データの未活用といった、多くの企業が抱えてきたナレッジマネジメントの課題に本気で取り組むきっかけにもなっています。

コーパスとの連携により、「Connect AI」は単なるツールから、「パナソニック コネクトの業務を熟知したAI」へ、そして「自律的に業務を遂行するAIエージェント」へと進化していくのです。

この強力な基盤は、マーケティングの最前線で具体的にどのように活かされているのでしょうか。

メルマガ登録

メルマガ登録