ライジングアジェンダ2025 #14

ネスレ日本が成熟した日本市場で事業を伸ばし続けるために起こした変革とは【ライジングアジェンダ2025レポート】

2025/09/24

次世代を担う若手マーケターが集まる「ライジングアジェンダ2025」が6月12~13日、都内で開催された。

クロージングキーノートに登壇したのは、ネスレ日本 常務執行役員 飲料事業本部長(登壇時はデジタル&Eコマース本部長 兼 新規ビジネス開発部長)の島川基氏。「ネスレ日本は、なぜ成熟した日本のコーヒー市場で変革を続け、事業を伸ばし続けることができるのか」をテーマに講演した。

花王の廣澤祐氏がモデレーターを務め、島川氏が自身のキャリアの中で経験した「市場創造」を振り返りながら、その際に必要だったマーケターとしてのスキルやマインドについて考察した。

廣澤 まず、島川さんのこれまでのキャリアについてお聞かせください。

島川 私は新卒でネスレ日本に入社して、営業や企画を経験したのちマーケティングに移りました。ブランドがPLに責任を持って、開発からコミュニケーション、営業施策までを策定・実行する部署で経験を積みました。

国内でのマーケティングを9年間経験したのち、スイス本社の経営企画室に2年間在籍。各国マーケットの支援や、コーヒーカテゴリーのマーケティングプラン策定などに従事しました。

現在は日本に戻り、eコマースとデジタルマーケティング、全社のデジタルトランスフォーメーション、そして新規ビジネス開発を担当しています。事業部の傘に収まりきらない、「その他」のことを請け負っていると言えますね。

廣澤 かなり網羅性の高いキャリアですよね。グローバル、ビジネス、ブランド、デジタル……稀少なキャリアだと思うのですが、海外勤務のきっかけは何だったのですか。

島川 当時の上司に候補者として推薦いただき、経営企画・マネジメントの部門から声がかかったのがきっかけです。短期間の海外研修とは異なり、スイス本社に所属が変わって常駐で業務を行いましたので、本当に経営に近いところで勉強することができました。

廣澤 ネスレは、乳児用乳製品から始まった会社で、2024年の売上は15.8兆円(24年のレートで計算)です。花王が1兆6000億円なので、その10倍近くの売上規模がある巨大企業ですが、ネスレという企業の構造について教えていただけますか。

島川 コーヒーなどの粉末・液体飲料、ペットケア、ニュートリション&ヘルスケアが主力のカテゴリで、粉末・液体飲料が全売上の4分の1程度を占めています。日本は少し特殊なマーケットになっていて、皆さんご存じのネスカフェやキットカットをはじめとするコーヒーやチョコレートが主力製品となっており、またペットケアやヘルスケア領域がそれに続きます。

5~6年前と比較すると、グローバルではコーヒーやペットケア、ヘルスケアが非常に伸びています。世界的な消費者の動向に合わせ、ネスレはM&Aを積極的に実施することもあり、ポートフォリオが大きくシフトしていっています。

これらの事業展開を支えているのがパーパスです。「食の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」というパーパスが、全社に徹底されています。薬品やお酒は扱いません。

考え方としては医食同源、食の力で生活を良くし、病気になるのを防ぐことを推進している会社なので、自分たちがどこに参入すべきかという認識の共有はかなり徹底されています。

廣澤 今日は島川さんのご経験の中から、3つの事例をお話しいただきます。最初は「ネスカフェ フローズン」ですね。

島川 「ネスカフェ フローズン」という企画は、私がマーケティングに配属された最初の年、31歳の時に手がけたものです。フローズンタイプのコーヒーを自宅で簡単に楽しめる独自のレシピを広める企画でした。

当時は「ネスカフェ エクセラ」のブランドを担当していて、ちょうど某カフェチェーンのフラペチーノが出てきた頃でした。それを見て、「自分でつくることもできるんじゃないか」と思い、夏休みに一人で試行錯誤したんです。氷と牛乳と砂糖とエクセラをどんな比率で混ぜ合わせるとフローズンドリンクができるか実験するうちに、見事においしいものができた。ぜひお客様にも自宅でつくって楽しんでいただきたいなと思いました。

とはいえ、レシピ提案はハードルが高く、せっかくつくっても店頭でPOPを貼るだけで終わってしまうケースが少なくありません。いかに効果的な企画にするかをゼロから考え、この企画を面白いと思ってもらうことを大事にしながら、社内の他部門の人間やエージェンシーさんと、自分の近いところから少しずつ関係者を巻き込んでいきました。

そのうち、ブランドとカテゴリーを横断する全社キャンペーンになり、「ネスカフェ フローズン」というキャッチーなタイトルを考案できたことで、社内のアテンションが高まりました。そして最終的に、事業部を挙げて「ネスカフェ フローズン」を推進しようという流れになったんです。

フローズンのデモをスーパーの店頭やショッピングモールなどいろいろな場所で実施したり、おもちゃ会社と協業してフローズンマシンをつくったり。初めはそこまで想定していなくても、自分自身が強い思いを持って形にしていったことで大きなキャンペーンに成長し、結果的に約2年間にわたって継続して実施されました。

この時に大切だった、プロジェクトを推進するために踏むべき3つの段階、パッション・モチベーション・エンゲージについて話したいと思います。

パッションは、内からあふれ出る、物事を進める原動力となる熱です。「ネスカフェ フローズン」の場合は、自分自身で試してみることで、企画が具現化していきました。

モチベーションは、どのように行動を持続させるか。この段階では自分だけではなく、周囲も巻き込み始め、熱を与えていく必要があります。

エンゲージメントは、自分の周辺に加えてもう一歩先にいる人たちも巻き込み、全社的な行動へと変えていく力です。この状態までくると、行動が自然に伝播して、私が「フローズンだ!」と叫ばなくても、会社全体でそれを形にしていってくれます。

廣澤 次に大きなプロジェクトとして「ネスカフェアンバサダー」を挙げていらっしゃいます。この時の関わり方はどうだったんですか。

島川 この時はネスカフェのブランド担当として関わっていました。「ネスカフェアンバサダー」は、商品やブランドは何も変えていません。ビジネスモデルのイノベーションだと捉えています。唯一新たにつくったのはソリュブルコーヒー用のマシンで、これはネスレにしかできない強みだったと思います。これを、どのように事業として展開するかを考えました。

自社の独自資源と、顧客にとっての価値はイコールではないので、その接点を見つけるのが重要です。ソリュブルコーヒー用のコーヒーマシンで淹れるコーヒーのクオリティがすごく高いということは分かっている。かつ、その領域の競合はほぼいない状態。とはいえ、これまでと同じチャネルで売るには限界があるので、オフィスに置いてもらうBtoBのサブスクリプションモデルを採用しました。

廣澤 マシンの技術は、ネスレグループが持っていたのですか。

島川 はい。グローバルで「ネスプレッソ」や「ネスカフェ ドルチェ グスト」というレギュラーコーヒー用のマシンを開発したので、この時のコーヒーマシン「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」も本社のテクノロジーセンターで開発しました。ただ、販売方法はグローバルと日本では全然違うので、ネスレ日本は自社で行うことにしました。

通常の売り方であればでは、コーヒーマシンを販売し、カプセルを欲しい分だけ買っていただいています。一方、ネスカフェ アンバサダーは、オフィス向けのサブスクリプション型とし、無料レンタルするモデルとして導入しました。

廣澤 なるほど。そして3つ目の事例が「3 Coffee a Day」。こちらは啓蒙的な活動のようですね。

島川 はい。これは、「1日3杯のコーヒー習慣がいい人生をつくります」をキーメッセージに、1日3杯のコーヒー飲用習慣を提案するキャンペーンですね。

「3 Coffee a Day」ムービー

島川 5~6年ほどマーケティング担当をしていて感じたのは、いかにカテゴリーを伸ばすかが重要だということです。

たとえば私たちが扱う商材の一つであるコーヒーには、カフェインやポリフェノールが摂れるという機能的価値と、飲むとリラックスできる・頑張れるといった情緒的価値があることがわかっています。もう一歩踏み込んで、なぜ人はコーヒーを飲むのか? にあらためて着目し、そこにアプローチしたいと考えました。

そんな中、立ち読みしたある本の中に「つながりやコミュニティが人生においてどれほど大切か」ということが書かれていて。健康は、身体だけでなく心の要素も大きいと気づき、そこでコーヒーが貢献できることがあるのではないかと仮説を立てました。

その際の本の著者である予防医学研究者の先生にアプローチし、実際に会ってお話ししたところ、興味を持っていただき様々な調査や考察を一緒に行うことになりました。その結果、コーヒーを飲む回数と主観的ウェルビーイング(自分の人生に対する満足度)は相関していることがわかったんです。具体的には、コーヒーを1日3杯以上飲んでいる方は、人生に対する満足度が高い傾向にあるようです。

コーヒーは、集中して頑張りたい時に飲むケースもあれば、リラックスしたい時に飲むケースもあります。この両方の飲用シーンを持つ飲料は他にあまりありません。「ひと休みして、ここから頑張ろう」と、スイッチの役割を担う飲料なんですね。そのスイッチを欲している人は、日頃から活動的に過ごしている人で、Good Lifeを送っている人であるはず。そんな、確信に近い仮説が立てられました。そして、ネスカフェはそういった人たちを応援するブランドとして存在したいと考えました。

このような説明は広告では伝わりませんが、何より社員が腹落ちして、コーヒーを売ること自体に自信を持つことができた。キャンペーンを推進する過程でどんどん人が巻き込まれていった企画でした。

廣澤 この時はどういうお立場で関わっていらっしゃったのですか。

島川 この時は事業部長ですね。製品全体のPL責任を持ち、マネジメントをしていました。その一方で、自分の実現したいことや、好奇心を持ったところに使う時間も確保していました。考え方としては最近よく言われる「エフェクチュエーション(注1)」に近いなと思います。自分の手持ちのコマだけで、まず何ができるかを考えるのです。

※注1:不確実性の高い状況下で、所与の資源や手段を用いて、望ましい未来をつくり出す意思決定のアプローチ。従来は、市場環境の大きな変化を想定せず、未来のあるべき姿を設定し、そこから現在に遡って目標達成のための計画を立てる「コーゼーション」と呼ばれるアプローチが一般的だった。

「3 Coffee a Day」は単純なマーケティングキャンペーンではなかったので、自社の仕事ではあるものの、主担当業務とは別の“+α”の活動として取り組んでいました。それでも、小さいトライアルから始めて、お客様の反応を見て進めていくことで、どんどん人が巻き込まれ、新しい企画が生まれていくというサイクルが回るのを経験できた、印象的な事例です。

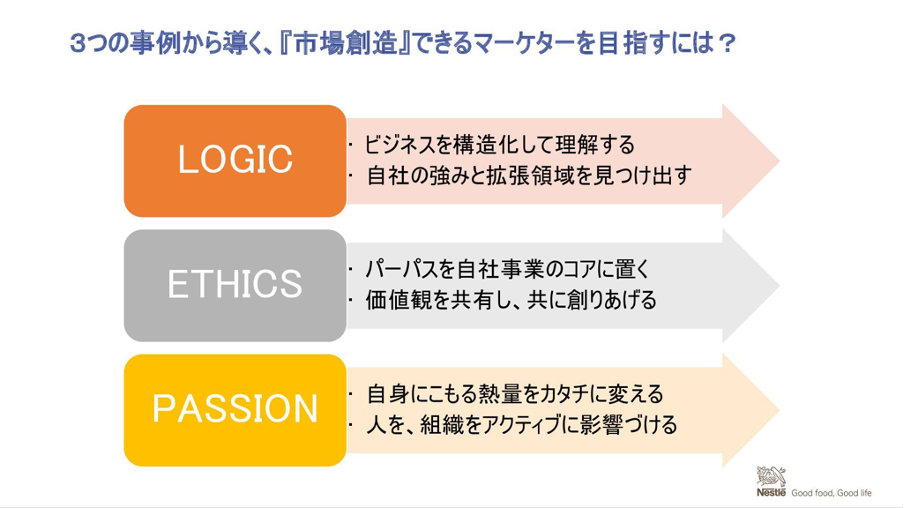

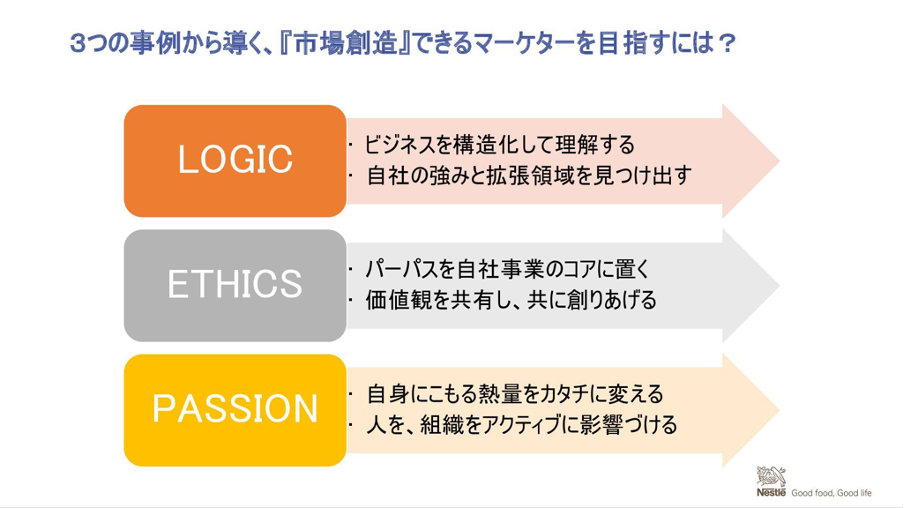

廣澤 お話を伺っていると、「ネスカフェ フローズン」はネスカフェのサブブランドの話からネスカフェ全体の話になり、「ネスカフェアンバサダー」はブランドの成長を支えるビジネスモデル構築の話になり、そして「3 Coffee a Day」はコーヒーそのものの捉え方の話になっていました。考える領域が段階的に拡張していらっしゃいますね。3つの事例から、市場創造できるマーケターに共通する条件について教えてください。

島川 自分のキャリアを振り返ってみて感じたのは、結局一人では大きな企画を実現できないということです。どれだけ多くの人を巻き込んで実行していくかというリーダーシップが重要。そして人を巻き込むには、ロジック、エシックス、パッションの3要素が必要だと考えています。アリストテレスのロゴス、エトス、パトスに近いものですね。

まずロジック(論理)の観点で必要なのは、ビジネスを構造化して理解することです。日本企業は機能が分化され、P/Lが見えないケースが多いのですが、与えられた予算でマーケティング活動をするだけでは“木を見て森を見ず”になってしまいます。P/Lを見て損益をきちんと理解し、自部署の予算がどのように組まれているのかを把握する。そうするとバリューチェーンの中での削減可能なコストなどが見えてきます。ビジネスモデルを考える際も、自社・担当ブランドの持つ資産を整理して、それが強みとなる顧客価値との接点を見つける。これらのアウトプットはロジックで導き出せます。

次にエシックス(倫理観)の部分。これは「3 Coffee a Day」の事例に近いのですが、「私たちは世の中のためになることをしている」という確信を持つことです。社員全員がパーパスについて腹落ちして「良いことをしている」と思えるようになることは、単にマーケティングキャンペーンで成果を出す以上の意味を持ちます。事業を行っている以上は社会貢献をしているわけですから、何のために行っているのかを常に中心に置いておくことが大切です。

最後はパッション(情熱)です。皆さんは今、熱量がある世代ですし、ここに来ている時点で熱量があります。その熱量をどうやって形にして、組織をアクティブに動かすか。この3つの要素がそろって、初めて大きな変革を実現できるのだと思います。

廣澤 P/Lを見るという話について、大きな組織ほど役割が細分化されていて、若手は一つの要素だけを担当するケースが多いと思うのですが、島川さんはいつ頃から全体を見る意識を持つようになりましたか。

島川 弊社の良いところは、ブランドマネジャーが自分のブランドのP/L責任を持つことです。最初からブランドマーケティングとP/Lをセットで見ていたので、「なぜここに何十億円も使われているのか」という疑問が自然と湧いてきました。

ただどの会社でも同じとは限りませんし、私自身も入社時はP/Lなんて見れませんでしたので、細分化された中で仕事をしている方には、まず自分の領域で最高のパフォーマンスを発揮することをおすすめします。そこで目立たないことには、引き上げてもらえませんから。

例えば、「販促費」という予算を持っているなら、SKUごとに予算の内訳(どんな目的にいくら使っているのか?)を整理してみるなど、自分の担当領域でできることがあると思います。なぜこの予算を与えられたのか? 増減の根拠は何か? を考えて発言することで、上司から「広い視点を持っている」という評価を得られるかもしれません。

また、これからはAI・デジタル時代という大きな変化に対応していく必要があります。全社デジタルトランスフォーメーションを担当していて、変化の大きさやスピードに正直かなり驚いています。「若い人が、仕事の基本的なノウハウを身につける前に仕事がなくなってしまう」という記事も多く出ています。

ですがこれをデータ、インフォメーション(情報)、ナレッジ(知識)、ウィズダム(知恵)という4段階で考えてみてください。データとインフォメーションはすでにたくさん流通していますが、今、ナレッジがAIに代替され始めていて、従来のホワイトカラーの仕事が不要になってくる可能性があります。

重要なのは、AIを使った上で、さらに上のウィズダムの段階にいくこと。洞察力と判断を行うことはAIにできない価値であり、それができる人材になる必要があります。私はそのために重要なのが「好奇心」と「聞く力」だと考えています。好奇心を持って素直に聞くと「この人はこの視点で見ているのか」と異なる部署、異なる立場の考え方や事情が見えてきます。

AIは人の表情を読んだり握手したりはできません。皆さんにはフィジカルの世界で、デジタルデータだけでは処理できない情報を持って、AIにできない仕事をしてほしいですね。

廣澤 最後に、若手の皆さんへのエールをお願いします。

島川 ぜひ大事にしてほしいことを5つお伝えします。まず、とにかく汗をかくこと。35歳までにやったことは血肉になります。例えば私は30歳まで営業や企画を担当していましたが、それがマーケティングの考え方のベースになっています。

2つ目は、失敗を恐れないこと。小さい失敗は許されます。皆さんの世代であれば、どんどん失敗してでもトライするほうが良いです。

3つ目は、自己多様性を持つこと。会社全体で多様性を担保することも大切ですが、自分の中に多様性を持つことで、メタ的に自分を見られるようになります。

4つ目は、学び続けること。私たちを取り巻く環境がスピーディに変化する中、これは言うまでもなく重要です。

そして最後に、社会や未来のために行動すること。自分のためだけでなく、社会にどういう影響を与えられるかを考えること。キャリアを重ねていくと業界の“勝ちパターン”を覚えてしまって飽きがきますが、いかに社会に良い影響を与えるかを考え続ければ、飽きはきません。

廣澤 特に失敗は若いうちのほうが許されますからね。島川さんからは、ブランド・事業の話から経営の話まで、多様な観点でお話しいただきました。ありがとうございました。

クロージングキーノートに登壇したのは、ネスレ日本 常務執行役員 飲料事業本部長(登壇時はデジタル&Eコマース本部長 兼 新規ビジネス開発部長)の島川基氏。「ネスレ日本は、なぜ成熟した日本のコーヒー市場で変革を続け、事業を伸ばし続けることができるのか」をテーマに講演した。

花王の廣澤祐氏がモデレーターを務め、島川氏が自身のキャリアの中で経験した「市場創造」を振り返りながら、その際に必要だったマーケターとしてのスキルやマインドについて考察した。

パッション、モチベーション、エンゲージメント:人を巻き込む3段階

廣澤 まず、島川さんのこれまでのキャリアについてお聞かせください。

島川 私は新卒でネスレ日本に入社して、営業や企画を経験したのちマーケティングに移りました。ブランドがPLに責任を持って、開発からコミュニケーション、営業施策までを策定・実行する部署で経験を積みました。

国内でのマーケティングを9年間経験したのち、スイス本社の経営企画室に2年間在籍。各国マーケットの支援や、コーヒーカテゴリーのマーケティングプラン策定などに従事しました。

現在は日本に戻り、eコマースとデジタルマーケティング、全社のデジタルトランスフォーメーション、そして新規ビジネス開発を担当しています。事業部の傘に収まりきらない、「その他」のことを請け負っていると言えますね。

廣澤 かなり網羅性の高いキャリアですよね。グローバル、ビジネス、ブランド、デジタル……稀少なキャリアだと思うのですが、海外勤務のきっかけは何だったのですか。

島川 当時の上司に候補者として推薦いただき、経営企画・マネジメントの部門から声がかかったのがきっかけです。短期間の海外研修とは異なり、スイス本社に所属が変わって常駐で業務を行いましたので、本当に経営に近いところで勉強することができました。

廣澤 ネスレは、乳児用乳製品から始まった会社で、2024年の売上は15.8兆円(24年のレートで計算)です。花王が1兆6000億円なので、その10倍近くの売上規模がある巨大企業ですが、ネスレという企業の構造について教えていただけますか。

島川 コーヒーなどの粉末・液体飲料、ペットケア、ニュートリション&ヘルスケアが主力のカテゴリで、粉末・液体飲料が全売上の4分の1程度を占めています。日本は少し特殊なマーケットになっていて、皆さんご存じのネスカフェやキットカットをはじめとするコーヒーやチョコレートが主力製品となっており、またペットケアやヘルスケア領域がそれに続きます。

5~6年前と比較すると、グローバルではコーヒーやペットケア、ヘルスケアが非常に伸びています。世界的な消費者の動向に合わせ、ネスレはM&Aを積極的に実施することもあり、ポートフォリオが大きくシフトしていっています。

これらの事業展開を支えているのがパーパスです。「食の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」というパーパスが、全社に徹底されています。薬品やお酒は扱いません。

考え方としては医食同源、食の力で生活を良くし、病気になるのを防ぐことを推進している会社なので、自分たちがどこに参入すべきかという認識の共有はかなり徹底されています。

ネスレ日本

常務執行役員 飲料事業本部長

島川 基氏

ネスレ日本に入社後、セールスおよび企画部門を経て、飲料事業本部でブランドマーケティングを担当。2019年までレギュラーソリュブルコーヒービジネス部の部長として、ネスカフェやコーヒーマシンの基幹ビジネスを管理し、全体のマーケティング施策を実行。2020年からはネスレスイス本社でZoneAOAアシスタントリージョナルマネージャーとして各市場の経営企画を支援し、2022年に日本に戻り現職に就く。D2C領域やイーコマースを統括し、顧客視点のデジタルCX実現に向けたイニシアチブをリードしている(登壇時)。

2025年7月より飲料事業本部へ異動となり、事業全体を統括している。

常務執行役員 飲料事業本部長

島川 基氏

ネスレ日本に入社後、セールスおよび企画部門を経て、飲料事業本部でブランドマーケティングを担当。2019年までレギュラーソリュブルコーヒービジネス部の部長として、ネスカフェやコーヒーマシンの基幹ビジネスを管理し、全体のマーケティング施策を実行。2020年からはネスレスイス本社でZoneAOAアシスタントリージョナルマネージャーとして各市場の経営企画を支援し、2022年に日本に戻り現職に就く。D2C領域やイーコマースを統括し、顧客視点のデジタルCX実現に向けたイニシアチブをリードしている(登壇時)。

2025年7月より飲料事業本部へ異動となり、事業全体を統括している。

廣澤 今日は島川さんのご経験の中から、3つの事例をお話しいただきます。最初は「ネスカフェ フローズン」ですね。

島川 「ネスカフェ フローズン」という企画は、私がマーケティングに配属された最初の年、31歳の時に手がけたものです。フローズンタイプのコーヒーを自宅で簡単に楽しめる独自のレシピを広める企画でした。

当時は「ネスカフェ エクセラ」のブランドを担当していて、ちょうど某カフェチェーンのフラペチーノが出てきた頃でした。それを見て、「自分でつくることもできるんじゃないか」と思い、夏休みに一人で試行錯誤したんです。氷と牛乳と砂糖とエクセラをどんな比率で混ぜ合わせるとフローズンドリンクができるか実験するうちに、見事においしいものができた。ぜひお客様にも自宅でつくって楽しんでいただきたいなと思いました。

とはいえ、レシピ提案はハードルが高く、せっかくつくっても店頭でPOPを貼るだけで終わってしまうケースが少なくありません。いかに効果的な企画にするかをゼロから考え、この企画を面白いと思ってもらうことを大事にしながら、社内の他部門の人間やエージェンシーさんと、自分の近いところから少しずつ関係者を巻き込んでいきました。

そのうち、ブランドとカテゴリーを横断する全社キャンペーンになり、「ネスカフェ フローズン」というキャッチーなタイトルを考案できたことで、社内のアテンションが高まりました。そして最終的に、事業部を挙げて「ネスカフェ フローズン」を推進しようという流れになったんです。

フローズンのデモをスーパーの店頭やショッピングモールなどいろいろな場所で実施したり、おもちゃ会社と協業してフローズンマシンをつくったり。初めはそこまで想定していなくても、自分自身が強い思いを持って形にしていったことで大きなキャンペーンに成長し、結果的に約2年間にわたって継続して実施されました。

この時に大切だった、プロジェクトを推進するために踏むべき3つの段階、パッション・モチベーション・エンゲージについて話したいと思います。

パッションは、内からあふれ出る、物事を進める原動力となる熱です。「ネスカフェ フローズン」の場合は、自分自身で試してみることで、企画が具現化していきました。

モチベーションは、どのように行動を持続させるか。この段階では自分だけではなく、周囲も巻き込み始め、熱を与えていく必要があります。

エンゲージメントは、自分の周辺に加えてもう一歩先にいる人たちも巻き込み、全社的な行動へと変えていく力です。この状態までくると、行動が自然に伝播して、私が「フローズンだ!」と叫ばなくても、会社全体でそれを形にしていってくれます。

ビジネスモデルのイノベーションから、コーヒーの価値の拡張まで

廣澤 次に大きなプロジェクトとして「ネスカフェアンバサダー」を挙げていらっしゃいます。この時の関わり方はどうだったんですか。

花王

デジタル戦略部門 デジタル戦略企画センター 戦略企画部

廣澤 祐氏

2015年に新卒として花王へ入社し、広告宣伝部(現メディア企画部)にてデジタルマーケティングを3年経験したのち、化粧品ブランドのマーケティングに3年従事。 2021年1月より新設されたDX部門にて社内のデジタル化を推進、2025年より現職。 【 その他の経歴 】 2020年よりデジタルマーケティング研究機構 U35 Project プロジェクトリーダーを務める。 2021年に一橋大学大学院 経営管理研究科(MBA)を修了したのち、現在は同大学院の博士後期課程に在籍しイノベーション・マネジメント / MOTの研究に従事。 その他、メディア連載やイベント協力などを務める。

デジタル戦略部門 デジタル戦略企画センター 戦略企画部

廣澤 祐氏

2015年に新卒として花王へ入社し、広告宣伝部(現メディア企画部)にてデジタルマーケティングを3年経験したのち、化粧品ブランドのマーケティングに3年従事。 2021年1月より新設されたDX部門にて社内のデジタル化を推進、2025年より現職。 【 その他の経歴 】 2020年よりデジタルマーケティング研究機構 U35 Project プロジェクトリーダーを務める。 2021年に一橋大学大学院 経営管理研究科(MBA)を修了したのち、現在は同大学院の博士後期課程に在籍しイノベーション・マネジメント / MOTの研究に従事。 その他、メディア連載やイベント協力などを務める。

島川 この時はネスカフェのブランド担当として関わっていました。「ネスカフェアンバサダー」は、商品やブランドは何も変えていません。ビジネスモデルのイノベーションだと捉えています。唯一新たにつくったのはソリュブルコーヒー用のマシンで、これはネスレにしかできない強みだったと思います。これを、どのように事業として展開するかを考えました。

自社の独自資源と、顧客にとっての価値はイコールではないので、その接点を見つけるのが重要です。ソリュブルコーヒー用のコーヒーマシンで淹れるコーヒーのクオリティがすごく高いということは分かっている。かつ、その領域の競合はほぼいない状態。とはいえ、これまでと同じチャネルで売るには限界があるので、オフィスに置いてもらうBtoBのサブスクリプションモデルを採用しました。

廣澤 マシンの技術は、ネスレグループが持っていたのですか。

島川 はい。グローバルで「ネスプレッソ」や「ネスカフェ ドルチェ グスト」というレギュラーコーヒー用のマシンを開発したので、この時のコーヒーマシン「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」も本社のテクノロジーセンターで開発しました。ただ、販売方法はグローバルと日本では全然違うので、ネスレ日本は自社で行うことにしました。

通常の売り方であればでは、コーヒーマシンを販売し、カプセルを欲しい分だけ買っていただいています。一方、ネスカフェ アンバサダーは、オフィス向けのサブスクリプション型とし、無料レンタルするモデルとして導入しました。

廣澤 なるほど。そして3つ目の事例が「3 Coffee a Day」。こちらは啓蒙的な活動のようですね。

島川 はい。これは、「1日3杯のコーヒー習慣がいい人生をつくります」をキーメッセージに、1日3杯のコーヒー飲用習慣を提案するキャンペーンですね。

「3 Coffee a Day」ムービー

島川 5~6年ほどマーケティング担当をしていて感じたのは、いかにカテゴリーを伸ばすかが重要だということです。

たとえば私たちが扱う商材の一つであるコーヒーには、カフェインやポリフェノールが摂れるという機能的価値と、飲むとリラックスできる・頑張れるといった情緒的価値があることがわかっています。もう一歩踏み込んで、なぜ人はコーヒーを飲むのか? にあらためて着目し、そこにアプローチしたいと考えました。

そんな中、立ち読みしたある本の中に「つながりやコミュニティが人生においてどれほど大切か」ということが書かれていて。健康は、身体だけでなく心の要素も大きいと気づき、そこでコーヒーが貢献できることがあるのではないかと仮説を立てました。

その際の本の著者である予防医学研究者の先生にアプローチし、実際に会ってお話ししたところ、興味を持っていただき様々な調査や考察を一緒に行うことになりました。その結果、コーヒーを飲む回数と主観的ウェルビーイング(自分の人生に対する満足度)は相関していることがわかったんです。具体的には、コーヒーを1日3杯以上飲んでいる方は、人生に対する満足度が高い傾向にあるようです。

コーヒーは、集中して頑張りたい時に飲むケースもあれば、リラックスしたい時に飲むケースもあります。この両方の飲用シーンを持つ飲料は他にあまりありません。「ひと休みして、ここから頑張ろう」と、スイッチの役割を担う飲料なんですね。そのスイッチを欲している人は、日頃から活動的に過ごしている人で、Good Lifeを送っている人であるはず。そんな、確信に近い仮説が立てられました。そして、ネスカフェはそういった人たちを応援するブランドとして存在したいと考えました。

このような説明は広告では伝わりませんが、何より社員が腹落ちして、コーヒーを売ること自体に自信を持つことができた。キャンペーンを推進する過程でどんどん人が巻き込まれていった企画でした。

廣澤 この時はどういうお立場で関わっていらっしゃったのですか。

島川 この時は事業部長ですね。製品全体のPL責任を持ち、マネジメントをしていました。その一方で、自分の実現したいことや、好奇心を持ったところに使う時間も確保していました。考え方としては最近よく言われる「エフェクチュエーション(注1)」に近いなと思います。自分の手持ちのコマだけで、まず何ができるかを考えるのです。

※注1:不確実性の高い状況下で、所与の資源や手段を用いて、望ましい未来をつくり出す意思決定のアプローチ。従来は、市場環境の大きな変化を想定せず、未来のあるべき姿を設定し、そこから現在に遡って目標達成のための計画を立てる「コーゼーション」と呼ばれるアプローチが一般的だった。

「3 Coffee a Day」は単純なマーケティングキャンペーンではなかったので、自社の仕事ではあるものの、主担当業務とは別の“+α”の活動として取り組んでいました。それでも、小さいトライアルから始めて、お客様の反応を見て進めていくことで、どんどん人が巻き込まれ、新しい企画が生まれていくというサイクルが回るのを経験できた、印象的な事例です。

マーケターには、人を巻き込むリーダーシップが求められる

廣澤 お話を伺っていると、「ネスカフェ フローズン」はネスカフェのサブブランドの話からネスカフェ全体の話になり、「ネスカフェアンバサダー」はブランドの成長を支えるビジネスモデル構築の話になり、そして「3 Coffee a Day」はコーヒーそのものの捉え方の話になっていました。考える領域が段階的に拡張していらっしゃいますね。3つの事例から、市場創造できるマーケターに共通する条件について教えてください。

島川 自分のキャリアを振り返ってみて感じたのは、結局一人では大きな企画を実現できないということです。どれだけ多くの人を巻き込んで実行していくかというリーダーシップが重要。そして人を巻き込むには、ロジック、エシックス、パッションの3要素が必要だと考えています。アリストテレスのロゴス、エトス、パトスに近いものですね。

まずロジック(論理)の観点で必要なのは、ビジネスを構造化して理解することです。日本企業は機能が分化され、P/Lが見えないケースが多いのですが、与えられた予算でマーケティング活動をするだけでは“木を見て森を見ず”になってしまいます。P/Lを見て損益をきちんと理解し、自部署の予算がどのように組まれているのかを把握する。そうするとバリューチェーンの中での削減可能なコストなどが見えてきます。ビジネスモデルを考える際も、自社・担当ブランドの持つ資産を整理して、それが強みとなる顧客価値との接点を見つける。これらのアウトプットはロジックで導き出せます。

次にエシックス(倫理観)の部分。これは「3 Coffee a Day」の事例に近いのですが、「私たちは世の中のためになることをしている」という確信を持つことです。社員全員がパーパスについて腹落ちして「良いことをしている」と思えるようになることは、単にマーケティングキャンペーンで成果を出す以上の意味を持ちます。事業を行っている以上は社会貢献をしているわけですから、何のために行っているのかを常に中心に置いておくことが大切です。

最後はパッション(情熱)です。皆さんは今、熱量がある世代ですし、ここに来ている時点で熱量があります。その熱量をどうやって形にして、組織をアクティブに動かすか。この3つの要素がそろって、初めて大きな変革を実現できるのだと思います。

廣澤 P/Lを見るという話について、大きな組織ほど役割が細分化されていて、若手は一つの要素だけを担当するケースが多いと思うのですが、島川さんはいつ頃から全体を見る意識を持つようになりましたか。

島川 弊社の良いところは、ブランドマネジャーが自分のブランドのP/L責任を持つことです。最初からブランドマーケティングとP/Lをセットで見ていたので、「なぜここに何十億円も使われているのか」という疑問が自然と湧いてきました。

ただどの会社でも同じとは限りませんし、私自身も入社時はP/Lなんて見れませんでしたので、細分化された中で仕事をしている方には、まず自分の領域で最高のパフォーマンスを発揮することをおすすめします。そこで目立たないことには、引き上げてもらえませんから。

例えば、「販促費」という予算を持っているなら、SKUごとに予算の内訳(どんな目的にいくら使っているのか?)を整理してみるなど、自分の担当領域でできることがあると思います。なぜこの予算を与えられたのか? 増減の根拠は何か? を考えて発言することで、上司から「広い視点を持っている」という評価を得られるかもしれません。

また、これからはAI・デジタル時代という大きな変化に対応していく必要があります。全社デジタルトランスフォーメーションを担当していて、変化の大きさやスピードに正直かなり驚いています。「若い人が、仕事の基本的なノウハウを身につける前に仕事がなくなってしまう」という記事も多く出ています。

ですがこれをデータ、インフォメーション(情報)、ナレッジ(知識)、ウィズダム(知恵)という4段階で考えてみてください。データとインフォメーションはすでにたくさん流通していますが、今、ナレッジがAIに代替され始めていて、従来のホワイトカラーの仕事が不要になってくる可能性があります。

重要なのは、AIを使った上で、さらに上のウィズダムの段階にいくこと。洞察力と判断を行うことはAIにできない価値であり、それができる人材になる必要があります。私はそのために重要なのが「好奇心」と「聞く力」だと考えています。好奇心を持って素直に聞くと「この人はこの視点で見ているのか」と異なる部署、異なる立場の考え方や事情が見えてきます。

AIは人の表情を読んだり握手したりはできません。皆さんにはフィジカルの世界で、デジタルデータだけでは処理できない情報を持って、AIにできない仕事をしてほしいですね。

廣澤 最後に、若手の皆さんへのエールをお願いします。

島川 ぜひ大事にしてほしいことを5つお伝えします。まず、とにかく汗をかくこと。35歳までにやったことは血肉になります。例えば私は30歳まで営業や企画を担当していましたが、それがマーケティングの考え方のベースになっています。

2つ目は、失敗を恐れないこと。小さい失敗は許されます。皆さんの世代であれば、どんどん失敗してでもトライするほうが良いです。

3つ目は、自己多様性を持つこと。会社全体で多様性を担保することも大切ですが、自分の中に多様性を持つことで、メタ的に自分を見られるようになります。

4つ目は、学び続けること。私たちを取り巻く環境がスピーディに変化する中、これは言うまでもなく重要です。

そして最後に、社会や未来のために行動すること。自分のためだけでなく、社会にどういう影響を与えられるかを考えること。キャリアを重ねていくと業界の“勝ちパターン”を覚えてしまって飽きがきますが、いかに社会に良い影響を与えるかを考え続ければ、飽きはきません。

廣澤 特に失敗は若いうちのほうが許されますからね。島川さんからは、ブランド・事業の話から経営の話まで、多様な観点でお話しいただきました。ありがとうございました。

メルマガ登録

メルマガ登録