ネプラス・ユー2025レポート #04

400社超支援のマーケター・西口一希氏が伝授する「事業の成長可能性を見通す顧客理解」【ネプラス・ユー2025レポート前編】

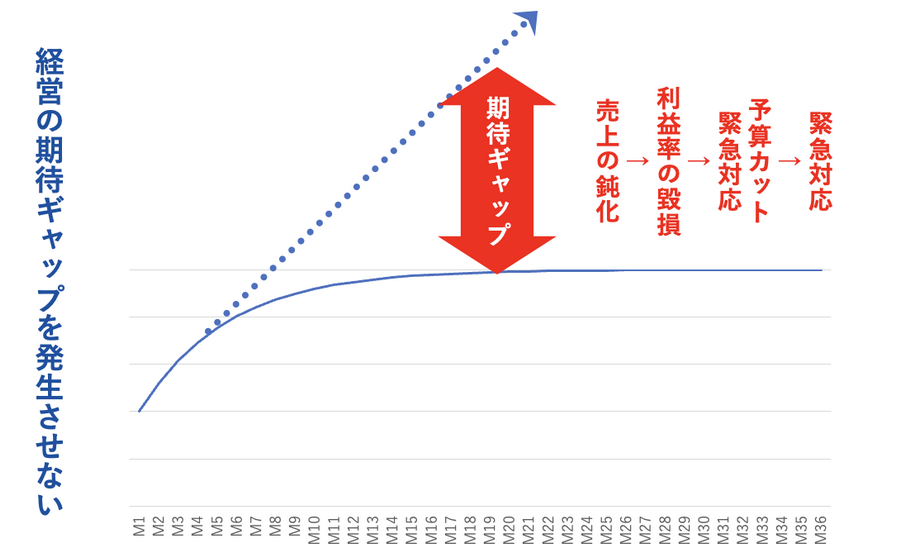

期待ギャップにどう備えるか

西口 次に、「期待値の罠」という考え方があります。新商品を出したり、マーケティング投資をしたりと何か新しいことをした時は、うまくいけば右肩上がりで事業が成長し、組織は盛り上がります。ところが、必ずどこかで売上が鈍化して右肩上がりではなくなり、「期待ギャップ」が起こるのです。私も何度も経験しました。

期待とのギャップが生じると、まずは緊急対応として新商品の投入やプロモーション、「2個買えばお得」といったキャンペーンなど、さまざまな施策を打ち出します。しかし、こうした対応は一時的な効果にとどまり、最終的には利益を圧迫して予算が削減されます。それでも改善が見込めない場合は、プロジェクトが放置されるか、あるいは仕切り直しを余儀なくされます。

期待ギャップがなぜ起こるのか。詳しく話すと長くなりますが、結論だけ言うと、リピートモデルのビジネスであれば、ロイヤルユーザーの継続率が100%なら右肩上がりで成長し続けます。あるいは、「一回売って終わり」のビジネスであれば、新規獲得を効率よく増やし続けることで、同様に右肩上がりの成長が可能です。しかし現実には継続率が100%のビジネスなどありませんし、ベースサイズ(顧客基盤)が大きくなるほど、成長率は必ず鈍化していきます。

つまり、最初にどんなにうまくいっていたとしても、「期待ギャップは必ず起こる」ということを前提とする必要があります。経営層を含めて、投資やマーケティングにおいては「来るべき期待ギャップに対してどう準備するか」を考えなくてはいけません。

廣澤 CAGR(年平均成長率)で右肩上がりに線を引く会社は多いですね。

花王 デジタル戦略部門

廣澤 祐 氏

2015年に新卒として花王へ入社し、広告宣伝部(現メディア企画部)にてデジタルマーケティングを3年経験したのち、化粧品ブランドのマーケティングに3年従事。2021年1月より新設されたDX部門にて社内のデジタル化を推進、2025年1月より現職。

【その他の経歴】

2020~2025年にわたり公益社団法人日本アドバタイザーズ協会デジタルマーケティング研究機構 U35 Project プロジェクトリーダーを務め、2023年にはU35 Creative & Communication Awardを立ち上げ。

2021年に一橋大学大学院 経営管理研究科(MBA)を修了したのち、現在は同大学院の博士後期課程に在籍しイノベーション・マネジメント / MOTの研究に従事。

その他、メディア連載やイベント協力などを務める。

廣澤 祐 氏

2015年に新卒として花王へ入社し、広告宣伝部(現メディア企画部)にてデジタルマーケティングを3年経験したのち、化粧品ブランドのマーケティングに3年従事。2021年1月より新設されたDX部門にて社内のデジタル化を推進、2025年1月より現職。

【その他の経歴】

2020~2025年にわたり公益社団法人日本アドバタイザーズ協会デジタルマーケティング研究機構 U35 Project プロジェクトリーダーを務め、2023年にはU35 Creative & Communication Awardを立ち上げ。

2021年に一橋大学大学院 経営管理研究科(MBA)を修了したのち、現在は同大学院の博士後期課程に在籍しイノベーション・マネジメント / MOTの研究に従事。

その他、メディア連載やイベント協力などを務める。

西口 私に相談をくださる企業も、継続率や離反率を十分に考慮せず、右肩上がりの成長を前提に計画を立てていることが少なくありません。初期段階で大成功したとしても、2代目、3代目のブランドマネージャーは期待ギャップをなんとか解消することを求められます。大きく業績が落ち込んだ後に持ち直せば「V字回復の立役者」になりますが、実際には元の水準に戻っただけで、再び同じように下降していくーーそんな構図が繰り返されるのです。

この表(下図)を見て、今、自社のビジネスがどの段階にあるのか、何に備えて何をしなければいけないのかを考えるだけでも、健全な売上・利益をどうつくっていくかを考えることにつながると思います。

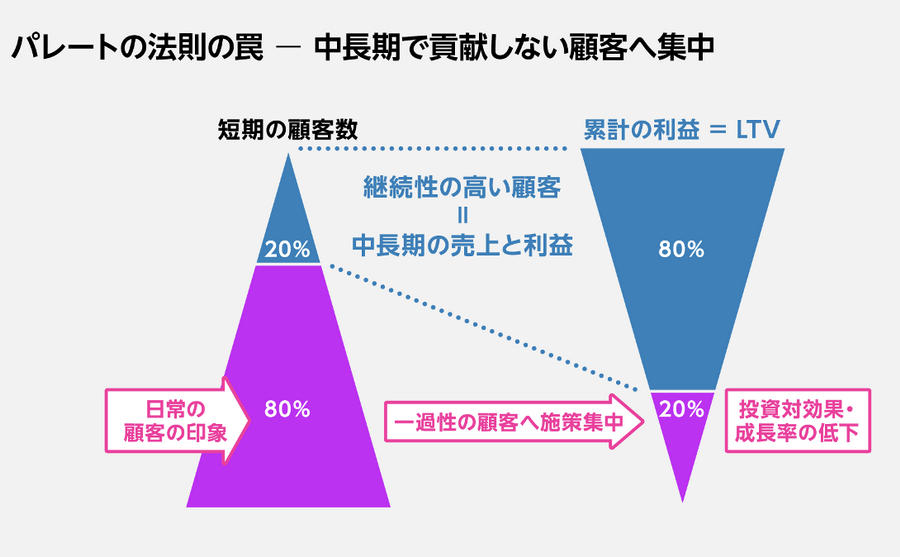

「パレートの法則」(売上の8割は上位2割の顧客によって支えられている)という考え方がありますよね。著名なマーケティング学者のバイロン・シャープ氏はこれを「誤り」と明言していますが、実際にはパレートの法則は多くのビジネスで成立しています。長期的な購買サイクルを複数回にわたって観察すると、リピートモデルのビジネスでは必ず、少数の顧客が利益の大部分を生み出しているのです。重要なのは、短期間な売上でなく、3年・5年といった長期のスパンで、営業利益ベースで見ることです。

なぜこれを強調しているかというと、「勝ちパターン」の発見につながるからです。皆さんのビジネスでもぜひ、全体の8割の利益を生み出している上位20%の顧客は誰なのか、反対に長期的に利益貢献につながらない8割は誰なのか、そして両者の間で商品構成や購買行動にどんな違いがあるのかを丁寧に分析してみてください。ほとんどの既存ビジネスはこの「ニッパチ(2:8)の法則」で成り立っています。もしその構造が見えていないのであれば、ビジネスが上手く機能していない可能性が高く、もう一度設計を見直す必要があるでしょう。

バイロン・シャープ氏を批判したいわけではありません。むしろ私自身、彼の大ファンです。彼が提唱する「エビデンスに基づくマーケティング」は非常に有益で、多くの企業や実務家に大きな影響を与えました。ただ、ひとつ問題を挙げるとすると、学者や私のようなコンサルタントは、企業の利益データにアクセスできないという点です。

そのため、大学教授や研究者が営業利益ベースでマーケティング検証した論文を、私は見たことがありません。一般的に分析に使われるのは、売上げシェアのデータです。しかし、売上やシェアが伸びても利益が出ないことはありますし、逆にそれらが横ばいでも利益が上がることもあります。ビジネスにおいて一番重要なものは、やはり利益なんです。

ところが現実には、マーケティング部門は利益指標に直接関わっていないケースが多いので、ここで経営層との大きなギャップが生まれます。だからこそ、先ほどお話した「期待ギャップ」が生じる背景のひとつも、利益へのインパクトをマーケティング担当者が十分に計算していないということがあります。

「利益に責任を持っていない」という方も多いと思いますが、PLやBS(貸借対照表)はすべてのビジネスパーソンが意識すべき基本的な視点です。仮の試算でも構わないので、営業利益ベースで自社のマーケティング活動との関係をぜひ見ていただければと思います。

メルマガ登録

メルマガ登録