ネプラス・ユー2025レポート #04

400社超支援のマーケター・西口一希氏が伝授する「事業の成長可能性を見通す顧客理解」【ネプラス・ユー2025レポート前編】

顧客別の利益管理で解像度が上がる

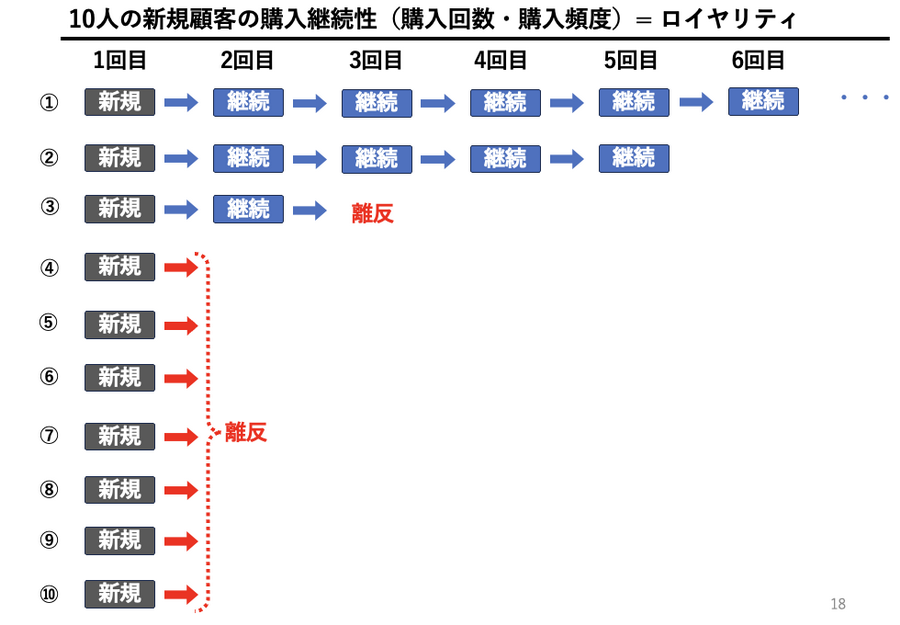

西口 購買サイクルについてもお話しすると、10人の新規顧客がいたとして、そのうち2回目以降も購入してくれるのは2~3人ぐらいです。どんなビジネスでも、長期的に見ると継続して残る顧客は全体の2割以下になるので、ここにも「パレートの法則」はしっかりと働いています。

ところが多くの企業では、KPIやKGIを設定する際に、10人の顧客の売上を一緒くたに評価しまいがちです。しかし、リピートしない顧客への投資やマーケティングコストは、長期的に見ればほとんど成果を生まない「ムダ打ち」になります。

一般的に、どの会社でも新規獲得にかける費用は高く、新規獲得とリピート維持にかける費用の比率は5:1、場合によっては20:1や40:1にまで開くケースもあります。すなわち、新規顧客の獲得は往々にして赤字で、2回目以降の購買から初めて利益が生まれる構造になっていることが多いのです。ですから、本来であれば、下図の④から⑩のように、リピートしない顧客には過剰な投資をしないほうがいいのです。

それを踏まえると、まず注目すべきは最初の1~2人目、よければ3人目ぐらいまでの顧客はどういう人なのか、どんな商品であれば継続的に購入してもらえる構造をつくれるのか、そこを見極めることです。この層に的を絞ってマーケティングを集中させることで、売上だけでなく利益も伸ばしていくことができます。一般的な財務会計では顧客を分けることなく期間別に縦軸で数値を見ることが多いと思いますが、これからの時代に必要なのは横軸、つまり顧客別に利益を可視化する「顧客別利益管理」の視点です。

この取り組みを実践している企業はまだ少ないですが、顧客別に利益を分析・管理して、どうして差が出ているのか、継続性によって利益がどう変わるのかを把握できるようになると、ビジネスの解像度が圧倒的に高まります。

冒頭の問いにあった「良い利益」というのは、この表で言う一番上の、継続的に売上があり、かつ累計利益に貢献する顧客との関係のことです。逆に1回や2回で終わる取引は「悪い売上」といえます。私自身も経験がありますが、短期的に売上を上げること自体はそれほど難しくありません。しかし、それでV字回復したように見えても、すぐまた谷がやってくる。それは、リピートしない顧客による「悪い売上」を積み上げているだけです。

V字回復したのにまた落ち込んでしまう。その理由が分からないとすれば、それは顧客別の利益構造を見ていない可能性が高いと思いますので、ぜひ検証してみていただきたいです。

廣澤 バイロン・シャープ氏と言えばフィジカルアベイラビリティ(購入しやすさ)とメンタルアベイラビリティ(想起しやすさ)の概念が有名ですね。この2つを最大化できれば売れるというのが、花王などが得意としてきたビジネスモデルです。しかし、コラボキャンペーンなどで一時的に売上が跳ね上がっても、その後が苦しくなるケースを業界全体で多く見てきました。あらためて考えると、リピートしない顧客が爆発的に増えてしまった結果なのかもしれませんね。

西口 そうですね。スタートアップなどを支援させていただいてよく見るのは、最初に「悪い売上」を積み上げているケースです。表面上はうまくいっているように見えるので、資金調達にも成功しますが、次に出す2品目、3品目は多くの場合、1品目よりも継続率が低い。それでも短期的には成長しているように見えるので、継続率の低い「悪い売上」がますます積み上がり、やがて成長が止まって一気に失速してしまいます。結果として、その後のリカバリーは非常に難しくなります。

廣澤 つまり、莫大な投資をして無理にフィジカルアベイラビリティを上げても、メンタルアベイラビリティが伴わなければ、後で「あれ?」ということになるんですね。(会場に向かって)すみません。なんだか暗い話になってしまいましたね。

西口 暗い話をしているつもりはなくて(笑)、答えはすでに皆さんの手の中にある、ということです。

※後編:西口一希氏が語る「AI時代を生き抜く未来予測と人間理解」【ネプラス・ユー2025レポート後編】に続く

- 他の連載記事:

-

ネプラス・ユー2025レポート の記事一覧

メルマガ登録

メルマガ登録