ネプラス・ユー2025レポート #05

マーケター・西口一希氏が語る「事業成長につながる顧客構成とAI時代のマーケターの役割」【ネプラス・ユー2025レポート後編】

事業成長に向けて未来を共創する「マーケティング万博」をテーマに、関西を中心としてトップマーケターが集結するカンファレンス「ネプラス・ユー2025」が7月16~17日、大阪市中央公会堂で開催された。

初日のオープニングキーノートでは「顧客構成の解像度で、事業の未来が見通せる」をテーマに、Wisdom Evolution Company 代表の西口一希氏が登壇した。AIやデータを活用した需要予測の精度向上が注目されている今、データの背後にある「顧客のリアルな姿」をどのように深く理解し、事業成長につなげるか。前編では事業の未来や可能性を見通すために、マーケティング担当者が営業利益ベースの視点を持つことや、「顧客別利益管理」の重要性が語られた。

後編はより具体的に、顧客解像度をあげて「良い利益」の積み増しにつなげていくための方策を解説する。そしてAI全盛時代をマーケターが生き抜き、新たな価値を生み出していくには…?花王デジタル戦略部門の廣澤祐氏がモデレーターを務めた注目セッションの後編。

初日のオープニングキーノートでは「顧客構成の解像度で、事業の未来が見通せる」をテーマに、Wisdom Evolution Company 代表の西口一希氏が登壇した。AIやデータを活用した需要予測の精度向上が注目されている今、データの背後にある「顧客のリアルな姿」をどのように深く理解し、事業成長につなげるか。前編では事業の未来や可能性を見通すために、マーケティング担当者が営業利益ベースの視点を持つことや、「顧客別利益管理」の重要性が語られた。

後編はより具体的に、顧客解像度をあげて「良い利益」の積み増しにつなげていくための方策を解説する。そしてAI全盛時代をマーケターが生き抜き、新たな価値を生み出していくには…?花王デジタル戦略部門の廣澤祐氏がモデレーターを務めた注目セッションの後編。

NPI(次回購買意向)で事業の未来を予測する

廣澤 健全な売上と利益の実現には、まずマーケティング担当者が営業利益を見るのが出発点になるわけですね。そこから解像度を上げていくために、具体的にどのようなアクションをとれば良いでしょうか?

西口 まず取り組むべきは、自社商品の市場における立ち位置を正しく把握することです。もし自社商品がシェア100%を取ったとしたら、顧客は何人になるでしょうか。そのうちロイヤルユーザーは? 離反した顧客は? 商品を知っているけれどまだ購入したことがない人、そしてそもそも商品を知らない人は何人いるでしょうか? こうした構造を可視化していくと、自社の現在地がはっきりと見えてきます。

実際にシェア100%の仮定で分析してみると、認知率が50%を超えているブランドは、じつは極めて少ないことが分かります。「うちの商品は認知率が高いのに、なかなかコンバージョンが上がらない」と言われることがありますが、調べてみると、じつは認知されていないケースが少なくありません。ですから、まずは「5segs(顧客ピラミッド)」を構造的に整理し、自社の顧客構造を可視化してみていただきたいです。

Wisdom Evolution Company

代表

西口 一希 氏

大阪大学経済学部卒業

P&Gマーケティング本部 マーケティングディレクター

ロート製薬 執行役員マーケティング本部長

ロクシタンジャポン代表取締役、社外取締役兼戦略顧問

スマートニュース執行役員マーケティング担当(日本・米国)

M-Force創業、後にマクロミルに売却

現在Strategy PartnersおよびWisdom Evolution Companyの代表

マーケティングの実務に役立つオリジナルのコンテンツを無料の登録制サイトWisdom -Betaにまとめている。

代表

西口 一希 氏

大阪大学経済学部卒業

P&Gマーケティング本部 マーケティングディレクター

ロート製薬 執行役員マーケティング本部長

ロクシタンジャポン代表取締役、社外取締役兼戦略顧問

スマートニュース執行役員マーケティング担当(日本・米国)

M-Force創業、後にマクロミルに売却

現在Strategy PartnersおよびWisdom Evolution Companyの代表

マーケティングの実務に役立つオリジナルのコンテンツを無料の登録制サイトWisdom -Betaにまとめている。

それから、今日特にお伝えしたいのは、「Next Purchase Intention(次回購買意向):NPI」という指標です。

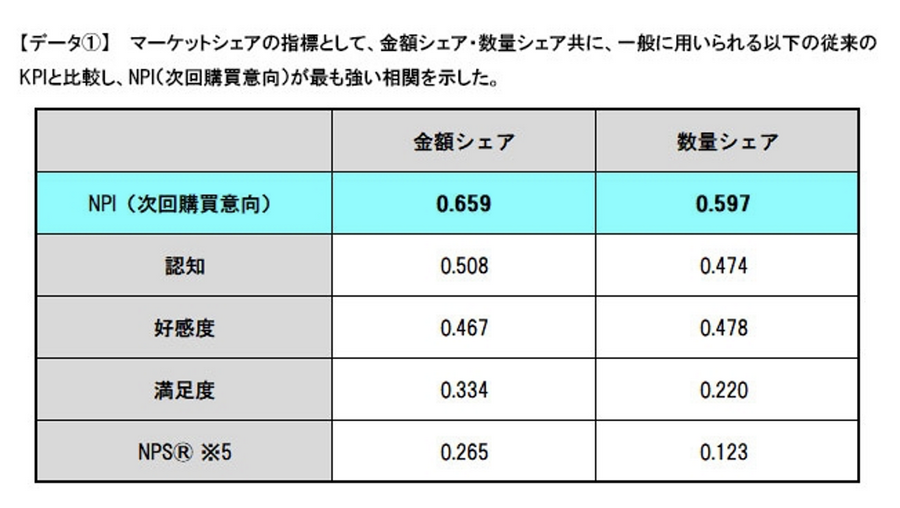

たとえばあるシャンプーブランドで、「次も買いたい」と考える人をNPIがある人、他を選ぶ人をNPIがない人と分類します。このNPIは、将来の売上や数量のシェアの変化と高い相関関係があることが分かっています。

マーケティングで必要なのは未来予測指標です。NPIの割合がどれだけ増えるかによって、今後の売上・利益の軌道を予測することができます。

これがないと、過去の実績や、KPI・KGIの延長線上でしかビジネスを描けませんが、将来の予測指標が出てくると、将来の成果を左右する要因を分析し、新たな打ち手を発見することが可能になります。

NPS(顧客推奨度)をNPIに切り替えるか、もしくは両方の指標を見ていただくといいと思います。

廣澤 NPIを使ってみようというマインドがあり、リサーチや仮説構築を重ねていても、思うような成果が出ない場合は何を見直すべきでしょうか?

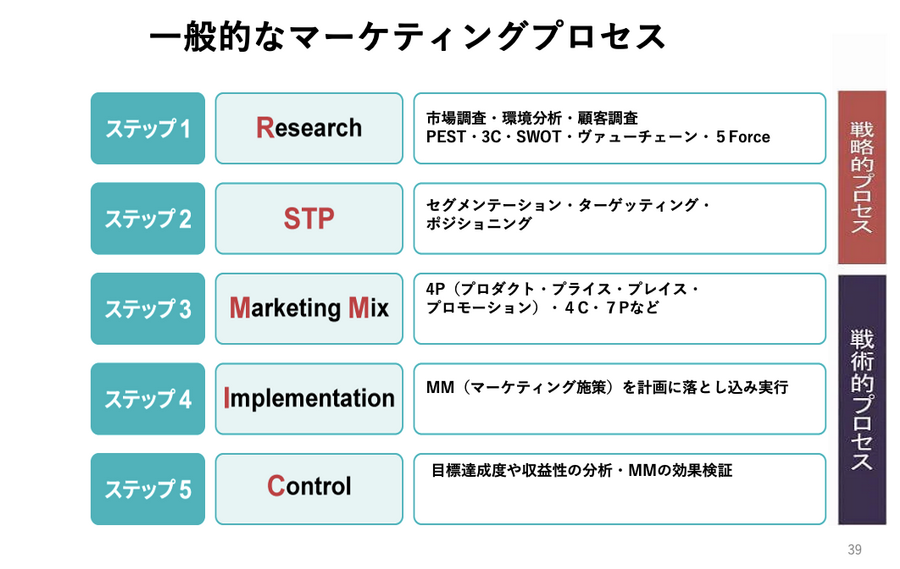

西口 多くの企業では、①リサーチ → ②STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング) → ③マーケティングミックス → ④計画と実行 → ⑤管理、という一連のプロセスを回していると思います。

しかし実際には、マーケティングの現場はステップ③・④の実行部分に忙殺されていて、ステップ①・②といった上流の戦略設計との連動が弱いという問題があります。そして、STPに近い部分を経営層が担っているけれど、マーケティングミックスのKPIとつながっていないことも多い。たとえば、売上目標や顧客満足度を重要指標としているのに、マーケティングの現場ではCTRやコンバージョン率といった短期指標が、実際に売上や満足度の向上につながっているか検証されていない。こうした分断があります。

さらに、リサーチ → STP → ミックス → 実行という流れが、一方向で終わってしまうケースも少なくありません。本来はSTPとマーケティングミックスは行ったり来たりしながら改善されるべきですが、リサーチとSTP以降が切り離されていて、実行して投資対効果が分かっても、ステップ①に戻らないことが多いです。そもそも市場環境や顧客の理解は正しかったのか? スマホ以前の「昭和のSTP」になっていないか?常に見直し続ける必要があります。企業は、短期・中期・長期という3つのPDCAループが存在すべきです。これらが循環的に運営されているかどうか、組織全体で見直しをしていただければと思います。

もうひとつ重要なのが、ポジショニングとプロモーションの混同です。ポジショニングは一般に、戦略というよりも訴求方法の観点から語られることが多く、「こういうお客さまにこんなふうに売っていきたい」というところで止まってしまうことが多いです。

たとえロイヤルユーザーであってもそこには複数のセグメントがあり、それぞれ重視する便益は異なります。複数のWHOとWHATの組み合わせをどれだけ解像度高く理解できるかによって、マーケティングの打ち手も、商品開発もまったく変わってきます。

廣澤 先ほどのループの話など、ちょっとドキッとした方もいるのではないでしょうか。このループを正していくには、ブランドマネージャーや事業部長がイニシアチブをとるのが理想的でしょうか?

花王 デジタル戦略部門

廣澤 祐 氏

2015年に新卒として花王へ入社し、広告宣伝部(現メディア企画部)にてデジタルマーケティングを3年経験したのち、化粧品ブランドのマーケティングに3年従事。2021年1月より新設されたDX部門にて社内のデジタル化を推進、2025年1月より現職。

【その他の経歴】

2020~2025年にわたり公益社団法人日本アドバタイザーズ協会デジタルマーケティング研究機構 U35 Project プロジェクトリーダーを務め、2023年にはU35 Creative & Communication Awardを立ち上げ。

2021年に一橋大学大学院 経営管理研究科(MBA)を修了したのち、現在は同大学院の博士後期課程に在籍しイノベーション・マネジメント / MOTの研究に従事。

その他、メディア連載やイベント協力などを務める。

廣澤 祐 氏

2015年に新卒として花王へ入社し、広告宣伝部(現メディア企画部)にてデジタルマーケティングを3年経験したのち、化粧品ブランドのマーケティングに3年従事。2021年1月より新設されたDX部門にて社内のデジタル化を推進、2025年1月より現職。

【その他の経歴】

2020~2025年にわたり公益社団法人日本アドバタイザーズ協会デジタルマーケティング研究機構 U35 Project プロジェクトリーダーを務め、2023年にはU35 Creative & Communication Awardを立ち上げ。

2021年に一橋大学大学院 経営管理研究科(MBA)を修了したのち、現在は同大学院の博士後期課程に在籍しイノベーション・マネジメント / MOTの研究に従事。

その他、メディア連載やイベント協力などを務める。

西口 それは企業によって答えが違うと思います。「マーケティング」という言葉の定義も多様ですから、世間一般に言われるような総合的なマーケティングを実践している企業はじつは少数です。

おすすめしたいのは、どういう立場であれ「長期・中期・短期の循環PDCAサイクル」を一度テーブルに乗せて、関係者間で対話することです。自分たちの活動に無駄はないか、KPIは本当に利益につながっているか、まず会話を始めるだけでも、事業・組織は確実に変わり始めるのではないかと思います。

メルマガ登録

メルマガ登録