クリエイティブ

「ACC賞を、マーケターの生存戦略に資する存在に」新旧審査委員長 特別対談【後編】

2025/08/20

あらゆる領域のクリエイティブを対象とした日本最大級のアワード「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS(ACC賞)」。なかでも「ブランデッド・コミュニケーション部門(BC部門)」は、2018年の設置以来、他のどの部門にも当てはまらない「その他」の幅広い作品の受け皿となってきた。

いわゆる「広告」の形をしていないものを含め、コミュニケーションのためのアイデアや技術が詰まっていればそれは「広告の拡張」であると定義し、プロモーション、アクティベーション、デジタル・ソーシャルなどの領域でブランドの価値を向上させた施策を広く募集している。

今年BC部門は、広告の可能性をさらに広げていくために、そしてACC賞という広告賞の価値をさらに高めていくために、部門内のカテゴリーのリニューアルを行った。カテゴリー再編に込めた意図・狙いとは? ACC賞がクリエイティブおよびマーケティング領域において果たすべき役割とは? BC部門の前審査委員長・尾上永晃氏と、現審査委員長・栗林和明氏の2人に話を聞いた。

いわゆる「広告」の形をしていないものを含め、コミュニケーションのためのアイデアや技術が詰まっていればそれは「広告の拡張」であると定義し、プロモーション、アクティベーション、デジタル・ソーシャルなどの領域でブランドの価値を向上させた施策を広く募集している。

今年BC部門は、広告の可能性をさらに広げていくために、そしてACC賞という広告賞の価値をさらに高めていくために、部門内のカテゴリーのリニューアルを行った。カテゴリー再編に込めた意図・狙いとは? ACC賞がクリエイティブおよびマーケティング領域において果たすべき役割とは? BC部門の前審査委員長・尾上永晃氏と、現審査委員長・栗林和明氏の2人に話を聞いた。

一見「広告」ではないものも、どんどん取り込んでいく

ー カテゴリーをリニューアルしたBC部門では、今後どのような作品を高く評価していきますか? また、どんな作品の応募が増えていってほしいですか?

<再掲>BC部門 カテゴリーリニューアルのBEFORE/AFTER

- 【BC部門 カテゴリー】BEFORE(~2024年)

▶︎Aカテゴリー : デジタル・エクスペリエンス

デジタルテクノロジーを活用した表現における卓越したデザインと優れたユーザーエクスペリエンス、クリエイティビティとクラフトマンシップを表彰する。

▶︎Bカテゴリー : プロモーション/アクティベーション

商品やサービスの購入や利用に対して、ターゲットの積極性を促すことができた、最も新しくて創造的なアイデアを表彰する。

▶︎Cカテゴリー : ソーシャル・インフルーエンス

ブランドのために創られた、ソーシャルメディアやデジタル上のコンテンツの優れたクリエイティビティや美しい設計、その拡散力を表彰する。

- 【BC部門 カテゴリー】AFTER(2025年~)

▶︎Aカテゴリー:プロモーション/アクティベーション

商品やサービスの購入や利用に対して、ターゲットの積極性を促すことができた最も新しくて創造的なアイデアを表彰する。

▶︎Bカテゴリー:ソーシャル・インフルーエンス

ブランドのために創られた、ソーシャルメディアやデジタル上のコンテンツの優れたクリエイティビティや美しい設計、拡散力、そしてコミュニケーションの質を表彰する。

▶︎Cカテゴリー:デジタル・ソーシャルクラフト【NEW】

デジタルテクノロジーを活用したり、現在のソーシャルメディア環境を活かした卓越したデザイン、ユーザーエクスペリエンス、クラフトマンシップを表彰する。

栗林 「憧れられる仕事」が増えて欲しいです。憧れにも色々ありますが、たとえばマクドナルドの「ティロリミックス」は、スター性がある仕事だなと思っていて。僕自身が広告界を目指すきっかけになったような広告の、延長線上にあるものだと感じるんです。

日本マクドナルド「ティロリミックス|Ado×YOASOBI×星街すいせい」

ティロリミックスとは、マックフライポテトが揚がる際に鳴る「ティロリ」音と人気アーティストの楽曲をリミックスするプロジェクトのこと。

また、「こんな仕事もあるのか」という意外な仕事や、一見「広告」の姿はしていないけれど世の中を確実に動かしたアイデアが、コミュニケーションの側面で評価されて、多くの人から憧れられるようになってほしいですね。

たとえば、「北海道ボールパーク Fビレッジ」(2024年 BC部門Bカテゴリーゴールド、マーケティング・エフェクティブネス部門シルバー、クリエイティブイノベーション部門ブロンズ)や「The Breakfast Hotel」(2023年 BC部門Bカテゴリーシルバー、マーケティング・エフェクティブネス部門グランプリ)。マーケティング業界では知られた取り組みかもしれませんが、僕はACC賞で初めて知り、こういう仕事は素晴らしいなと思いました。

あと、ACC賞に出品されたわけではないのですが、福岡県香春町で生まれた「ご当地トレーディングカード」はすごい。地域でボランティア活動をする実在の「おじさん」が印刷されていて、それぞれの特技を武器にして対戦ゲームで遊べるそうです。子どもたちから人気を博し、他の街にも広がりを見せていると聞いています。もはや、新しい地域活性施策ですよね。

栗林 和明 氏

CHOCOLATE

チーフコンテンツオフィサー

CHOCOLATE Inc.のチーフコンテンツオフィサー/クリエイティブディレクター。

映像企画を中心として、空間演出、商品開発、統合コミュニケーション設計を担う。

【受賞歴】

Ad Age「40 under 40」、ACCグランプリ、JAAA CREATOR OF THE YEARメダリスト、Cannes Lionsゴールド、国際短編映画祭SSFF&ASIA部門大賞ほか、Spikes Asia、文化庁メディア芸術祭、ACC、釜山国際広告賞、など

【審査委員歴】

ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS、YouTube Works Awards Japan

【主な作品・お仕事】

映画『KILLTUBE』開発中、映画『14歳の栞』企画プロデュース、映画『MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』宣伝、サントリー「GEKIAWA THE STRONG」「️スパークリングパーク」、「6秒商店」、lyrical school「スマホジャックMV」、「相鉄レコードプロジェクト」、Vlog映画「もう限界。無理。逃げ出したい。」、「#とろねこチャレンジ」、「クリープハイプのすべ展」など

CHOCOLATE

チーフコンテンツオフィサー

CHOCOLATE Inc.のチーフコンテンツオフィサー/クリエイティブディレクター。

映像企画を中心として、空間演出、商品開発、統合コミュニケーション設計を担う。

【受賞歴】

Ad Age「40 under 40」、ACCグランプリ、JAAA CREATOR OF THE YEARメダリスト、Cannes Lionsゴールド、国際短編映画祭SSFF&ASIA部門大賞ほか、Spikes Asia、文化庁メディア芸術祭、ACC、釜山国際広告賞、など

【審査委員歴】

ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS、YouTube Works Awards Japan

【主な作品・お仕事】

映画『KILLTUBE』開発中、映画『14歳の栞』企画プロデュース、映画『MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』宣伝、サントリー「GEKIAWA THE STRONG」「️スパークリングパーク」、「6秒商店」、lyrical school「スマホジャックMV」、「相鉄レコードプロジェクト」、Vlog映画「もう限界。無理。逃げ出したい。」、「#とろねこチャレンジ」、「クリープハイプのすべ展」など

ー ティロリミックスは「企業の『音』の資産を活用する」、ご当地トレーディングカードは「身近な人をコンテンツ化してエンタテインメントに昇華する」。このように、他の人が真似したくなるような新しい“型”を示す作品が増えるといいということでしょうか?

栗林 そういう「型」や「誰もが使える知恵」が広がるきっかけをつくれたらいいなと思うと同時に、「そういうのだけじゃないよね」とも思っています。「THE FIRST TAKE」のように簡単には真似できない、とにかくすごいものも評価していきたいんです。

尾上 表現は真似できないけれど、マインドは真似できそうなものもありますよね。たとえば、2023年にプロモーション/アクティベーションでグランプリを受賞した「TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇」とか。

TAROMANは、岡本太郎の展覧会のプロモーションのためにつくられたキャラクターです。それが特番になり、映画にもなるなんて、夢がありすぎる。常識や思い込みを捨てて、「こんなこともできるんじゃないか」と発想を広げるマインドは真似できるかもしれません。そういう作品も集まるといいですね。

特にこの2-3年、たとえば「コテンラジオ」から応募があるなど、いわゆる「広告界」とは別のところにいる人が応募して、受賞を喜んでくださっている様子を見ることが増えてきました。「ACC賞を獲ることは喜ばしいことだ」という一般認知が、じわじわと広がってきているようで嬉しく思っています。

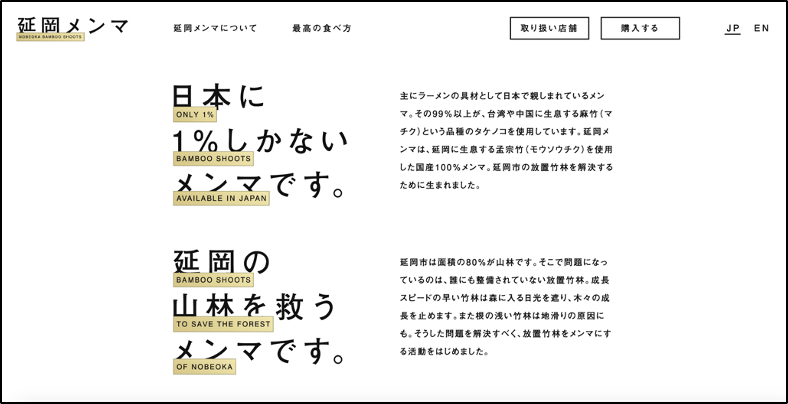

2024年にプロモーション/アクティベーションでブロンズを受賞した「延岡メンマ」のような事例は、知られていないだけで世の中にたくさんあると思います。こういう仕事も、BC部門で評価していけるといいと思います。

面積の80%が山林である宮崎県延岡市の放置竹林の問題を解決するために商品化された、ピリ辛な味わいのメンマです。この事例に象徴されるように、BC部門の「デジタル・ソーシャルクラフト」「ソーシャルインフルーエンス」のソーシャルには、「ソーシャルメディア」だけではなく「社会的意義」の意味も含まれるかもしれないなと感じています。社会的に意義があることを広めたり、クラフトにこだわった深い体験を届けたりする取り組みも、BC部門が取り込むべき対象なんじゃないかと。

中小企業、地域企業、自治体など、これまで広告界の中心的プレイヤーではなかった主体も、積極的に巻き込んでいけるといいなと考えています。

多視点・多文脈で評価されることに意義がある

ー ACC賞 BC部門ならではの立ち位置について、大事にしていきたいことはありますか?

栗林 僕の中のBC部門の役割は、「どこよりも新しくて面白いものが集まる」部門であり、「広告の定義を拡張していく」部門です。

尾上 なんでも入ってくる部門ですよね(笑)。長いことBC部門を見てきましたが、面白いものがどんどん増えている印象です。「どこに応募するか迷ったら、投げ込む場所」として定着してきていると思います。

ACC賞のBC部門ほど、異なる複数のカテゴリーが溶け合った部門はありません。異なる専門性を持った審査員がそれぞれの視点から一つの作品を吟味・評価する、ある意味で一番厳しい部門でもあると思います。その厳しいフィルタを通って勝ち抜いた作品は、どれも普遍的・本質的な強さがあるものばかり。この審査過程は、国内外のさまざまな広告賞と比べてもユニークなのではないかと思います。

尾上 永晃 氏

電通 FC室

プランナー・クリエイティブディレクター

なんでもありで臨機応変なコミュニケーション設計を得意としている。最近の主な仕事は「もしも東京の真ん中に、山があったら。」「ピノTV みんなでピノゲー」「カップニャードル」「藤原竜也CookDo」「#667通のラブレター」「サンクチュアリ-聖域-:ジャイアント猿桜像」など。ACC BC部門審査委員長、アドフェストデジタル部門審査委員長や「コピー年鑑2022」編集長も務めた。東大にてゼミ「企画の研究所」を主宰。同期の村田俊平とポッドキャスト「どう?」もやっている。最近は、オーディオに突然ハマってずっとアンプのことを考えている。パワーアンプはアンプジラ2000です。

電通 FC室

プランナー・クリエイティブディレクター

なんでもありで臨機応変なコミュニケーション設計を得意としている。最近の主な仕事は「もしも東京の真ん中に、山があったら。」「ピノTV みんなでピノゲー」「カップニャードル」「藤原竜也CookDo」「#667通のラブレター」「サンクチュアリ-聖域-:ジャイアント猿桜像」など。ACC BC部門審査委員長、アドフェストデジタル部門審査委員長や「コピー年鑑2022」編集長も務めた。東大にてゼミ「企画の研究所」を主宰。同期の村田俊平とポッドキャスト「どう?」もやっている。最近は、オーディオに突然ハマってずっとアンプのことを考えている。パワーアンプはアンプジラ2000です。

栗林 「多視点・多文脈で評価されること」に意味がありますよね。あらゆる市場が飽和していて、多くの商品・サービスが生まれては消えていく現代の社会において、いかに多文脈で価値を持つかは施策の強度に直結します。たとえば僕はもともとソーシャルメディアを駆使した広告・コンテンツをたくさんつくってきましたが、そればかりやっていると、いいね数や再生回数といった指標に視野が狭まって、それ以外の価値基準を取り入れるのが難しくなりがちです。そうした中で広告賞に応募すると、普段とは異なる視点を還元してもらえると感じました。

今年の審査では、いかに応募者全員にそうした視点を還元できるかにチャレンジしたいと思っています。たとえば、審査員の発言をAIで処理して、「今年、PR的な観点で評価された仕事は何?」と聞いたら一覧表示できたり、「自分が手掛けたこの仕事には、審査員からどんなコメントが寄せられた?」と聞いたら教えてもらえたり。多視点・多文脈で評価されるBC部門の良さを拡張する仕組みをつくれないかな?とあれこれ考えています。

ー 広告は、広告賞ではなく、実務の成果でこそ評価されるべきとの声がよく聞かれます。クリエイターにとって、広告賞に応募することの意味をどう考えますか?

尾上 前提として、BC部門で受賞する作品は、どれも実務上でしっかり成果を出している仕事ばかりです。審査員を務めるのが実務家ばかりということもあって、「このリザルト(結果)は本当か?」と厳しく追求されます。

ビジネスの結果さえ出していれば広告賞はいらない。ビジネスで結果を出していないのに賞を獲っている。そんなふうに揶揄する声もよく聞かれますが、BC部門に関してはそんなことはない。「結果も出したし、賞も獲りましたけど何か?」というのが、歴代のBC部門の受賞作品です。

栗林 その上で広告賞の意義を考えると、より多視点で評価・フィードバックされることで、自分の中に新しい「視点」をインストールできるということではないかと思います。

高く評価された時はもちろん、思うような評価が得られなかった場合にも意味があります。具体的に何が足りなかったのか?は明らかにならないことも多いですが、少なくとも「足りていない」という事実は明確になり、受賞作品を見ることで「何が良しとされるのか?」の解像度が高まります。そしてそれが、もっといいものをつくってやろうという駆動力になるんです。

尾上 自分の中に「賞」という視点を持つのも、大事なことだと思います。日々の業務に向き合う中で、「この表現をこうしたほうが、ビジネスの結果を出した上で、賞でも評価されるような質の高いものになるかもしれない」ということに、ふと気づけるようになるんです。頭の中に“複数のクリエイティブディレクターを飼う”という感じですね。自分の仕事の強度を上げるための試金石にもなるので、賞に応募したり、賞を研究したりすることは大いに意味があると思います。

メルマガ登録

メルマガ登録