新着ニュース

電通 Dentsu Lab Tokyo 田中直基氏「クリエイティブとの掛け合わせで、企業の技術・事業はスケールする」 CEATEC2025登壇レポート&独自インタビュー

東京2020パラリンピック開会式や大阪・関西万博の水上ショーを手がけたことでも知られる電通 Dentsu Lab Tokyo(以下DLT)のエグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター田中直基氏が10月17日、千葉県の幕張メッセでデジタルイノベーションの総合展「CEATEC2025」に登壇し、「なぜ今、企業の研究開発にクリエイティブが必要なのか?」をテーマに講演した。

情報流通・テクノロジーの進化に伴い、企業の技術力や商品・サービス・メッセージの届け方も従来のようなマス広告に限らず、多様になっている。日本を代表するクリエイターとして活躍する田中氏、そして電通の中のR&D部門として広告にとどまらない斬新な手法で企業や社会の課題解決を目指すDLTは、どのように人の心を動かすイノベーションや革新的な表現を生み出しているのか。

アジェンダノートでは本講演の取材とともに、田中氏への個別インタビューを実施。人の心を動かす方法論とともに、事業会社のマーケターが自社の持つ技術や製品・サービスをより事業成長や課題解決に結びつけるためのヒントを探った。

情報流通・テクノロジーの進化に伴い、企業の技術力や商品・サービス・メッセージの届け方も従来のようなマス広告に限らず、多様になっている。日本を代表するクリエイターとして活躍する田中氏、そして電通の中のR&D部門として広告にとどまらない斬新な手法で企業や社会の課題解決を目指すDLTは、どのように人の心を動かすイノベーションや革新的な表現を生み出しているのか。

アジェンダノートでは本講演の取材とともに、田中氏への個別インタビューを実施。人の心を動かす方法論とともに、事業会社のマーケターが自社の持つ技術や製品・サービスをより事業成長や課題解決に結びつけるためのヒントを探った。

技術に物語を乗せ、人の心を動かす

冒頭、ハイテンポな音楽とともにDLTの手がけたプロジェクトが次々と動画で紹介された後、田中氏は日本の伝統技術である「金継ぎ」が施された器の静止画を示し、次のように語った。「壊れたお皿やボウルを繋ぐ時、金の粉を混ぜることで、ある種の不規則・不完全な金の動きが生まれ、美しさや安らぎがもたらされます。その結果、400年たった今も金継ぎの技術は続き、外国人にも好まれています。

課題を解決するとき、ただ成し遂げるだけでなく、楽しい・面白い・美しいといった価値があると、そのソリューションはずっと続き、よりスケールすると思います。僕たちはそれをただのソリューションではなく、『PLAYFUL SOLUTION』と呼んでいます」

電通 Dentsu Lab Tokyo コピーライター/エグゼクティブ・クリエイティブディレクター

田中 直基 氏

コピー、映像、テクノロジー、コンテンツ開発など、課題に適した手段でニュートラルに企画することを得意とする。受賞歴にCannes Lions、D&AD、ADFEST、Spikes Asia、ACC賞、TCC新人賞、グッドデザイン賞など多数。

田中 直基 氏

コピー、映像、テクノロジー、コンテンツ開発など、課題に適した手段でニュートラルに企画することを得意とする。受賞歴にCannes Lions、D&AD、ADFEST、Spikes Asia、ACC賞、TCC新人賞、グッドデザイン賞など多数。

そんなPLAYFUL SOLUTIONの実例として紹介されたプロジェクトの中には、田中氏が個人のクリエイティブプランナーとして参加した東京2020パラリンピックの選手入場のシーンもあった。「ただでさえコロナ禍で選手は落ち込んでいるのに、誰もいない無観客の競技場を歩くって、どういう気持ちなのか。すべての瞬間で、選手たちが自分たちの国を思い出せるような仕組みにしたかったんです」

パラリンピックというイベントの性質上、時間や予算などの制約が厳しい中、田中氏らが導き出したソリューションは「国ごとに異なる風の映像表現」。国旗をイメージした風のような映像を会場に投影するだけでなく、背後で流れる国歌のデータをあてがうことで、国ごとの個性を反映した「風」を生み出したのだ。無観客という逆境を逆手にとり、テクノロジーに国歌というメッセージや表現を乗せたことで、より選手の心情に寄り添った演出になった。

田中氏によると、パラリンピックのプロジェクトへの参加は「世界にはまだ使われていないすごい才能、クリエイティビティがたくさんある」という気づきにつながった。「僕らがインターフェースをつくることができたら、彼らはもっと力を発揮できるし、社会はもっといい力を手に入れられると仮説を立てたんです」

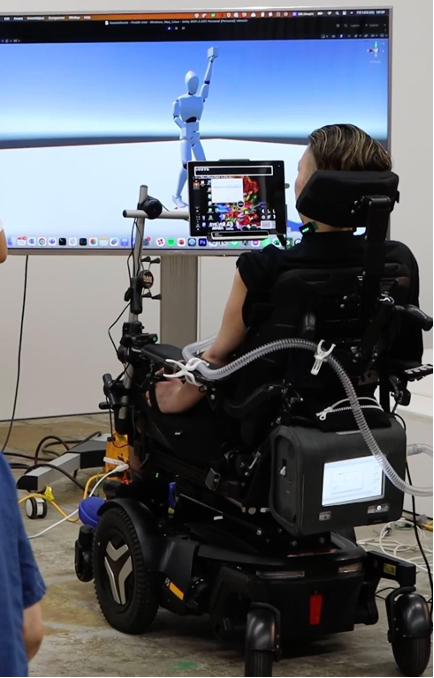

その仮説を実証したプロジェクトとして続いて紹介されたのが、小さな筋活動によって生み出される電流「筋電」を活用するNTTの研究と、身体が動かないALS共生者の挑戦を掛け合わせた「Project Humanity」。ALSの男性に生体情報を読み取る筋電センサーを装着し、微細な筋電データを読み取ってアバター操作情報に変換することで、DJでもある男性が自らの意志でデジタル上で動けるライブパフォーマンスが可能になった。

パフォーマンスは国際的なイベントで公開され、研究の周知に絶大な効果があった。田中氏は「スケールした先にはALSに限らず、世界中のあらゆる人のインターフェースになり得る」と、テクノロジーに人の思いやクリエイティビティを掛け合わせることの意義を語った。

出典:Dentsu Lab Tokyo運営事務局2023年8月25日リリース

会場の笑いを誘ったのが、DLTの前身組織である電通CDC時代に手がけた「マツコロイド」。大阪大学の石黒浩教授のアンドロイド技術を世に広めるというミッションに対し、「いつも一番いい結果だけを想像する」と語る田中氏は、「日本で一番喋りの上手い人が、自分のアンドロイドと喋ったら面白いのでは」と発想。タレントのマツコ・デラックスさんのアンドロイドをつくったところ、メディアで数多く取り上げられたほか、イベントやプロモーションに引っ張りだこになった。世界最大の広告祭カンヌライオンズでは「プロモ&アクティベーション部門」のブロンズを受賞。研究の周知という枠を超えて、ビジネス上の大きな可能性を示した。

10年以上前の事例だが、著名人のアンドロイドが本人に代わって活動する光景は、生成AIが発達した現代を予見するプロジェクトだったと言えそうだ。また、優れた技術や事業、製品・サービスがある場合、広告は必ずしも必要でなく、デモンストレーションなどの「見せ方」ひとつで自走・拡散していくことを示した好例とも捉えられる。

壇上では田中氏に続き、DLTのクリエイティブ・テクノロジストの村上晋太郎氏、コミュニケーション・プランナーの後藤萌氏がそれぞれ「データに命を吹き込む」「技術が最も輝く場所を見つける」をテーマにスピーチ。一見すると無機質な記号の羅列に思えるデータも、たとえばサウンド表現を掛け合わせることで、より人の心に訴えかける説得力を持つことができる。また、具体的な形に落とし込みにくい基礎研究やテクノロジーでも、丁寧なストーリーテリングやクリエイティブと掛け合わせることで、理解されやすく、国外にも波及しやすい表現や体験になることを、さまざまな事例とともに示した。

(左から)村上晋太郎氏、後藤萌氏、田中直基氏

もちろん、斬新すぎる表現には炎上などのリスクもある。質疑ではクライアント企業側の不安を懸念する質問も寄せられた。DLTはクライアントの希望するターゲットに合わせ、生成AIによって効率化したデモンストレーションですり合わせを繰り返し、結果としてクライアントも納得する遊び心あふれるソリューションに導いた経緯を明かした。

田中氏は「テクノロジーはクリエイティビティと出会う必要がある」と総括。地球にただ一人残され、宇宙を眺めて出会いを待っているディズニーキャラクターのロボット「ウォーリー」を、日本企業が持つ優れた技術力や事業、製品・サービスになぞらえ、「いい物語(クリエイティブやストーリーテリング)と出会うことで、誰かの未来を変えたり、世界がちょっと良くなったりと、技術や製品をスケールさせていくお手伝いをしたい」と締め括った。

メルマガ登録

メルマガ登録