マーケティングは、どこまで人間を理解できるのか #28

「人間の嗅覚はオワコンではない」共感覚比喩によるコミュニケーションを考える

2024/07/30

嗅覚を修飾するには

話を日本語に戻すと、英語と同様に、やはり嗅覚をダイレクトに表す語彙は極めて限られています。そのため、冒頭で述べた通り、発生源を名指しする(たとえば、樽の香り)以外だと、他の感覚の表現を流用する共感覚比喩という方略が頻繁に使われます。

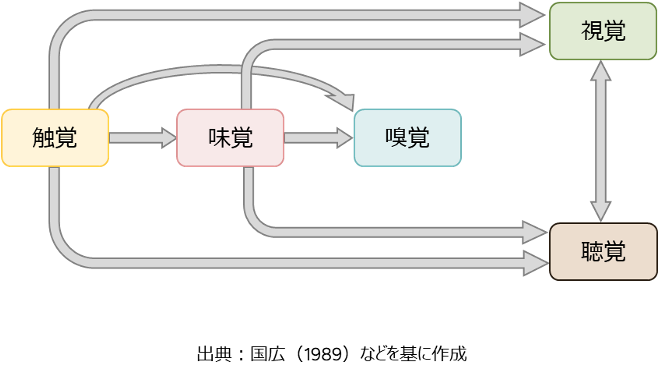

たとえば、明るい声(視覚⇒聴覚)、やわらかい色(触覚⇒視覚)、甘い香り(味覚⇒嗅覚)などの例のように、さまざまな組み合わせで、もともとの感覚モダリティを越えて修飾することが可能です。

そこに何か法則性のようなものはあるのでしょうか。20世紀の研究では、言語に関わらず一方向にだけ流用できるという主張が広くなされてきました(一方向仮説)(Williams, 1976; 国広, 1989)。上の図のような方向性が、主な例として挙げられます。「触覚⇒嗅覚」(例:刺すような香り)はあっても、「嗅覚⇒触覚」や「味覚⇒触覚」は無いのではないか、というわけです。

でもこれ、その後に、どんどん反例も出されています。なかでも「視覚⇒味覚」と「視覚⇒嗅覚」は、反例が多いようです(酒井, 2008)。たしかに、「ふくよかな香り」(視覚⇒嗅覚)、「濁りのないクリアな味」(視覚⇒味覚)などが自分でも思いつきました。

関連して調べた資料の中で、示唆に富んでいると感じたのは、『美味しんぼ』全51巻の共感覚比喩をすべて調べたら、逆向きの矢印で味や香りを表現しているものが多々あった、という報告です(森, 1995)。強く心を打つような、印象的な表現というのは、少し筋を外したところから生まれてくることも多いのかもしれませんね。

美味しんぼのレベルまでは達しないにしても、少し気にしておきたいなと思うのは、いわゆる「死んだ比喩」(dead metaphor)という概念です。もともと隠喩だったのに、あまりに使い古されて常套語句となり、比喩だとすら思われないようなもの。たとえば、「イスの脚」とか「台風の目」などがよく例に挙げられます。もちろんそれが適した場面ならいいのですが、ここぞという印象に残したい大事なところで「死んだ比喩」は避けたいものです。

そんなときに、上記の図の矢印の通ってないところとか、これまで流用の履歴があまりないものの組み合わせなどから検討してみるのも一案かと思います。小鳥がさえずるような優しい香り、など・・・。イマイチですか?すいません。

メルマガ登録

メルマガ登録