カンヌライオンズ2025

カンヌは「最適解」ではなく「新しい選択肢」のショーケース【博報堂 谷脇太郎氏】

今年の受賞作品の傾向は?公式セッションで中心的に議論されていたテーマ・トピックは?事業会社やブランド、マーケターにとっての気づき・学びは?ーーアジェンダノートでは、カンヌライオンズ2025を様々な切り口で、さまざまな関係者と振り返っていく。

今回の執筆者は、今年Design Lions(インダストリークラフト部門)の審査員を務めた、博報堂のコピーライター・谷脇太郎(たにわき・たろう)氏。

新しい仕組みや構造、価値観や行動習慣などを生み出す、いわゆる「広義のデザイン」を評価するデザイン部門。昨今のカンヌライオンズ全体の傾向でもあるが、同部門も例に漏れず、アイデアの鮮やかさよりも、アイデアを実現した結果生み出されたインパクトが重視されたという。

受賞作品はいずれも「何かを再定義する」ことに挑戦した取り組みばかり。それらを振り返りながら、クリエイターだけでなくマーケターの仕事にも役立つ3つのキーワードと、カンヌライオンズの存在意義について考察する。

今回の執筆者は、今年Design Lions(インダストリークラフト部門)の審査員を務めた、博報堂のコピーライター・谷脇太郎(たにわき・たろう)氏。

新しい仕組みや構造、価値観や行動習慣などを生み出す、いわゆる「広義のデザイン」を評価するデザイン部門。昨今のカンヌライオンズ全体の傾向でもあるが、同部門も例に漏れず、アイデアの鮮やかさよりも、アイデアを実現した結果生み出されたインパクトが重視されたという。

受賞作品はいずれも「何かを再定義する」ことに挑戦した取り組みばかり。それらを振り返りながら、クリエイターだけでなくマーケターの仕事にも役立つ3つのキーワードと、カンヌライオンズの存在意義について考察する。

ライオンは、誰のためのもの?

カンヌに着いて、審査初日の朝。カンヌライオンズの会長であるフィリップ・トーマスさんが審査会場にふらっと現れて、審査員たちに向けて短いスピーチをしてくれました。

「君たちが今から決める約35のライオンは、カンヌを訪れている4,000人のCMOたちへのギフトだと思ってほしい。ライオンは、最新のマーケティング手法のシンボルであり、CMOたちがクリエイティビティへの投資判断をする材料になるんだ」

この言葉にこそ、カンヌが世界一の広告賞であり続ける理由、そしてマーケティングに携わるすべての人がウォッチすべきイベントである理由が詰まっていると感じます。

審査会場はさながら美術館のようでした

改めまして、今年カンヌライオンズ デザイン部門の審査員をさせていただいた、博報堂のコピーライターの谷脇太郎です。本記事では、審査会場で交わされた議論の内容などを紐解きながら、カンヌの存在意義について、私なりに考えたことをご紹介します。

谷脇 太郎 氏

株式会社博報堂

コピーライター

1991年愛媛県生まれの元お笑い芸人。アメリカ育ちの元パティシエ。ドイツ勤務を経て現職。複雑すぎる経歴に反して、一言で表せるようなシンプルな企画が好きです。これまで500以上の国際賞を受賞しており、2024年度D&AD世界コピーライターランキングでは第1位に。2025年度カンヌライオンズDESIGN部門審査員。

株式会社博報堂

コピーライター

1991年愛媛県生まれの元お笑い芸人。アメリカ育ちの元パティシエ。ドイツ勤務を経て現職。複雑すぎる経歴に反して、一言で表せるようなシンプルな企画が好きです。これまで500以上の国際賞を受賞しており、2024年度D&AD世界コピーライターランキングでは第1位に。2025年度カンヌライオンズDESIGN部門審査員。

デザイン部門のクライテリア:発想より実装を評価

私が審査を担当したのは、デザイン部門。美しいデザインを評価する部門だと勘違いされがちですが、それだけではありません。見ているのはあくまでも「広義」のデザイン。新しい仕組みや構造をデザインしたり、新しい価値観や行動習慣をデザインした仕事が評価されるカテゴリーで、もはや「設計部門」と言ったほうが適切な気がします。

近年はプロダクトデザインやサービスデザイン、体験デザインといったサブカテゴリーが追加され続けており、とても幅広い領域の仕事がエントリーされています。概念的なレイヤーのデザインワークも多く、今年は10名の審査員のうち2名がコピーライターでした。

一緒に食べると仲良くなりますね

審査基準はシンプルで、「Meaningful change with design」があるかどうか。デザインの力で「本質的な変化」をもたらした仕事が評価されます。つまり、「よく思いついたなぁ!」というアイデアの鮮やかさだけでは不十分。アイデアを実現した結果生み出されたリアルインパクトを重視して審査をしていきました。

カンヌ事務局が公式に発表しているデザイン部門の審査基準は Idea:40% / Execution:40% / Result:20%。要するに発想への評価が4割、実装への評価が6割だということ。カンヌにエントリーされている時点で、ほぼどの企画も発想は素晴らしいということもあり、審査会場では実装の規模感やインパクトの大きさが常に議論されていました。

審査中はタブレットを使って投票していきます

象徴的な3つの受賞作

それではここから、今年のデザイン部門を象徴するような受賞作を3つご紹介します。

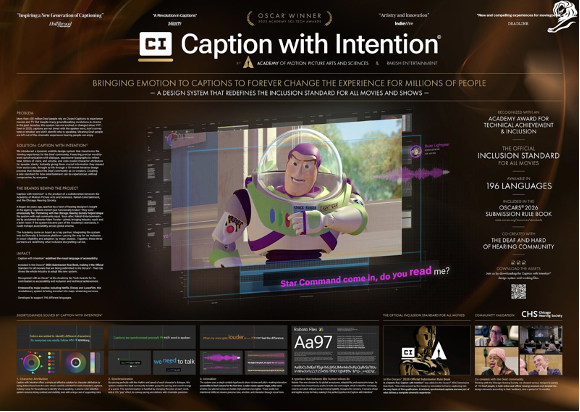

①グランプリ Chicago Hearing Societyほか「Caption with Intention」

今年、デザイン部門のグランプリを受賞したのは、「Caption with Intention」。通常の字幕は、映像内の話者が話し始めた瞬間に、1行程度の文章がシンプルな黒字/白字で表示されていきます。でもこれでは、耳が聞こえない人にとっては大量の情報が抜け落ちてしまう。どんな声量で、どんなトーンで、誰が話しているのか。自信を持ってスラスラと話しているのか、はたまた緊張でつっかえ気味で話しているのか……こういった情報を判別できるようにするべく、「新しい字幕」をつくり上げた、という仕事です。

発話タイミングに合わせて文字が強調されたり、声が大きいときは文字のサイズを大きくしてみたり、話者によって字の色を変えてみたりと、映像の音声データを精緻に解析することで、耳が聞こえない人も映像を100%楽しめるようになる新しいデザインシステムが開発されました。日本の方には、バラエティ番組のカラフルなテロップや、発話タイミングにぴったり合ったカラオケの歌詞表示のようなもの、と表現するのがわかりやすいかもしれません。

すごいのが、その実装スケール。2026年のアカデミー賞の公式ルールに採用され、すべてのエントリー作品はこのCaption with Intentionを搭載することが義務づけられました。またNetflixやDisney+といった映像ストリーミングサービスでも使用されることがすでに決まっており、映像業界の新たな標準装備になる可能性が見えたことが、グランプリに選出された最大の理由です。

発想自体はシンプルなアイデアだと思います。字幕をつくり変えて情報を付加するアイデアは、これまでも世界中で数多く開発されてきました。ただ、何一つとしてスケールしなかった。今回この仕事がキャズムを超えたのは、AIの力も駆使した半自動のデザインシステムで導入を容易にしたのと、何よりアカデミー賞という映像業界の王様と最初に握ることができたから。どのルートを辿れば最大スケールで実装できるのか?と考えることは、アイデアを考えるのと同じか、それ以上にクリエイティブな作業なのだと実感します。

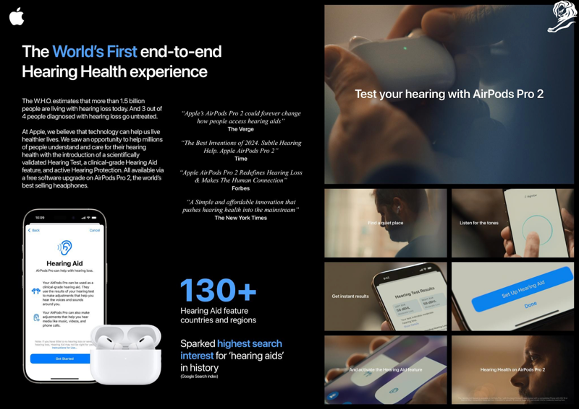

②ゴールド Apple「AirPods Pro 2」

続いて、ゴールドを受賞したAppleのAirPods Pro 2のご紹介です。日本に住んでいると、毎年の健康診断で聴力検査をするのは当たり前ですよね。でもこれは、グローバルで見るとレアケース。アメリカでは約8割が過去5年間聴力検査を受けておらず、気づかないうちに耳が遠くなっている人が増加していました。とはいえ、何をするにもお金がかかるアメリカで、「検査に行ってね!」と伝えても誰も動いてくれないわけで……。

それなら、検査に行かずに自分のデバイスで検査ができるようにしよう!という鮮やかな発想の転換で、「iPhone経由で聴力検査がいつでもできるイヤホン」としてつくられたのがAirpods Pro 2です。さらに、耳が遠いとわかったら補聴器が必要になりますが、買いに行くのもこれまたお金がかかるし、何より補聴器を付けることに心理的な抵抗がある人も少なくない。それなら、イヤホンがそのまま補聴器になればいい!ということで、ノイズキャンセリング機能+集音機能でノーマルな補聴器並みの機能を実現してしまいました。

極めて合理的な2つの発想が、非常に高いレベルのクラフトで成立している、プロダクトデザインの可能性を広げる傑作です。

③シルバー Philips「Fixables」

3つ目は、家電メーカー Philipsのプロジェクトです。家電といえば、故障したら新しいものに買い替える人がほとんどですが、実は一部のパーツだけ取り替えれば元通りになることもあります。でも、そのパーツだけ購入することはできない。それならば、3Dプリンターで各々出力してもらえばいい!ということで、Philipsは様々な家電のパーツの3Dデータを無料で一般公開しました。ユーザーたちは自由にデータをダウンロードして、自宅や近所のシェアオフィスなどの3Dプリンターで出力し、買い直さずに家電を使い続けられるようになった、というわけです。

メーカーからすれば、新品を買い直してもらったほうが売上が伸びますが、短期的な売上を犠牲にしてでもユーザーフレンドリーな取り組みを行うことでブランドのファンを増やし、長期的な売上増につなげていく。単なる1プロジェクトの設計を超えた、ブランドのファンダムの再設計ともいえる仕事だと思いました。

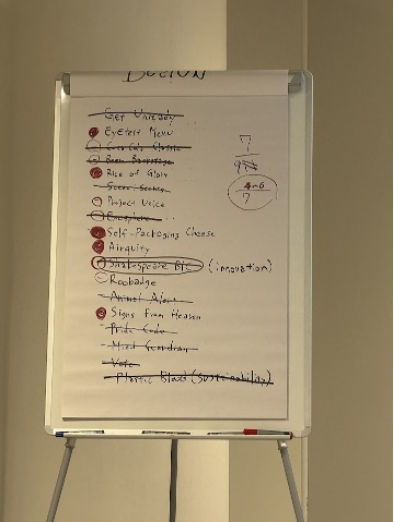

かなりアナログに審査は進みます

メルマガ登録

メルマガ登録