【質問】

ブランドマネジメントやマーケティングマネジメントの文化を導入する際、「利益の確立のため」以外に、組織に認識させておいた方がいい課題は、何がありますか?

そもそも文化とは何か

「ブランドマネジメントという文化」の導入についての質問をいただきました。単なるブランドマネジメント制の導入についてよりも、一歩踏み込んだ回答をすべきだろうと思います。文化というのは、とても大きな言葉ですから、まずはこの「文化」について個人的な解釈を始めに示しておきたいと思います。

手元の資料をながめると、文化とは「振る舞いを促す行動規範」と解釈できそうです。私がブランドマネジメント制を導入する際に文化として意識しているのは、何を「善し」とし、何を「悪し」とするかを決めておくことです。人々の社会生活の規範を法によらずに示すという意味では、組織文化は善悪判断の根拠になる「道徳」に近いかもしれません。

であるならば、「ブランドマネジメントの文化」とは、すなわち「ブランドマネジメントを実現するのに相応しい善悪の判断基準」を導入することと理解して議論を進めましょう。

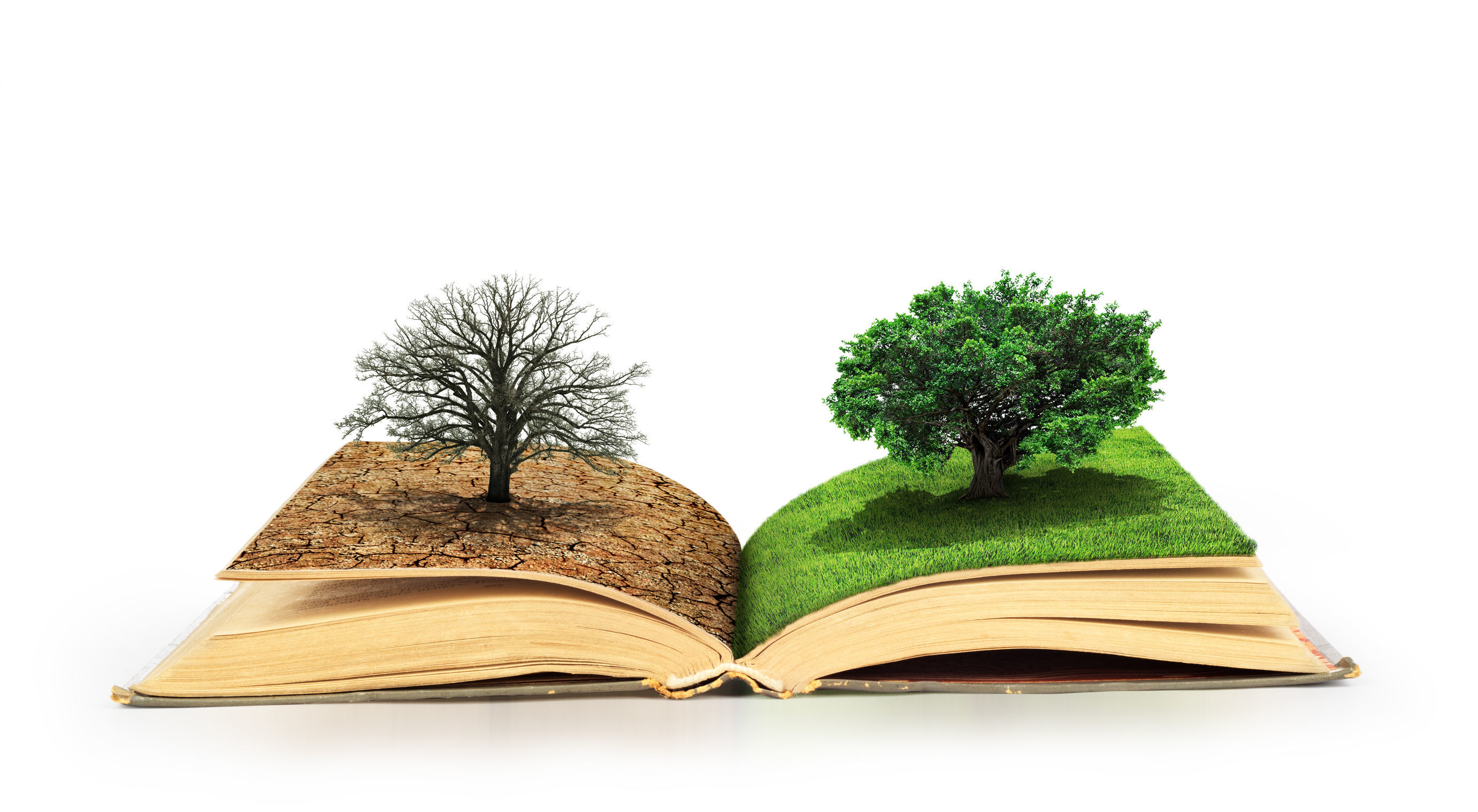

細胞の一つひとつが入れ替わっても、ひとりの人間が同一性を維持できるように、メンバーの一人ひとりが入れ替わっても組織の同一性を維持するためには、ヒトの体のDNAのように機能する仕組みが必要です。文化は、その仕組みのひとつでしょう。

まずは、利益責任を持つ

よく言われることですが、「利益責任を持つ」のは、ブランドマネジメントの文化を確立する際にはとても大事です。「責任を持つ」というプロフェッショナリズムの原点を明確にすることに加えて、成功したかどうか端的にわかるということも重要です。

よしんば売上が残念なことになっていても、費用を管理することで利益だけは守るという自由度が担保されます。これは「オートノミー(自主性)」を促すのに好適で、利益責任を持つことが「自分で何とかできる気概と能力」を持たせることにつながります。

同時に、オートノミーを確立しておくことは、行動心理学の名著『幸せをつかむ戦略』で富永朋信さんが説かれているように、幸せにつながる重要な要素でもあります。

気概と能力という二つの概念が出てきたので、もう少し議論を進めましょう。

メルマガ登録

メルマガ登録