Creativity誌で「最も影響のある50人」、Forbes誌で「広告業界で最もクリエイティブな25人」に選ばれるなど、グローバルで活躍するクリエイティブ・ディレクターのレイ・イナモト氏。R/GA、AKQAといった世界的に注目されるエージェンシーで成果を出し続け、2016年にグローバル・イノベーション・ファーム I&COを立ち上げた。現在は、ニューヨークと東京、シンガポールの3都市を拠点に、グローバルで企業やブランドの変革をサポートしている。

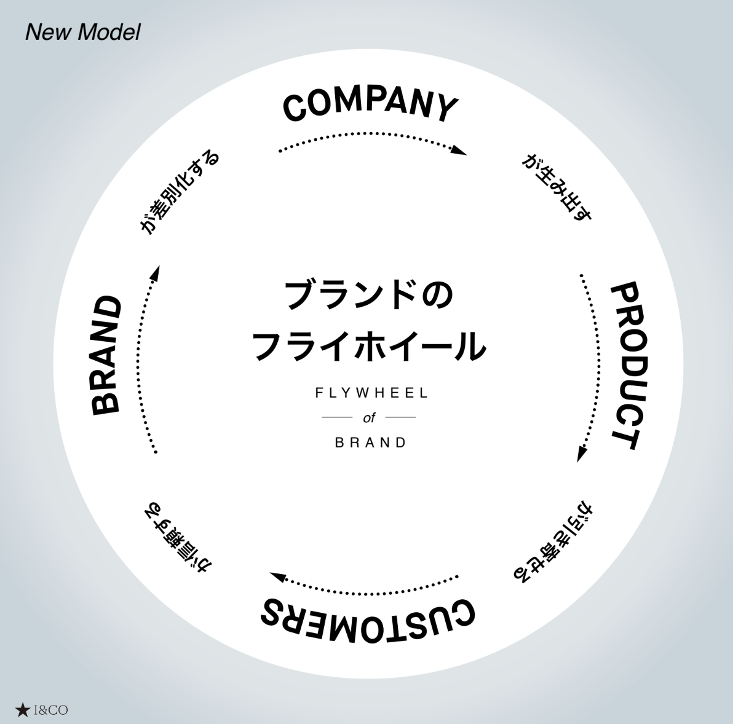

同氏は、消費者や企業を取り巻く環境が大きく変化している今の時代に適した、ブランド構築のための新たなフレームワークが必要だと考え、「ブランドのフライホイール」を提唱している。このフレームワークの背景にある考え方や、今マーケティングやブランド構築に求められている変化について、事例を交えて詳しく聞いた。

同氏は、消費者や企業を取り巻く環境が大きく変化している今の時代に適した、ブランド構築のための新たなフレームワークが必要だと考え、「ブランドのフライホイール」を提唱している。このフレームワークの背景にある考え方や、今マーケティングやブランド構築に求められている変化について、事例を交えて詳しく聞いた。

ファネル型からフライホイール型へ、マーケティングを変化させるべき理由

レイ・イナモト氏

I&CO

共同創業者

Creativity誌「世界の最も影響のある50人」、Forbes誌「世界広告業界最もクリエイティブな25人 」の1人に選ばれ、ニューヨークを拠点に世界で活躍するクリエイティブ・ディレクター。 東京都出身。スイスの高校に留学した後、アメリカのミシガン大学で美術とコンピューター・サイエンスを同時専攻し、好成績で卒業。1996年にタナカノリユキのもとで活動を開始。1997年からニューヨーク在住。 1999年よりアメリカの大手デジタル・エージェンシーR/GA に所属。その後2004年10月から2015年まで欧米大手デジタル・エージェンシーAKQAに所属し、ナイキ、アウディ、Xbox、グーグル等、世界を代表するブランドのデジタル戦略とクリエイティブを数多く手がける。 2010年に日本人として初めてカンヌ国際広告祭チタニウム・インテグレーテッド部門の審査員に抜擢され、2012年には「Advertising Hall of Achievement」(アメリカ広告業界40歳以下で業績をあげた人に与えられる栄誉)を受賞。2015年秋に独立を発表し、2016年にI&COを立ち上げる。2019年7月に東京オフィスを開設。

I&CO

共同創業者

Creativity誌「世界の最も影響のある50人」、Forbes誌「世界広告業界最もクリエイティブな25人 」の1人に選ばれ、ニューヨークを拠点に世界で活躍するクリエイティブ・ディレクター。 東京都出身。スイスの高校に留学した後、アメリカのミシガン大学で美術とコンピューター・サイエンスを同時専攻し、好成績で卒業。1996年にタナカノリユキのもとで活動を開始。1997年からニューヨーク在住。 1999年よりアメリカの大手デジタル・エージェンシーR/GA に所属。その後2004年10月から2015年まで欧米大手デジタル・エージェンシーAKQAに所属し、ナイキ、アウディ、Xbox、グーグル等、世界を代表するブランドのデジタル戦略とクリエイティブを数多く手がける。 2010年に日本人として初めてカンヌ国際広告祭チタニウム・インテグレーテッド部門の審査員に抜擢され、2012年には「Advertising Hall of Achievement」(アメリカ広告業界40歳以下で業績をあげた人に与えられる栄誉)を受賞。2015年秋に独立を発表し、2016年にI&COを立ち上げる。2019年7月に東京オフィスを開設。

—— 「ブランドのフライホイール」というフレームワークについて、説明してください。

ブランドのフライホイールとは、「プロダクトを起点とした連鎖反応型ブランド構築モデル」と呼んでいるフレームワークです。

これまでのマーケティング業界では「ファネル型」のマーケティングが一般的でした。ブランドの認知度を向上させ、興味を持ってもらい、検討してもらい、最終的に購入に至るという流れです。大きな入り口から段階的に顧客を引き寄せ、最終的に購入していただくというのが一般的なアプローチでした。

一方、フライホイール型は円形のモデルです。時計の文字盤で例えると、12時の位置に「企業」、3時に「プロダクト」、6時に「消費者」、9時に「ブランド」があります。まず、企業がプロダクトを生み出す。プロダクトが消費者を引き寄せ、消費者の信頼によってブランドが形成される。そして、ブランドによって企業が差別化され、新たなサイクルが回っていく。この円環が連鎖反応を起こすことで、持続的なブランド成長を目指すのが「連鎖反応型ブランド構築モデル」の考え方です。

ファネルが、まずブランドを構築してからプロダクトに興味を持ってもらうのに対して、フライホイール型はプロダクトに興味を持ってもらって、信頼を得ることでブランドが構築されていく点が一番の違いです。

—— なぜ今、このような考え方が必要だと考えたのでしょうか?

情報伝達技術が、変革の真っ只中にあるからです。歴史的に見れば、14~15世紀頃に活版印刷が発明され、書物というマスコミュニケーション媒体が誕生しました。19~20世紀頃になるとラジオが誕生して、音声によって情報を発信できるようになり、大統領がアメリカで行った演説が数百万人に伝達されました。1960年代にはテレビが登場し、ケネディ大統領がテレビを活用して演説を行い、アポロ11号の月面着陸が世界中に生中継されました。そして1990年頃にはインターネットが、その後にはモバイル、現在のAIまで、情報伝達技術の進化として捉えることができます。

コテンラジオの深井龍之介氏が提唱されていることですが、情報伝達技術の進化のたびに、“人間社会の思考OS”、つまり人が世の中の出来事を認知する仕組みがアップデートされます。ブランド構築やマーケティングは、人々に認知してもらうことが核心となりますから、技術が進化し思考OSがアップデートされるたびに、ブランド構築やマーケティングの方法も変化させる必要があるといえます。これが、ファネル型からフライホイール型への転換の背景です。

—— 消費者が自ら積極的に情報を収集し、商品・サービスの良し悪しを判断できるようになったことで、消費者と企業の間の情報格差がなくなり、企業からの一方的なコミュニケーションが効かなくなってきたことも背景にあると感じます。

おっしゃる通りです。それに加えて、消費者の力が非常に強くなりました。この10年間で、企業からの情報よりも個人間で得られる情報、つまり口コミのほうが信頼される傾向が強まっています。口コミによって商品が売れ、商品が信頼されることでブランドが形成されるというサイクルが加速しているのです。

ファネル型からフライホイール型への転換が必要だと強く感じたエピソードとして、最近とある自動車メーカーが行ったリブランディングがあります。そのメーカーは、これまで流線型のデザインを特徴とするクラシックカーのイメージが強かったのですが、そのイメージを変えることを目的にリブランディングを実施。ターゲットやロゴを変更し、その後、商品発表を行いました。

まずイメージを構築し、興味を持ってもらい、その後商品を購入してもらうという古典的な戦略を採用しているわけですが、現時点では評判は芳しくありません。「ブランドを構築してからプロダクトに興味を持ってもらう」というファネル型のマーケティングが上手く機能しなくなっていることを感じました。

消費者を引き寄せ、信頼を集めるプロダクトとは

—— フライホイール型のマーケティングの成功事例には、どのようなものがありますか?

ここ数年間で、フライホイール型のブランド構築が実現されていた象徴的な事例としては、ユニクロの「ラウンドミニショルダーバッグ」が挙げられます。おそらく20数年前の「フリース」の大ブームと同レベルで、2022年頃に世界中で大ヒットし、現在でも売れ続けている商品です。

このヒットは、ある学生のユーザーがTikTokで、「こんなにたくさんの荷物が入る」という約1分30秒の動画を投稿をしたことから始まりました。それがバズって、さまざまな人が連鎖反応的にプロダクトレビューを発信し始め、大きなブームになりました。

実はこのショルダーバッグが発売されたのは2020年のこと。発売当初からチラシやWebサイト、店舗販促など一通りのマーケティング施策を行っていましたが、当時はそれほど話題になっていませんでした。それが、あるユーザーがプロダクトの優れた点をピックアップしてくれたことで、多くのユーザーから信頼され、連鎖反応的に拡大し、ユニクロという企業・ブランドの「使い勝手の良い製品をリーズナブルな価格で提供する」という差異性をより一層強化することにつながりました。

これは、単にバイラル動画を制作すれば良いということではありません。プロダクトでコンシューマーを引き寄せ、信頼を得ることでブランドが形成されるーーこの順番、このサイクルが重要なのです。

より最近の事例として、OpenAIとDeepSeekの事例もご紹介しましょう。DeepSeekは、2025年1月に正式発表された、中国のスタートアップ企業 DeepSeekが開発したLLM(大規模言語モデル)です。発表されると一気に話題が広がり、1ヵ月ほどでAppStoreでのダウンロード数1位を獲得しました。当初のニュースでは、DeepSeekはChatGPTをはじめとする既存のLLMよりもはるかに少ない予算で開発されていると報じられました。アメリカのAI系スタートアップが数百億ドルを投資して開発しているのに、中国のスタートアップがなぜこれほど安価に開発できるのかと話題になったのです。

とはいえ、実際にいくら投資をしているかは分かりませんし、低予算というだけでAppStoreダウンロード数1位になることはないだろうと思い、実際に試してみました。すると、他のLLMとはインターフェースが微妙に異なっていることがわかったんです。

ChatGPTやClaude、Geminiなどは、入力欄があり、そこにプロンプトを入力する仕様になっています。DeepSeekにも同様の入力欄がありますが、違うのは回答の出力の仕方です。プロンプトを入力すると、回答に至るまでのAIの思考プロセスを文字として可視化した上で、回答するのです。

つまり、AIがプロンプトをどう受け取り、どんな手順でその回答を導き出したのかが可視化されるということ。ユーザーは回答に対する納得感を得やすいですし、回答の精度を上げるためのチューニングがしやすいというメリットもあります。このわかりやすいインターフェースがユーザーを引き寄せ、あそこまでヒットしたのだと思いました。

しかし、DeepSeekがリリースされた約2週間後にはOpenAIがChatGPTをアップデートし、類似機能を搭載しました。広告を打ち、プロモーション・PRを実施し、話題をつくって引き寄せようとするのではなく、プロダクト起点で顧客を引き寄せる。現代では、プロダクトが優れていれば、使用感など優れているポイントをユーザーが拡散してくれるという仕組みが成り立つのです。結果として、2~3週間後にはChatGPTが1位に返り咲きました。

—— これまではプロダクトを開発した後にバズや口コミを利用して話題化を図るのが一般的な手順でしたが、今はプロダクト自体にバズや口コミの仕掛けを組み込むことが重要なのですね。

その通りです。それを実践し続けている企業の一つがテスラです。テスラの広告をご覧になったことはあるでしょうか? おそらく、ありませんよね。自動車会社は広告に大規模な投資をするのが一般的ですが、テスラは広告にほとんど予算をかけていません。

その代わりテスラは、商品開発部門とマーケティング・PR部門が一体となっており、商品開発の段階でメディアや消費者に積極的に情報を公開しています。プロダクトに関する情報が世の中に拡散され、それにコンシューマーが引き寄せられて、ブランドがつくり上げられていく。ブランドのフライホイールの良い事例と言えるでしょう。

メルマガ登録

メルマガ登録