高市政権に必要なPR戦略

強硬路線による分断、対話力への懸念、メッセージの硬直化が、今後の広報上のリスクとなった。特に硬直化は、以下のように顕在化している。

<連立の不安定化>

政治資金問題への広報対応が公明党の不信を招き、10月10日の党首会談で連立離脱を通告された。高市氏は「大変残念」とコメントしたが、対話姿勢を示すメッセージ発信が不足し、関係修復の機会を逃した。

<党内軋轢>

麻生派を重用した人事を発表。派閥バランスへの配慮を示す広報が薄く、穏健派への説明が不十分だったため、党内の不満を可視化させるリスクを生んだ。

<国民の不満>

物価高への具体的対策の発信が遅れ、生活者目線のメッセージが不足。公明離脱後も国民への説明が乏しく、支持基盤の不安定化を招いた。

<国際的孤立>

靖国参拝など強硬姿勢の発信が公明党や近隣諸国への配慮を欠き、「対話より主張」の広報スタンスが批判を増幅させた。

<ワークライフバランスの反発>

就任会見の「ワークライフバランスという言葉を捨てます」発言が、若年層・女性層から「時代逆行」と批判された。SNSで炎上し、過労死遺族からも「発言の影響を考えていない」と指摘され、女性初総裁への期待を裏切る広報失敗となった。

これらのリスクは、硬派なブランドがもたらす強みと表裏一体でもある。高市総裁に求められるのは、一貫性を保ちつつ柔軟性を示す「関係の言葉」への転換だと私は考えている。特に広報戦略上では、政策を国民の共感を呼ぶ物語に変換し、SNSと現場の声を整合させることで、硬派な姿勢と幅広い支持の両立を目指すべきだろう。

物価高対策では「生活を守る具体策」をXで短い動画やインフォグラフィックで発信し、地方遊説では住民との対話を継続的にライブ配信することなど、マスメディアに頼らない発信強化も考えられる。

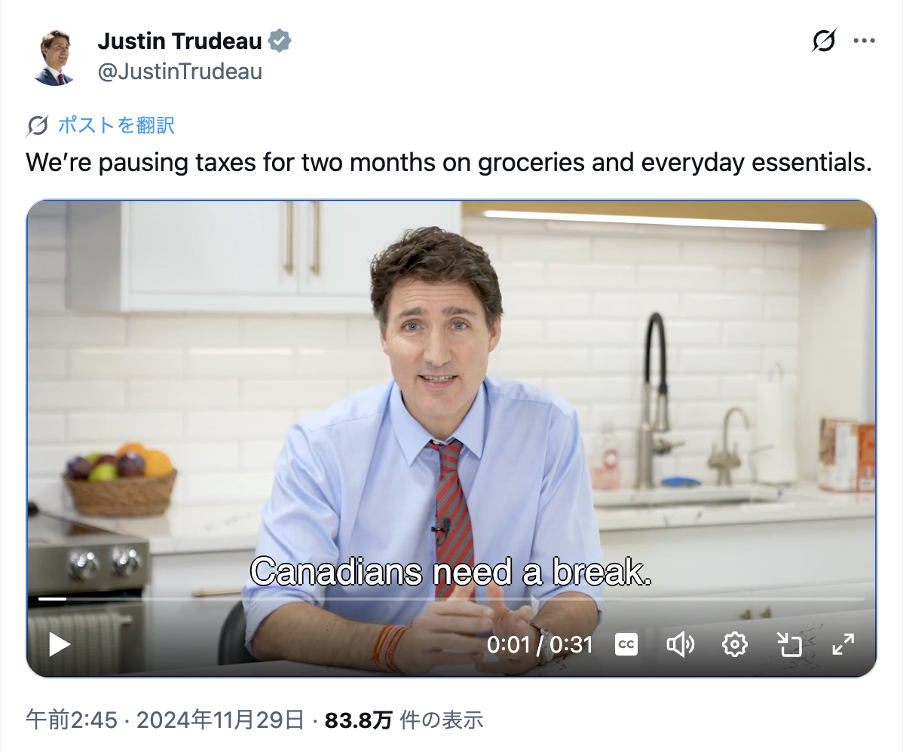

カナダのトルドー前首相はSNSで生活支援策の短い動画を発信し、国民との対話を強化して支持を回復した。米企業スターバックスも、インフォグラフィックで持続可能性を訴え、若年層の共感を得た。これらは高市氏が参考にできる事例だと考える。「国民の声を聞く高市」をテレビやYouTubeで可視化することで、信頼感を補強していく必要がある。

カナダのトルドー前首相が2024年11月29日に、FacebookやXに投稿した動画。高騰する物価を受け、家計支援として連邦物品サービス税(GST)と統一売上税(HST)を2ヵ月限定で免除する措置を発表した。Xの投稿はこちら。

カナダのトルドー前首相が2024年11月29日に、FacebookやXに投稿した動画。高騰する物価を受け、家計支援として連邦物品サービス税(GST)と統一売上税(HST)を2ヵ月限定で免除する措置を発表した。Xの投稿はこちら。公明党との関係修復では、政治資金改革への取り組みを丁寧に発信し、「対話を重視する姿勢」を広報で示すことも可能だ。党首会談の経緯説明や、連立協議の透明性を高めることが、特に中高年の女性層が抱く高市氏の強硬イメージを和らげることにつながるだろう。

広報戦略の普遍的教訓

2025年の自民党総裁選が示したのは、広報における「物語の設計力」と「信頼の構築力」だった。高市氏は靖国参拝や安全保障強化を一貫して訴え続け、「ぶれない信念」という物語を10年以上かけて醸成した。これとは対照的に、小泉氏のステマ騒動は、一瞬の不誠実さがいかに信頼を崩壊させるかを露呈した結果となった。

もっとも、こうした構図は、政治だけに限らない。企業ブランドの構築も同じ原理で動く。顧客との信頼関係は、言動の一致と長期的な一貫性によってしか築くことはできない。短期的な注目を狙った演出や、表層的なメッセージ発信は、むしろブランド価値を毀損するリスクさえ孕んでいる。

総裁選という政治の舞台が我々に教えてくれるのは、広報戦略の本質は「情報伝達」ではなく「信頼獲得」にあることだ。そのためには行動とメッセージの一致、批判への誠実な対応、さらに時間をかけた「物語の熟成」が欠かせないのだ。

- 1

- 2

メルマガ登録

メルマガ登録