「会社は誰のものか?」という問いから始める

「経営とはなにか?」を考える上で、最初に答えなければならない問いがあります。それは、「会社は誰のものか?」です。皆さんは、会社は誰のものだと思っているでしょうか。

「会社は誰のものか?」という問いは、企業経営の目的と責任を問うものであり、主に2つの考え方を中心に、長年にわたり議論が続いています。私自身も企業の役員として、長らくこの問いに向き合ってきました。

▶︎株主主権論(Shareholder Primacy)

法律上、会社は株主のものです。この株主主権論は「会社は株主のもの」であるという考え方で、英米型の資本主義において主流とされてきました。会社法上の「所有者」は、出資者である株主であり、会社を「モノ」として所有しています。そして、企業の究極的な目的は、株主価値の最大化(株価の上昇や配当の増加)であり、経営者(取締役)は、株主から会社運営を委託された代理人であり、株主の利益のために行動する義務(忠実義務)を負っています。「株主は、出資を通じて経済的なリスクを負っているため、そのリターンを優先すべきである」という背景が横たわっています。

一方で、注目すべき発表が2019年に米国でありました。米国の主要企業CEOで構成される団体、ビジネス・ラウンドテーブル(Business Roundtable:BRT)が2019年8月19日に発表した「New Purpose of Corporation」(企業の目的についての声明)は、従来の「株主至上主義」からの大きな転換を宣言したものです。BRTは日本の経団連(日本経済団体連合会)の米国版といったところでしょうか。

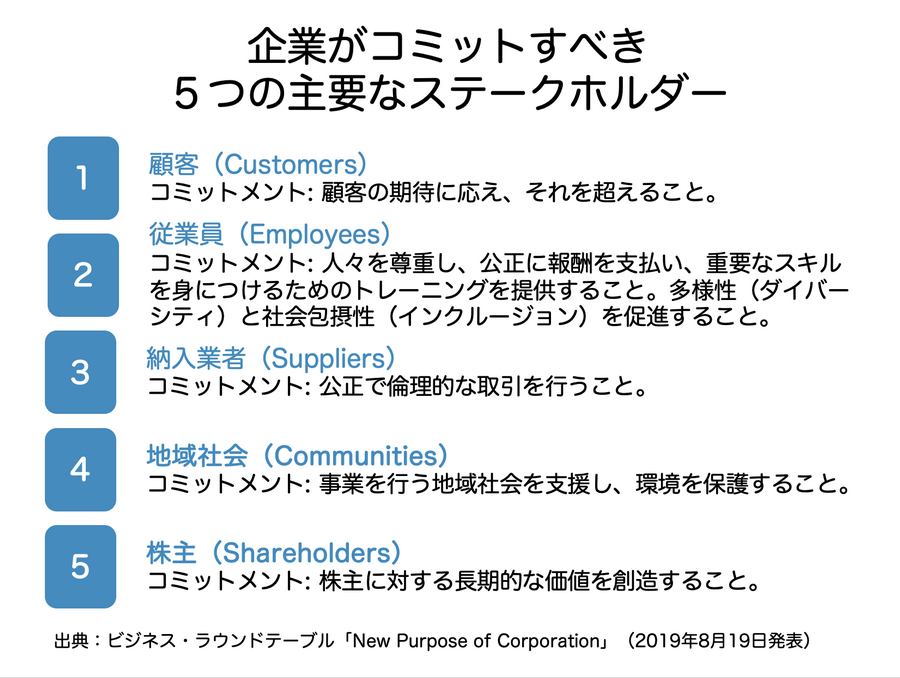

この声明の核心は、企業の目的は株主(Shareholder)の利益最大化だけでなく、企業を取り巻く多様なステークホルダー(利害関係者)すべてに価値を提供することであると再定義した点にあります。21世紀の資本市場における新しい企業の目的の要点としては、BRTがこの声明で定義した「企業がコミットすべき5つの主要なステークホルダー」と、それぞれに対するコミットメントに集約されています。

つまり、単に株主最優先ということではなく、経営者は会社を取り巻くすべてのステークホルダーを鑑みて企業経営をしなければならないということに変化する潮流が生まれました。

▶︎ステークホルダー主権論(Stakeholderism)

「ステークホルダー主権論」は「会社は特定の誰か一人のものではなく、すべての利害関係者(ステークホルダー)との共存によって成り立つ社会的な存在である」という考え方です。日本や大陸ヨーロッパ型の企業観で、伝統的に重視されてきました。私は、日本の資本主義を「瑞穂の国の資本主義」と定義していました。

会社は、株主だけでなく、従業員、顧客、取引先、地域社会、債権者など、すべての利害関係者との協力関係(共創の場)によって成り立っていて、企業の目的は、持続的な成長を通じて、これらのステークホルダー全体の利益と経済成長を向上させることになります。

よって経営者は、株主だけでなく幅広いステークホルダーの利益に配慮し、長期的な企業価値向上を目指すことが求められてきました。企業が社会の公器としての役割を果たし、短期的な株主利益の追求が長期的な企業価値や社会の持続可能性を損なうことへの反省から、近年、重要性が高まっているのではないでしょうか。

「公器」といえば、日本企業の中で特にオムロン社を思い出します。オムロンの「公器」とは、創業者が「企業は社会の公器である」という考えのもと、1959年に制定された社憲「われわれの働きで、われわれの生活を向上し、よりよい社会をつくりましょう」に込めた基本理念になっています。これは、企業の事業活動を通じて社会貢献を目指すという、オムロングループの創業以来のDNAとして引き継がれているようです。 同社のCSR(企業の社会的責任)の考え方の中核にもなっており、社会と共存共栄しながら持続的に発展することを目指す経営姿勢として実践されています。

▶︎現代のコーポレート・ガバナンスにおけるバランス

近年、グローバルで「会社は誰のものか?」という議論は再燃しており、米国の事例のように、多くの国や企業でステークホルダー重視の潮流が強まっています。例えば日本でも、企業が持続的な成長を達成するためには、株主だけでなく、従業員や取引先といった多様なステークホルダーとの適切な協働が必要であるという考えがコーポレートガバナンス・コードの改訂に盛り込まれました。

ESG:環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)やSDGsといった観点から、企業は短期的な財務成果だけでなく、社会や環境への影響を考慮した社会的責任を果たすことが強く求められています。

結論として、法的な所有権は株主にあるものの、現代の経営においては「企業は株主を含むすべてのステークホルダーに対する責任を負う社会的公器である」という考え方が、持続可能な企業価値向上のために主流となりつつあるように感じています。

経営者は「株主主権」と「ステークホルダー主権」という「両極の経営」を意識する必要があると思っています。また、「会社は誰のものか?」という問いに関する議論は、買収防衛策や経営戦略を考える上で、「経営の本質」に関わる課題にもなっていると言えるでしょう。

メルマガ登録

メルマガ登録