人間中心アプローチは他領域に応用できる

里見 実際に、人事領域の仕事にマーケティングはどう役立っているのでしょうか。

秋田 企業価値と人的資本に関して経済産業省が公表した「人材版伊藤レポート」がありますが、今、世の中では人的資本こそが企業価値を左右すると言われます。昔は未来が過去の延長線上にあり、トップダウンの指示系統で組織が回ったのですが、今は思ってもみない業界から攻めてきたり、そもそものゲームのルールが大きく変わったりということがいくらでもあり、トップには見えないことも多くあります。では、誰がそうした状況を一番見ているかというと、それぞれの現場の人です。つまり、その人たちが感じたことをどんどん声にできる組織であることや、主体的、自律的に考えて行動できる人を確保して育成することが重要になります。

しかし昨今では、4月に企業に入った社員の半数以上が、入社直後に転職サイトに登録したと言われているように、企業はかつてのようには人材を囲い込めておらず、お互いに選び、選ばれる関係になっています。昔の人事は人材を管理するスタンスだったと思いますが、今は社員と本気で対話して寄り添って、支援することができなければ、会社として選んでもらえません。しかも「熱意ある社員」がどれだけいるかというと、国際比較で日本は最下位クラスです。社員がハッピーでなければカスタマーエクスペリエンス以前の問題です。顧客体験ばかりでなくエンプロイーエクスペリエンスがとても重要になっています。そんな中、マーケターが日頃取り組んでいる人間中心のアプローチというのが、人事の領域でも必要になっているわけです。

私が人事領域に来て思ったのは、カスタマージャーニーとエンプロイージャーニーはそっくりだということ。「まずは商品を知って関心を持ち、トライアルを経て購入」というカスタマージャーニーは、「会社を知って興味を持ち、インターンや面接などの体験を経て入社」というエンプロイージャーニーと酷似しています。入社してもらったら、人事はロジカルなアプローチだけでなく、クリエイティブな発想も駆使して社員の心に火を付ける。エンゲージメントを深め、結果としてリファラル採用などで新たな人材獲得にも協力してもらう。定量や定性のデータをしっかりと活用して、敬意をもってインサイトを深堀りし、コミュニケーションをとり、浸透を図っていく。マーケティングも人事も、理解すべき対象は人間であり、相通じるところがあると思っています。

里見 マーケターの「人中心のアプローチ」は非常に応用範囲が広いのですね。とはいえ、失礼かもしれませんが、秋田さんは「スーパーウーマン」に見えてしまうこともあると思っていて、少しでも自分たちがそうなるには、どうしたらいいでしょうか。まずは秋田さんのキャリアを振り返って、重要だと思うポイントを教えていただけますか。

秋田 私のキャリアは決して順風満帆ではなく、事業部門が閉鎖されたり、夫の海外転勤で退職を余儀なくされたりと、いろいろなことがありました。そうしたキャリアを振り返って、大事だったと思うのは2つのことです。

ひとつは、変化に対応すること。英語では「Adaptability」と呼ぶと思いますが、それを大切にすることです。新しい職を見つけたら、自分をそこに適応させて、さらに私だからできることは何かを考えてやってきました。それが自分らしく働くことにも繋がったと感じています。

もうひとつは、成果に結びつくかどうか分からなくても、好奇心の赴くままに何かをやってみること。私はあまり英語ができない状態で留学し、本当に「来なきゃよかった」と思うくらい苦労しました。また、せっかく掴んだ留学のノウハウを伝えたいと思い、イチからコーディングを覚えて1998年にWebサイトを立ち上げました。そのサイトのリピーターやトラフィックを増やそうとする過程で、デジタルマーケティングの基本を学び、魅力的なサイトにするためにアドビのツールもどんどん使いました。これが約20年後、アドビに転職するきっかけにもなったのです。即効性のあるものを学ぶことも大事ですが、点と点がどこで結ばれて、いつ未来の自分の機会になるかは分からないので、ぜひ好奇心のままに行動してみてほしいです。

里見 具体的にはどのようなことを学んで、どう成長に繋げていきましたか。

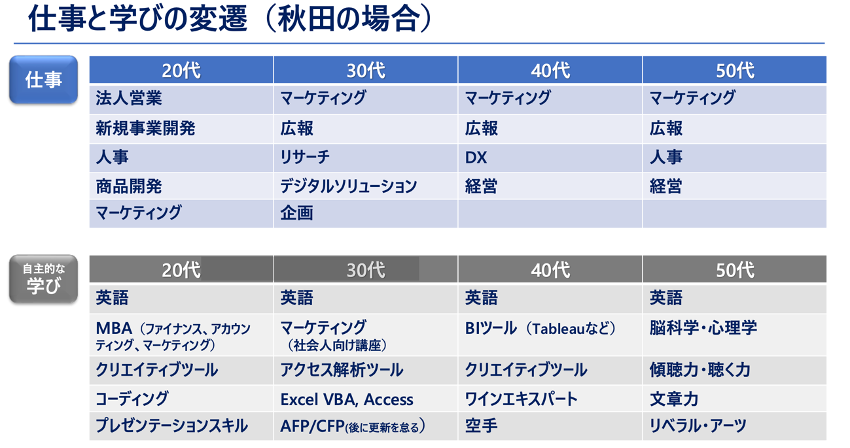

秋田 20代や30代は、その時々で自主的に補いたいと思ったことを学びました。40代には「空手」や「ワインエキスパート」とありますが、これはふざけているわけではないんです(笑)。

学びの定義は広いと思っています。私は大変なあがり症で、人前で話すのが苦手でしたが、空手で呼吸法を身に付けたことで、落ち着いて話せるようになりました。

また、私は元々が下戸でお酒の席が苦手でしたが、BtoBマーケティングの場で最高のおもてなしをしようと思ったときに、やはり少しは飲めるほうがいいのかなと思ったことがあって。でも、単に少し飲めるようになっただけではあまり意味がないので、せっかくならワインエキスパートの資格を取ろうと考えました。その副産物として、いろいろな方と繋がることができたり、初対面の方とテーブルを囲んだときの話題づくりに役立ったりしました。仕事をより円滑にするための武器のひとつになったかなと思っています。

里見 「時間がなくてやりたいことができない」という人も多いのではと思いますが、やはりチャレンジしなければ、秋田さんのようなキャリアにはならないのかなと思います。

秋田 マーケティングは生き物ですから、オフィスの外にも飛び出して、いろいろな形で学びを深めていただきたいです。私は米国で「マーケティングの神様」と言われるフィリップ・コトラー先生が、自分の弟子の授業に出席して学んでいる姿を目撃したことがあります。高齢になられても学び続けている姿勢に感銘を受けました。

里見 最後に、会場にいる若手マーケターのみなさんへのメッセージをいただけますか。

秋田 最初にお話しした「成長を諦めずにインプットし続けること」「世の中の変化への感度をあげること」「挑戦し続けること」「人間力をあげること」「人と同じことをしないこと」ができれば、何にでもなれるということです。

我々マーケティングに携わる人間は、インプットし続けること、生涯にわたって吸収し続けることが必要なのかなと思います。その延長線上で、マーケターのスキルがマーケティング以外の領域で使えることがいくらでもあると思うので、世の中の変化を察知しながら視野を広げていくと、「ここでも自分は役に立てる」ということが見つけられるのではと思います。そして恐れずに挑戦していくということです。

また、常に忘れてはいけないのは、人としての魅力を保ち続けること。もし尊敬できない上司や同僚に出会ったら、反面教師として学びの機会にしてください。「人の振り見て我が振り直せ」です。こうならないようにしよう、そのためにどうあるべきかと考えて実践していくと、自分の姿が磨かれていくと思います。

人と同じ選択をしないことも大事です。マーケターとして成熟してきたときに、リスクを取らない方向には行かないでいただきたいと思います。むしろ先が見えない、不安な要素がたくさんある中にあえてぶつかっていくことで、大きなものが学べると思います。大変ですが、それが自分の成長になりますし、失敗も学びになります。

そして、それらを突き動かす根底にあるのは好奇心だと思います。いくつになっても好奇心を忘れず、新しい世界への扉を開いて引き出しを増やすことで、それが結果的にタグを増やし、自分ならではのアイデンティティになります。人生は永遠のβ版。皆さんもぜひ一緒に、好奇心をもって挑戦しつづけていきましょう。

里見 人生は永遠のβ版、いいですね。秋田さん、ありがとうございました。

- 1

- 2

メルマガ登録

メルマガ登録