「消費者接点争奪戦」の行方は?

この、ブランド企業とプラットフォーマーの、消費者との接点をめぐる競争は、どのようになるのでしょうか。論文「生成 AI がマーケティング・コミュニケーションにもたらす変化」においては、以下の3つのシナリオを示しています。

- 1つ目のシナリオ「特定のプラットフォーマーへの集中」: 提案の質を高めた特定のプラットフォームが「1人勝ち」となり、ブランド企業が消費者との直接的な接点を失う

- 2つ目のシナリオ「複数のプラットフォームとブランドの分散的な使い分け」: 消費者が多様な情報源やサービスを併用する「マルチホーミング」が広がる

- 3つ目のシナリオ「消費者主導の関係再編」: 消費者がAI依存を避ける「自己制約」行動を採り、消費者利益を代表する新たなエージェントが出現することで、市場構造が再編される

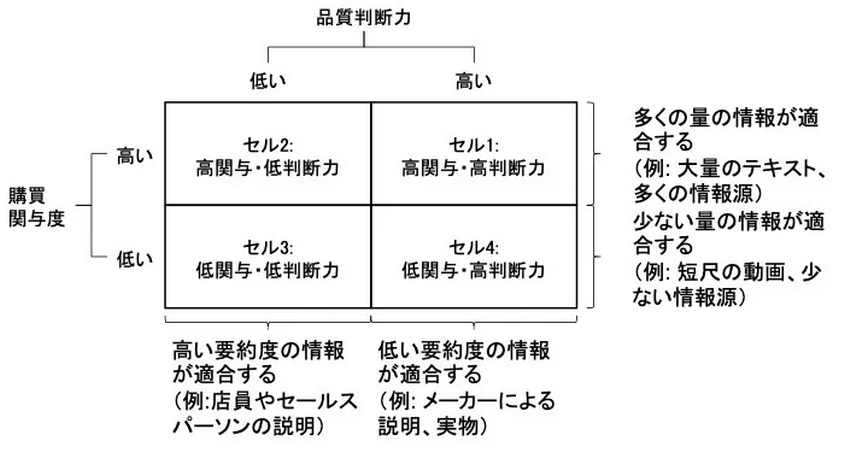

そして、このシナリオを左右する要因として、実は消費者行動が鍵となると、この論文は論じています。具体的には、慶應義塾大学名誉教授の池尾恭一先生が1993年に書かれた論文「消費者の行動類型と業態選択」(池尾 1993)において提示されている、「購買を検討する商品のカテゴリーに対する関与度」と「そのカテゴリーの商品に対する品質判断力」が決定するフレームワークを援用すると、この要因は次のように説明されます。

- 消費者がそのカテゴリーに対する関与が高ければ、より多くの量の情報を求めることとなり、プラットフォーマーの顧客対応エージェントとブランド企業の顧客対応エージェントを併用して情報を集めるだろう。関与が低ければ、より少ない量の情報で意思決定を済ませようとすることとなり、「いつも使っている」顧客対応エージェントに任せることになるのではないか

- 消費者がそのカテゴリーの商品に対する品質判断力が高ければ、例えばメーカー自身が提供する詳細な説明や、実物の試用といった、より要約度の低い情報を求めることとなる。品質判断力が低ければ、かつては店長やセールスパーソン、これからは顧客対応エージェントが要約した説明を求めることになるのではないか

図: 購買関与度と品質判断力により適合する情報

仮に「いつも使っている」顧客対応エージェントに対して依存度が高くなると、消費者が主体性を失い、自らの可能性の狭めてしまうおそれがあり、このような状態に追い込まれた消費者たちが、顧客対応エージェントの利用を制限する「自己制約」の行動を採ったり、行政による規制の強化や公共政策が導入される可能性も指摘されています。

このような動きの中で、次のような特徴を持つ「消費者主導の」新たな顧客対応エージェントが登場する可能性もあります。

- 本来多様な消費者のあり方を、ある側面に偏らせることを緩和するフィルタリング機能を持つ

- 消費者に新たなパターンの行動を提案する

- 潜在的な多様性を実現するための、データに基づく学習を活用する

生成AIを活用した顧客対応エージェントが普及した環境において、自社の商品カテゴリーに対する消費者の関与が低くなり、競争の軸となる差別化の価値がわかりにくくなると、何が起こるでしょうか。消費者はブランドの選定や購買の意思決定を、より特定のプラットフォーマーの顧客対応エージェントに任せてしまう可能性があります。

そうなると、ブランド企業が彼女ら・彼らに対して働きかけるマーケティングそのものができなくなる可能性があります。こうなってしまうと、そのブランド企業の戦略的な自由度は損なわれ、自社の商品が売れるかどうかは、特定のプラットフォーマーのアルゴリズムに左右され、それに運命を任せざるを得ないということになるでしょう。

あなたの会社の商品を、消費者が「顧客対応エージェントに任せればいいや」と思うようにしないために、ブランド企業は、今こそ、自社のブランドを消費者から指名してもらえるようにするための取り組みを強化したり、そのカテゴリーにおいて候補にあがる複数のブランドの一つに入るようにするための取り組みを強化する必要がありそうです。ここで手を抜くと、一旦「顧客対応エージェントに任せればいいや」と決めてしまった消費者をこちら側に振り向かせることが、ますます難しくなるでしょう。

【参考文献】

及川直彦, & 鎌田啓輔. (2025). 生成 AI がマーケティング・コミュニケーションにもたらす変化―ブランド企業とプラットフォーマー・消費者の間の力関係はどうなるか―. マーケティングジャーナル, 45(4), 312-321.

池尾恭一(1993).「消費者の行動類型と業態選択」『消費者行動研究』1(1), 77–100.

- 1

- 2

メルマガ登録

メルマガ登録