YOASOBIとしての話題の“総量”を意識

徳力 ここまで話を聞いて、2人はマーケティング手法から入っているのではなく、まず考えてから実行し、その結果手法に行きついているということを理解できました。つい、マーケターは再現性のある手法があるのであれば、知りたいと思ってしまうのですが。

note noteプロデューサー/ブロガー

徳力 基彦 氏

NTTやアジャイルメディア・ネットワーク等を経て、現在はnoteプロデューサーとして、ビジネスパーソンや企業におけるnoteやSNS活用のサポートを行っている。個人でも、日経MJやYahooニュース!個人のコラム連載等、幅広い活動を行っており、著書に「普通の人のためのSNSの教科書」、「アルファブロガー」等がある。

徳力 基彦 氏

NTTやアジャイルメディア・ネットワーク等を経て、現在はnoteプロデューサーとして、ビジネスパーソンや企業におけるnoteやSNS活用のサポートを行っている。個人でも、日経MJやYahooニュース!個人のコラム連載等、幅広い活動を行っており、著書に「普通の人のためのSNSの教科書」、「アルファブロガー」等がある。

山本 そういう意味では、最近は特にYOASOBIの話題の「総量」を把握することが重要だなと思っています。それをもとに、たとえば「この曲はコメントの熱量がすごく高いけれど、まだ話題になっていない」という状態であれば、YOASOBIがメディアに出るときにその曲を推したり、逆に「この曲はもう出すぎて一過性の流行りとして捉えられてしまう懸念があるので少し露出を減らしていこう」と調整したりします。メディアの露出もSNS投稿も、全体を俯瞰して見ながらYOASOBIとしての話題の総量を調整しています。

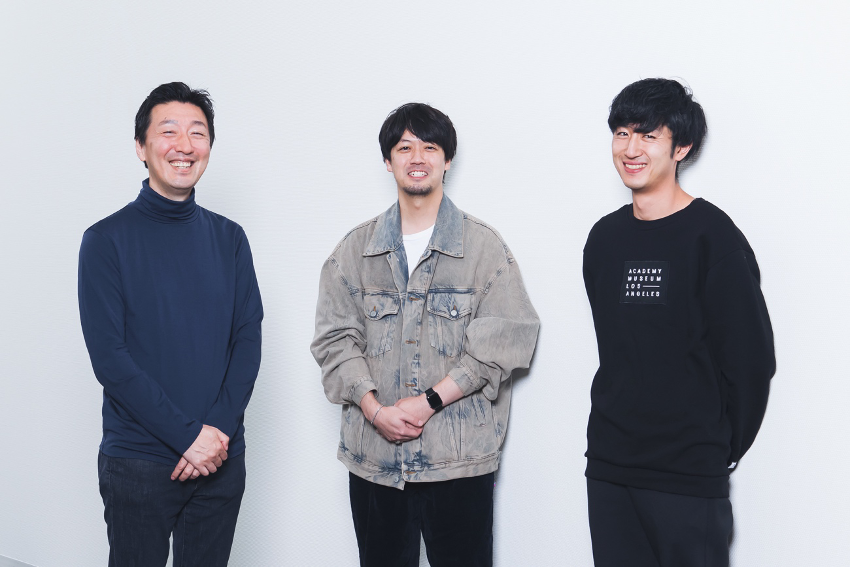

YOASOBIのコンポーザーのAyase(左)、ボーカルのikura(右)

徳力 どうしてもバイラルチャート(※)で人気の曲で考えてしまいがちですが、そうではなくYOASOBIとしての総量を見ているんですね。

屋代 そうなんです。新曲は話題にあがりやすいので、そのときに既存の他の曲がどう動いているかもよく見ています。単に情報がないから動いていなかったのであれば、そこに動線を引いてあげると、リリースからしばらくして売れることもあります。

基本的に、どの曲もポテンシャルは同じだと捉えているので、まだ多くの方に届き切っていない曲に関して、新しい情報を乗せてあげることは、日々考えています。

徳力 音楽市場においてストリーミング配信が一般化して、さまざまなデータが取れるようになったのは大きいですよね。従来はCDの販売数しかわからず、実際に家でどのくらい再生されているかは見えなかったのが、現在はYouTubeやSpotifyの再生回数を見れば、誰がどのくらいどんな曲を聴いているかが見えてきます。

屋代 そうですね。我々はアーティストのブランディングにしっかりと取り組んでいかないといけない上で、ある1曲だけが大ヒットしても、アーティストのブランディングにまったく寄与していない状態であれば、あまり良いとはいえません。

「アイドル」をさまざまなところで露出していくときにも、「YOASOBIとしてのブランドがどう上がるか」という視点を常にもって出し方や見せ方を考えました。最近気づいたことは、YOASOBIは「アイドル」だけのアーティストだと思っている人が想像以上に多いということです。そこに気づけると、たとえば「『アイドル』を聴く人は『祝福』も『怪物』も聴くポテンシャルがある人たちだから、これらの曲もオススメしてあげよう」となり、また一気に広がる可能性がありますよね。

徳力 なるほど。最後にひとつだけ、マーケターの人に2人のような視点に到達できるためには、どうすればよいか教えてください。

山本 視野を広げることではないでしょうか。選択肢が3個しか考えつかないか、10個考えつくかで、成功する確率は変わると思います。たとえば徳力さんのような人からはどう思われているのか、ファンの人からはどう思われているのか。それらを踏まえて、いまはどういう選択肢を歩むべきかなど、自分以外のいろいろな人を想像して、できるだけ多くの選択肢を考え出します。その上で結論を出すことで、他の人よりもいいものが選べる確率は上がるでしょうし、同じ選択をする場合でも、選択肢が多いほうが自身を持って突き進めると思います。

制作をしている当事者だと、自分がめちゃくちゃ頑張ったとか、こんなに時間をかけたというバイアスがかかってしまい、選択を歪めることがありますが、我々は実際に音楽やクリエイティブを制作しているわけではありません。そのため時間をかけたかどうかだけで考えることなく、純粋にクリエイティブの良し悪しを判断できると思います。

徳力 私から見ると山本さんは業界のプロなのですが、山本さんはあえてプロになりすぎないような視点をもっているということですか。

山本 そうですね。割とひとつの事象に対してフラットの視点を意識して見るようにしていますね。バイラルチャートを見ながら「この曲はこういう動きをするのか」などを見て、「現代の人たちはこういう音楽を聴きたいのか」「世の中ではこういう音楽が流行っているのか」など、世の中に対しても俯瞰して見るようにしています。

徳力 屋代さんはいかがでしょうか。

屋代 私は「マーケティング」という言葉をほとんど使いません。マーケティングのことをきちんと学んでいる人であればあるほど、用語を使った瞬間に手法やセオリーに縛られてしまう可能性が高いと思います。

たとえば「マーケティング」という言葉を自分の中でNGワードにすることで、選択の幅が広がり、ゼロから物事を考えられるかもしれないですね。

徳力 貴重なお話をたくさんいただきました。本日は、ありがとうございました。

※ バイラルチャート(バイラルランキング):定額制音楽配信サービス「Spotify」で使われている言葉。SpotifyからSNSやメッセージアプリでシェア、そこから再生された回数などをもとに、Spotifyが独自に指標化したランキングのこと。

- 1

- 2

メルマガ登録

メルマガ登録