今年の受賞作品の傾向は?公式セッションで中心的に議論されていたテーマ・トピックは?事業会社やブランド、マーケターにとっての気づき・学びは?ーーアジェンダノートでは、カンヌライオンズ2025を様々な切り口で、さまざまな関係者と振り返っていく。

今回の執筆者は、今年、Industry Craft Lions(インダストリークラフト部門)の審査員を務めた電通のクリエイティブディレクター・福岡万里子(ふくおか・まりこ)氏。

斬新なアイデアを実行するために必要な、芸術性・才能・技術を評価する同部門。アウトプットがパッケージであれ印刷・出版物であれ、屋外広告であれ、審査においては「実行の完成度」が最も重視される。その受賞作品や、審査の過程で得た気づき・学びを中心に、カンヌライオンズ2025をレポートする。

今回の執筆者は、今年、Industry Craft Lions(インダストリークラフト部門)の審査員を務めた電通のクリエイティブディレクター・福岡万里子(ふくおか・まりこ)氏。

斬新なアイデアを実行するために必要な、芸術性・才能・技術を評価する同部門。アウトプットがパッケージであれ印刷・出版物であれ、屋外広告であれ、審査においては「実行の完成度」が最も重視される。その受賞作品や、審査の過程で得た気づき・学びを中心に、カンヌライオンズ2025をレポートする。

純粋に「何が美しいか?」に向き合った審査

福岡 万里子氏

電通

第1CRプランニング局 クリエイティブディレクター

1989年東京都生まれ。ブランドの本質に向き合うこと、時代の空気をつかまえることを大事にしながらコピーライティング、コンセプトメイキングに携わる。主な仕事は、JR GROUP「MY JAPAN RAILWAY」三菱地所「三菱地所と次にいこう」、伊勢半「顔採用、はじめます」など。Cannes Lionsグランプリ、The One Showグランプリ、D&ADブラックペンシル、TCC新人賞、新聞広告賞など受賞。The One Show 2025、Cannes Lions 2025審査員。

電通

第1CRプランニング局 クリエイティブディレクター

1989年東京都生まれ。ブランドの本質に向き合うこと、時代の空気をつかまえることを大事にしながらコピーライティング、コンセプトメイキングに携わる。主な仕事は、JR GROUP「MY JAPAN RAILWAY」三菱地所「三菱地所と次にいこう」、伊勢半「顔採用、はじめます」など。Cannes Lionsグランプリ、The One Showグランプリ、D&ADブラックペンシル、TCC新人賞、新聞広告賞など受賞。The One Show 2025、Cannes Lions 2025審査員。

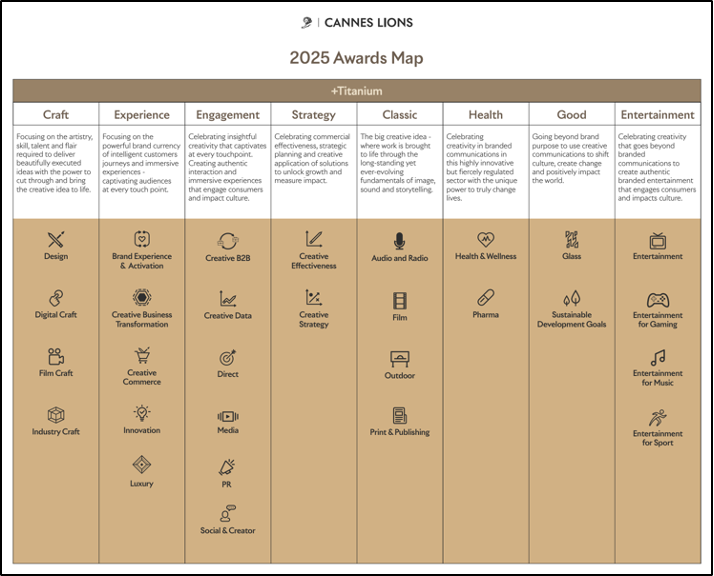

私が審査員を務めたIndustry Craft Lions(インダストリークラフト部門)は、9つの大カテゴリーのうち「Craft(クラフト)」に分類される部門の一つだ。

クラフトは、特に優れた技術や芸術性、デザイン、映像表現などを評価するカテゴリーとして知られる。そんなインダストリークラフト部門の今年の受賞作品3つと、それらが評価に値する理由をご紹介したい。

一つ目は、グランプリを受賞した、ブラジル各地に医学校を展開するIDOMEDによる「Nigrum Corpus(黒い身体)」というタイトルの医療従事者向けの書籍。

グランプリを受賞した、IDOMED「Nigrum Corps」のケースフィルム

「Nigrum Corpus」は、ブラジルの医療現場に根深く存在する人種差別に真正面から取り組んだプロジェクト。ブラジルの医療従事者の間で蔓延している差別・偏見をテーマにした架空の症例や病状が、美しいイラストで描かれている。「白色しか見えない眼の病」「白い身体を唯一の臨床基準とする病」「臓器移植で黒い身体を後回しにする病」ーー 実際の証言をもとにこうした病が描かれ、痛烈に批判されている。書籍はブラジル全土の医科大学に配布され、教育の場で差別・偏見を問い直し、医療のあるべき姿を考えるための教材として活用されている。

アイデアはもちろん、ブックデザイン、イラストレーション、タイポグラフィー、コピーライティング、どこを取っても高いレベルで統一されていて、総合力の高さが際立っているように感じた。

現物を審査員たちが手放さず、順番に回すのにも時間がかかったほど。現物に触れることで得点が上がるものとそうでないものがあったが、これは圧倒的に前者だった。

審査ルームの入口

審査ルームの様子

2つ目は、ゴールドを受賞したNIKEのキャンペーン「Winning isn’t comfortable(勝利は快適ではない)」。

キャンペーンで展開された広告「Stairs」

キャンペーンで展開された広告「Morning」

「ランナーを最も深く理解するブランド」としてナイキが描いたのは「勝利の代償」。レースでの勝利と引き換えに、多くのランナーが直面する肉体的・精神的な苦しみをユーモラスに表現しつつ、それは価値ある代償であると称賛している。

階段を下りたり、道を歩いたり、椅子に座ったり……レース後の身体の痛みと戦う人たちの様子を描いた広告を、ベルリンやシカゴ、ニューヨークなど主要都市で実施されるマラソン大会に合わせて展開した。

私自身ランナーだった経験があるが(実は審査員の半数が同じ経験を持っていました)、どのコピーを切り取っても共感性が高い印象だ。インサイトをつきながらチャーミング。それでいて言語を超えて普遍的。コピーライターとして、これからの世代に残したい事例だと考えた。

そして3つ目も、ゴールドを受賞した、オーストラリアの検眼医およびアイウェアの専門家グループ・1001 Optometryによる、目の健康への意識を高めるためのキャンペーン「The Hidden Eye Test(隠れた視力検査)」。

1001 Optometry「The Hidden Eye Test」ケースフィルム

国民の約半数が、早期診断によって予防できる目の疾患の影響を受けているというオーストラリア。人々が自身の視力を見直すきっかけを提供したいーーそう考えた1001 Optometryが実施したのは、単に「目の検査を受けましょう」と呼びかける広告ではなく、人々が自分自身で視力の問題に気づくことができるインタラクティブな体験だ。

米ロサンゼルスを拠点に活躍するAIアーティスト Prospex Park氏とのコラボレーションで開発したアート作品には、実は「隠れた視力検査」の要素が組み込まれている。構図、色彩、コントラスト、モデル、衣装、前景/背景のすべてを高度なAI技術で最適化することで、視力の状態によって「eye test(視力検査)」「eye scan(眼のスキャン)」「eyecare(眼のケア)」といった言葉が読み取れるようになっているのだ。文字が読めたら、それは視力が低下している証拠であり、1001 Optometry の店舗で専門的な診断を受ける必要があるというわけだ。

まさに2025年らしい作品。審査では、AIと人間の共生を前向きに捉えたものだと評価された。AIなしには成立しないが、“人間オリエンテッド”だからこそ、愛される事例だと思う。

デザイン部門の審査員を務めた、博報堂の谷脇太郎さんと小規模解説ツアー

インダストリークラフト部門は、同じ「クラフト」カテゴリーに分類されるデザイン部門と、出品作品が重なるものが多い。

デザイン部門に関しては、年々広義のデザインにシフトしているように感じる一方、インダストリークラフト部門はサブカテゴリーが「アートディレクション」「イラストレーション」「フォトグラフィー」「コピーライティング」など、グラフィックの基礎の集合体。純粋に「何が美しいか?」「コピーはどうか?」に向き合えるカテゴリだと思う。その点において、時代による変化はあまり受けていない印象だ。

あえていうなら、今年から「コピーライティング:イメージディスクリプション部門」というものができていた。視覚に障害のある方に向けたディスクリプション(音声ガイド)を評価とするサブカテゴリで、いくつか出品もされていた。時代に合わせてコピーライティングの概念も広義になっていて、素敵なことだと思う。

審査員仲間とは毎日エレベーターの中で写真を撮った

メルマガ登録

メルマガ登録