たくさんのスモールが、ビッグをつくる

1つ目は、「How can you build a big brand from a lots of littles?(どうやって、たくさんのスモールからビッグなブランドをつくることができるか?)」というタイトルのセミナー。

実はこれ、前述のジェイムス・ブレイクのセッションと同じ時間帯に別ステージで行われていたセミナーだ。当日、どちらに行くか一瞬迷ったが、まあジェイムスの生ライブのほうに行っちゃうよね。というわけで、以下は後日ビデオアーカイブで見た内容だ(見逃したセミナーも、期間限定で公開される動画で見られる)。

テーマは、「メディアが細分化・断片化されている今、無数の小さな接点の積み重ねこそがブランドをつくる」という、極めて今日的な内容。WARCのリサーチャーが、「良いアイデアプラットフォームがあれば、同じ予算でもより多くのメディアに分散させたほうが効果が高まる」という話を様々なデータから紐解くパートに続き、メインのスピーカーとして登場したのはUSマクドナルドのマーケティング・ブランド・コンテント&カルチャー担当VPジェニファー・ヒーラン。彼女はUSマクドナルドのブランドイメージのリフレッシュをリードした人物だ。ブランドをカルチャーにうまく溶け込ませブランドの若返りに成功させたという点で、僕自身も近年注目していたいくつかの事例を解説してくれた。

「どんな有名人にも、自分のお気に入りのマクドナルドのオーダーがある」というコアアイデアでカニエ・ウェストやトラヴィス・スコットなどセレブたちの、それぞれのマックでのユニークな注文を紹介した「Famous Orders」や、日本アニメ風の「WcDonald’s」シリーズ、有名ストリートブランドやアーティストとのコラボグッズがもらえる「大人のハッピーセット」シリーズ。

マクドナルド「Famous Orders」

マクドナルド「WcDonalds」シリーズから、「THE WISDOM OF THE SAUCE EXTENDED CUT」

いずれの施策も、器が大きく包摂的なプラットフォームアイデアの元、様々なスモールなメディアや、セレブだけでない、無数のマイクロインフルエンサーやクリエイターたちを上手く巻き込んで大きなムーブメントにしていける事例だ。

面白いのは、そのアイデアの起点が、ソーシャルリスニングやSNSのカルチャーハンティングやAIでもなく、超アナログな消費者インタビューから見つけたTruth(真実)という点だ。エージェンシーのストラテジストたちが全米をツアーしながらマクドナルドファンに突撃インタビューして見つけた「Fan Truth(ファンの真実)」の数々。例えば、「ピクルスをどうしてる」とか「ビッグマックにポテトを挟んで食べてる」とか、共感できたりできなかったりの、他愛のない「真実」。人間の真実は、人間しか見つけられないのだ。

超絶毒舌教授、降臨

2つ目は、「The Creative Dividend(クリエイティブがもたらす「配当金」)」。スピーカーは、マーケティングとブランディングのPhD・コンサルタントであるマーク・リットソンという人。失礼ながらそれまで存じ上げなかったのだが、どうやらこの人のセミナーは毎年人気らしい。

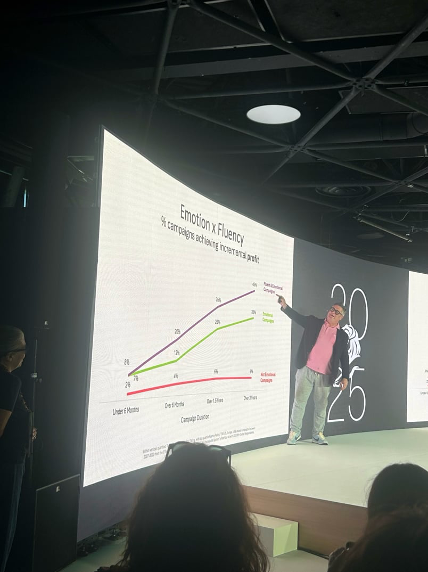

それも納得、この人、超絶毒舌なのだ。セミナーの内容は「本当にワークし、ブランドに利益をもたらすクリエイティブとは何か?」を膨大な作品数とデータの分析から明らかにしたもので、彼の基本的な主張は「一貫性ある記号を複数持ったキャンペーンは、続けるほどに複利的に効果が出る。クライアントもエージェンシーもすぐに変えたがる。そこそこ良いのでいい。一つできたら、流し続けろ。あとはハッパでもキメながらずっとソファーに座ってりゃいいんだ!」(彼の言葉をそのまま引用。念のため)というものなのだが、その他にもコメントがいちいち気が利いていて本質的なのだ。

他にも彼の言葉を引用しよう。「イキったマーケターやストラテジストやクリエイティブが、よく『大胆にいきたい』『攻めたい』とか言うが、同じ広告を2年も3年も流してから言ってほしい。本当に度胸がいるのは、そっちだ」、「パーパス?家の冷蔵庫を開けて、中に入っているものを眺めてみろ。ブランドパーパスで買ったものが何個ある?一個もないだろ?」。「消費者は君らのパーパスにも、ブランドの歩みにも、ふざけたTikTokダンスにも興味なんかないんだ」(以上、彼の言葉をそのまま引用。念の為)。ズバズバとモノを言う、なかなかに痛快な内容だった。

毒舌先生、マーク。思わぬ人気で隅っこの席で拝聴。

「アーティストのように考えよう」

3つ目は迷う。いつもユニークな施策を展開し、カンヌをコンスタントに獲得しているケチャップブランド「ハインツ」のマーケティングVPによるセッションも、小手先の手法論ではなく、カルチャー、ヒューマン、そしてブランド、3つのTruthに関する、本質的な良い話だった。

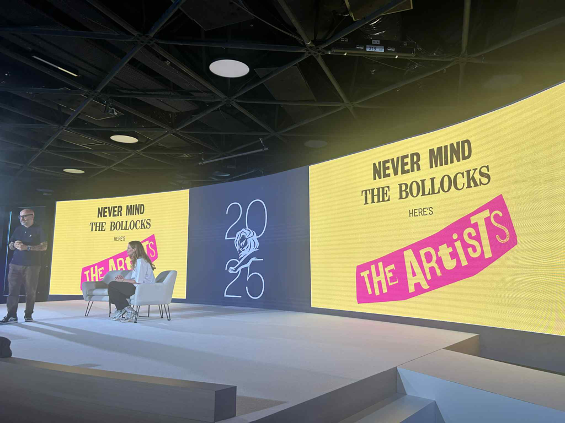

だがここは、ストラテジー界の重鎮、ロブ・キャンベルによる「Secrets of effective strategy from artists who only live creatively(アーティストから学ぶ効果的な戦略)」を紹介したい。

ロブキャンベルのセミナーは、ピストルズの話から始まった。

「優れたアーティストたちは、別にマーケティングや戦略プランニングの教育を受けたわけではないが、我々よりも、よっぽど効果的なストラテジーを考え実践している。アーティストから学ぼう」という内容。

例えば、メタリカが、ウイスキーやシガーなどのマーチャンダイジングを展開したり、アナログレコードのプレス工場を買収し製造までコントロールするなど、バンドという枠を超えクリエイティブブランドとして拡張している事例。

音楽ビジネスがCDを売る形態から配信やライブ重視に構造変化していく中で、プリンスやレディオヘッドやU2が試みた、新しい価格設定や流通のしくみづくり、ファンとの関係性構築、ライブの体験拡張モデル等、ビジネスモデルや音楽体験の再設計のための戦略・アイデア。

俳優・DJであるイドリス・エルバが、ロンドンで友人を守ろうとした若者の刺殺事件を機に、即座にナイフの所持禁止を訴える映像作品を制作し、それが大きくムーブメント化。ついには法改正にまでつながったという事例(彼は他にも、様々な社会運動をクリエイティブなやり方で仕掛けているようだ)。

アーティストによる、創造的で戦略的な様々なアクションを引き合いに、彼らの何がそういったムーブを可能にしているのかを解き明かしていく中で、ロブは最後にこう締めた。「アーティストは、人々を感動させられるかどうか?人々の心を動かせるかどうか?を常に行動基準に置いている。それが直感的に戦略的にもメイクセンスする行動を取れる秘密だ。Think more artist, less consultant(コンサルタントではなく、アーティストのように考えよう)」と。

さあ、日常に戻ろう

さて、再び編集長から賜った文字数制限にたどり着きつつある、というかだいぶ超えてしまっているようだ。まだまだ語りたい作品もセミナーもあるのだが、ここで終わりにしたい。前編・後編にわたり拙文をお読みいただき感謝しかない。

最後にわかりきったことを書く。カンヌは素晴らしい場だ。皆がピュアにクリエイティビティについて語り合い、「それ俺が思いつきたかった!」と思わせる戦略やアイデアに嫉妬したり、突出したアイデアやクラフトに心震わされる場である一方で、クリエイティビティとビジネスグロースの結びつきについての冷静な議論や論理に触れられる場でもある。

僕は、このタイミングでカンヌに行ったことで、広告少年である自分と、経験を積んだストラテジストである自分を行き来することができた。青臭いが、この産業、この仕事が改めて好きである自分に気づけた。

さあ、日常に戻ろう。広告ディストピアを少しでも良い場所にするために。

夜の授賞式。うらやましいぜ。

- 1

- 2

メルマガ登録

メルマガ登録