まとめ:経営目線のマーケティング活動は、すべてのステークホルダーの目線を意識すべき

「B2Bマーケティングを経営ごと化する処方箋」を主テーマに、「マーケティングは経営そのものである」という視点から、まず「経営とはなにか?」という基本的な問いに立ち返り、現代の上場企業が直面する経営課題、企業価値評価の仕組み、そしてそれに対するマーケティングの具体的な貢献領域について考察してみました。

マーケティングは「戦略」「科学」、そして「経営そのもの」であり、現代経営は、ESGや人的資本、ROICなど8つの多様な経営課題に対処する必要があり、そのためには経営層はもとより、マーケティング関連部署だけではなく、すべての従業員にマーケティング・マインドが不可欠です。

特に「会社は誰のものか」という問いに対し、従来の株主主権論から、米ビジネス・ラウンドテーブル(Business Roundtable:BRT)の声明に代表される顧客や従業員を含むすべてのステークホルダーの利益を追求する「ステークホルダー主権論」へと潮流が転換していくでしょう。

企業価値向上には、株主が最重要視するROE/ROICによる資本効率の向上と、PBR(株価純資産倍率)の向上が重要です。経営者にはPBRを高めるために、「現在の稼ぐ力」(ROE)に加え、投資家が重視する「未来の稼ぐ力」が必要となり、「両極の経営」が求められています。(※ここまでが前編の内容)

マーケターは、この未来の稼ぐ力の源泉である無形資産(ブランド、人的資本、知的財産)の強化に貢献し、新規事業創出や適正な価格戦略を通じて、企業価値向上に直結するマーケティング活動にまでその役割を担うことになるでしょう。

つまり、経営目線でのマーケティング活動は、株主目線(含む投資家)でもあり、かつ他のすべてのステークホルダーの目線を意識すべきではないでしょうか。

おわりに:重要なのは、常に「正しい問い」を立てること

今回、「経営×マーケティング」というテーマで寄稿させていただきました。私自身、役員としての経験で、長きに渡り「経営とはなにか?」について考えてきましたが、おそらく今後も自問自答しなければならないと思っています。なぜなら、企業を取り巻く外部環境は、昔も今も、そしてこれからも変化し続けるからです。

私たちマーケターも常に外部環境が変化し、ビジネスそのものが変化し、結果マーケティング自身も変化していくことでしょう。これらの変化が「進化」であることを信じていますが、一方で変化を追い求めていくだけでは、フォロワーとなってしまいます。ここで重要なことは、企業も経営者も社員も皆、「将来のありたい姿」を持つことではないでしょうか。

最近、よく思うのは、「日本自体の将来あるべき姿は何か?」ということです。戦後、日本は世界第2位のGDP大国になるまで、経済成長しました(現在は第4位)。さらに、世界的な市場調査会社のアンホルト・イプソス社が毎年実施している世界各国のブランドイメージのパワーと魅力を測定するための調査およびその「国家ブランド指数(NBI:Anholt-Ipsos Nation Brands Index)」で、2023年に日本はドイツを抜き第1位となりました(2023年時点。測定対象国は60ヵ国)。

一方で、為替(円安)、インフレ、高齢化社会、人口減など、先進国にありがちな多くのチャレンジに直面しています。このような状況化こそ、「日本のあるべき姿」に関しても、マーケティングする必要があると感じています。

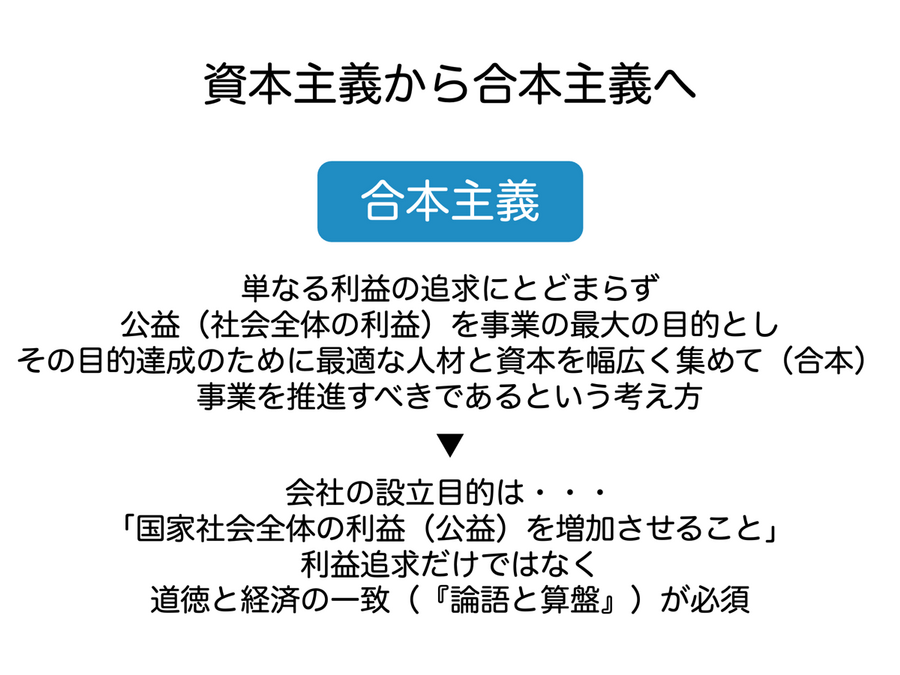

私自身が考えるこれからの日本のあるべき姿は、「資本主義から合本主義」です。「合本主義」とは、日本の実業家で「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一が唱えた独自の経営哲学のことです。これは、単なる利益の追求にとどまらず、公益(社会全体の利益)を事業の最大の目的とし、その目的達成のために最適な人材と資本を幅広く集めて(合本)、事業を推進すべきであるという考え方を意味します。まさに渋沢栄一の「論語(公益)と算盤(私益)」ですね。

合本主義では、会社の設立目的は、「国家社会全体の利益(公益)を増加させることである」とし、利益追求だけではなく、道徳と経済の一致(『論語と算盤』)が必須だとしています。これを日本という国家に当てはめると、国家全体の利益(公益)の解釈が、世界全体の利益になろうかと思います。国家としてのグローバルな公益と国家としての利益の一致を目指す資本主義の発展を担うことが、「日本らしさ」ではないでしょうか。

私は日本の将来の在り方に関するこの考え方を「SHIBUSAWA2.0」と呼んでいます。日本企業もこれに呼応し、単なる利益追求の場ではなく、「知識」や「知恵」を創造し、それを次世代に伝承していくことを目的とする「Farms of Endearment」企業として、すべてのステークホルダーに愛され、短期的な成果主義や、倫理観の欠如といった課題に対し、「企業は何のために存在するのか」という本質的な問いを投げかけ、持続可能性と社会的価値創造を両立させる企業になることが重要ではないでしょうか。しかるに日本の国家としてのリーダーや企業の経営者にとってもっとも重要なことは、常に「正しい問い」を立てることに他なりません。

「経営」に「マーケティング・マインド」が染み込むことにより、日本も日本企業も、世界各国から尊敬される高いブランド価値を獲得することになると確信しています。今回の寄稿がマーケターの皆さんの視線を一段高く持つことになり、新たな価値を創造するための「マーケティングを経営ごと化する」きっかけになれば幸いです。

メルマガ登録

メルマガ登録