顧客体験をテクノロジーで拡張する~リテール業界のDXレポート~ #03

Web3.0は「バーチャルファースト」の時代。20XX年商業施設の購買体験のカギを握るものとは?【大丸松坂屋 林 直孝】

商業施設はショッピングから空間体験の場へ

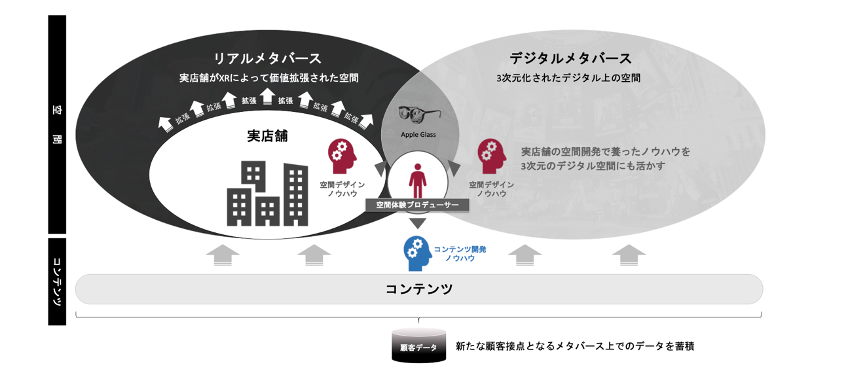

そこで今、20XX年の商業施設のビジネスの世界観として予想しているのが下図です。

デジタルメタバースはVRを使って三次元空間に没入しながら様々な体験ができる空間。リアルメタバースは実店舗がARなどによって拡張された空間です。双方をつなぐのがスマートグラスのようなデバイスです。人々はスマホではなくスマートグラスを持ち歩き、1日に何度もリアルとデジタルを行ったり来たりしながら幅広い空間体験を享受できます。

この世界観で鍵を握るのが「空間体験プロデューサー」です。これまでは良い商品と良い接客があり、それをSNSやアプリなどを通じて魅力を伝え、ご来店いただくというサイクルでしたが、これからはリアルとデジタル双方の空間体験を楽しんでいただく(その体験にショッピングも含まれる)という時代に変わっていくのではないでしょうか。リアルとデジタルがシームレスに繋がった空間体験をデザインし、プロデュースできる人材が必要になってきます。大丸松坂屋百貨店では何年も前から世界最大級のVRイベント「バーチャルマーケット」に出展し、バーチャル空間での体験構築に関するノウハウを蓄積しています。その過程で社員とアンバサダーによるアバター接客を実施し、ヴァーチャル空間上でも接客の重要性を認識しています。

また、大丸松坂屋百貨店はメタバース事業を2023年に始め、自社オリジナルの高付加価値なアバターの制作・販売、企業のメタバース進出や、VRチャット内のワールド(空間)制作を支援したりする事業も展開しています。

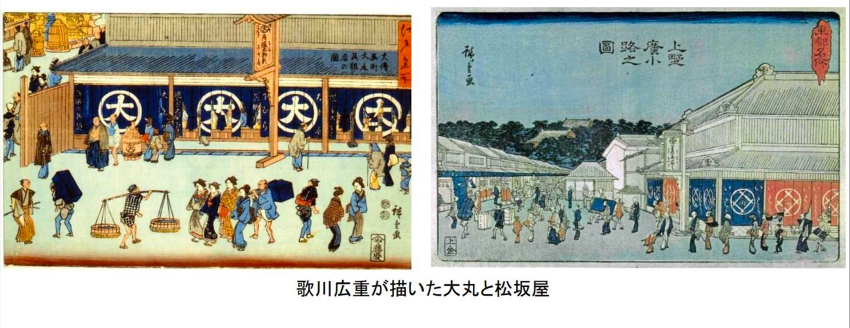

ここで、商業空間の進化について振り返っておきたいと思います。現在の大丸松坂屋百貨店の前身の大丸と松坂屋は江戸時代、いずれも呉服店でした。売り方は「座売り」で、奥にしまわれた商品をお客さまの要望に合わせて店頭に持ってくるスタイルでした。明治になっても座売りは続いていましたが、1907年に座売りから陳列式立売りに改め、呉服だけでなく雑貨なども扱い始めます。1910年に食堂やホールを備えた百貨店を開業し、売り場面積が広がるとともに販売商品もどんどん増えていって、今では外せないデパ地下(名店街)も1936年に初めて導入されました。

第1形態の座売りに続き、第2形態の陳列式立売りが長く続いてきましたが、Web2.0にはこれにデジタル接客も加わりました。そして次の進化、つまり第3形態となるのがメタバースによる体験の拡張です。SCや百貨店の役割は従来のショッピングの楽しさに加え、スマートグラス的なデバイスやメタバースを活用した新たな空間体験を楽しめる場所へと変わっていきます。Web2.0 時代にスマホの画面を通じて最適なユーザーコミュニケーションをデザインし、リテイル業界でもスマホファーストな体験づくりが進化してきたように、Web3.0時代の到来により3次元空間でのサービスデザインをする上で最近耳にするようになったキーワードLBX(Location Based Experience)を意識した空間体験づくりのため、私たちもさまざまな取り組みを進めています。後編ではJFRグループや、国内外で実際に取り組まれている事例についてご紹介しましょう。

※記事中の画像はJFR提供、サムネイル画像は123RF提供

※後編に続く

- 1

- 2

メルマガ登録

メルマガ登録