B2Bアジェンダカウンシル連載(阿部さん前後編)

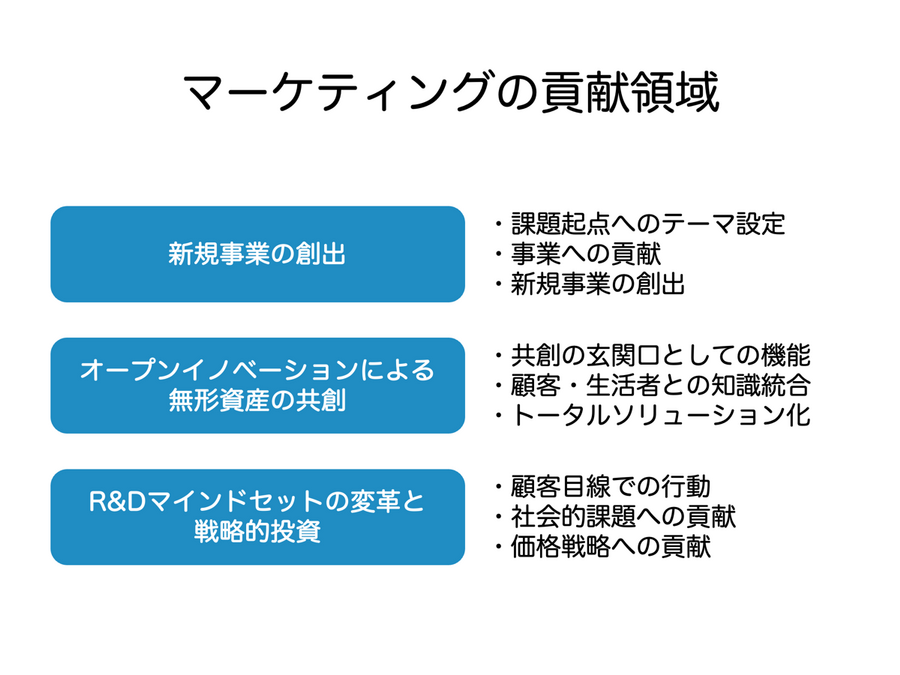

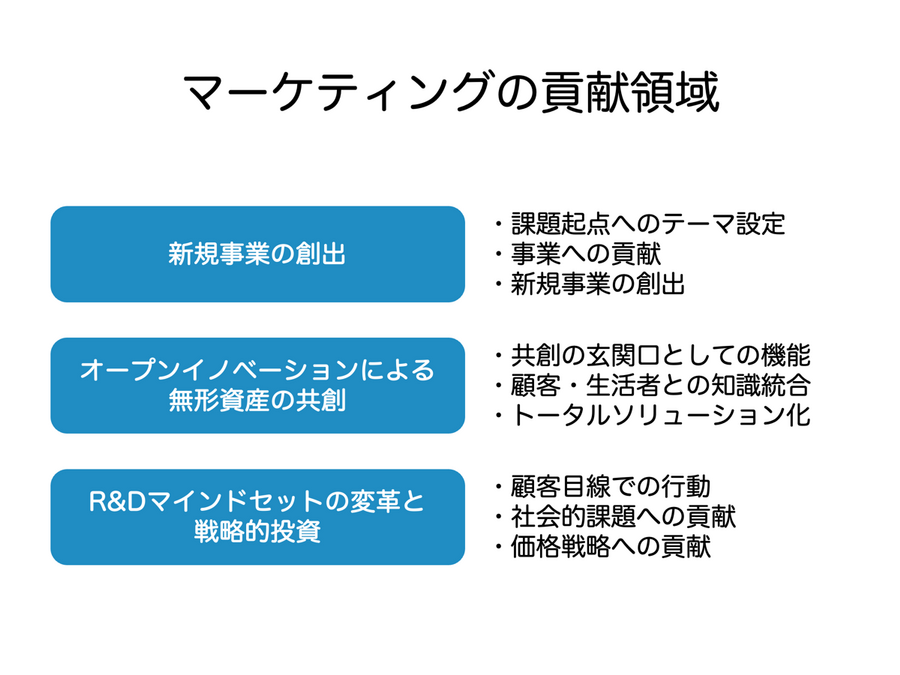

マーケティングマインドを持つ中央研究所は、単なる技術開発だけでなく、市場や顧客のニーズに直結するアイデア創出と事業化の旗振り役を担います。

マーケティングは、企業外部の知恵や技術を取り込み、自社の無形資産と融合させる「オープンイノベーション」を推進する上で核となります。

無形資産である「人財」の持つスキルとマインドセットを、現代の価値創造に適した形へと変革させます。

【新規事業の創出】

マーケティングマインドを持つ中央研究所は、単なる技術開発だけでなく、市場や顧客のニーズに直結するアイデア創出と事業化の旗振り役を担います。

- 1 課題起点へのテーマ設定:

研究開発のテーマ設定を、従来の技術起点(シーズ)ではなく、顧客や社会が抱える具体的な課題(ニーズ)起点へとシフトさせます。

2 事業への貢献:

研究者が技術を磨くだけでなく、その技術が顧客や社会にどのような価値をもたらすかを、共創を通じて具体化するプロセスを重視します。これにより、R&Dに求められる短期的な成果や事業への貢献を達成しやすくなります。

3 新規事業の創出:

マーケティング・マインドを持つ中央研究所は、単なる技術開発だけでなく、市場や顧客のニーズに直結するアイデア創出と事業化の旗振り役を担います。

【オープンイノベーションによる無形資産の「共創」】

マーケティングは、企業外部の知恵や技術を取り込み、自社の無形資産と融合させる「オープンイノベーション」を推進する上で核となります。

- 1 共創の「玄関口」としての機能:

中央研究所を、外部の大学、スタートアップ、異業種との連携(共創)の実質的な窓口(玄関口)として機能させ、外部の高度な技術を評価・導入し、自社の技術と統合します。

2 顧客・生活者との知識統合:

顧客のニーズや課題を直接研究にフィードバックするため、顧客に施設を開放し、多様な知と人の融合を図ります。

3 トータルソリューション化:

事業部ごとの縦割りを越え、複数の事業を横断した技術や知見の融合を実現し、複雑化した顧客ニーズに対応できるトータルソリューションの提案を可能にします。

【R&Dマインドセットの変革と戦略的投資】

無形資産である「人財」の持つスキルとマインドセットを、現代の価値創造に適した形へと変革させます。

- 1 顧客目線での行動:

R&Dに従事する研究者やエンジニアに対し、従来の「自分たちの技術を売りたい」というプロダクト・アウトのマインドから脱却し、「いかにその先にいる顧客目線での技術のマネジメントと上市、そしてコミュニケーション」を行うマインドセット変革を促します。

2 社会的課題への貢献:

ムーンショット的な破壊的イノベーションを目指す領域では、マクロ環境変化をリサーチし、社会的課題(SDGs関連トピックスなど)を見出す中で、自社のコアコンピタンスをベースに貢献できる目標を研究対象として定義します。これは、将来の稼ぐ力強化に向けた戦略的な無形資産投資(R&Dテーマ)の方向付けとなります。

3 価格戦略への貢献:

短期的にROEを向上させるためには、自社の価格を見直す必要が出てきました。インフレーションにより、企業の物価指数が高くなってきている状況下では、今まさに日本企業は価格の見直しをする絶好のチャンスです。しかし、値上げに対する追い風にも関わらず、まだ足踏みをしている日本企業が過半数を占めています。

マーケティング・ミックスの4Pのひとつは「プライス」ですね。皆さんの会社では、果たして見積もりで値付けをする社内プロセスにマーケターは関与しているでしょうか。企業が値付けをするタイミングは主に5つのケースに分類できますが、それぞれにおいてマーケター抜きで値付けがされていないでしょうか。価格は本来市場が決めるものであり、「値上げすることは悪である」的な風潮が蔓延して、値上げに憶病になっている企業が多く存在しているように見えます。

価格には価格支配力戦略が必要で、適正価格を決める「価格戦略」と高く売るための「価値戦略」の両方が本来あるべきです。価格戦略と価値戦略ともに、マーケターの貢献が必要で、例えば平均価格を1%上げるだけで、利益は企業にもよりますが、2桁成長が期待できます。今こそ「値付け」プロセスにもマーケターが召喚されなければならないのです。

メルマガ登録

メルマガ登録