はじめに

前回のコラムでは、脳や身体が同じように反応していても、

今回は、この「コンテクスト」の影響について、知覚や記憶、

知覚とコンテクスト

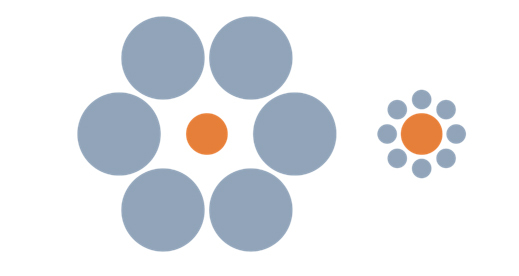

当然ながら、色や大きさなどの知覚でも、コンテクストの影響は無視できません。たとえば、超有名なエビングハウス錯視の図を見てみましょう。

真ん中のオレンジの円の大きさは、左も右も全く同じですが、周囲の円によって違う大きさに見えます(原稿に図を貼り付けた後、あまりにも違って見えるので、もう一回コピーして確認してしまいましたが、やはり同じでした・・・)。

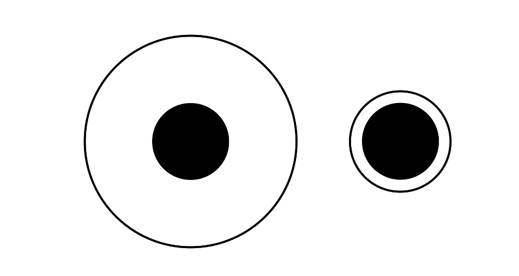

さらに次のデルブーフ錯視では、よりシンプルに、ある円が別の大きさの円環に囲まれているだけですが、それでも大きさの知覚は影響を受けます。

少し現実世界に近い話として、たとえば、この錯視を用いて、お皿の大きさと盛り付けられた食べ物に関する知覚の関係が調べられています。

たとえば上の写真は実際にある研究(脚注2・記事末参照)で使われたものです。シリアルの部分の写真はまったく同じですが、実験の結果によると、左のほうが右より27%もカロリーが多いと推測されること、そして、食欲をより強く掻き立てることが報告されています。

静止画にしろ動画にしろ、その中の個々の要素の色や形、大きさなどを検討する際には、必ずその周囲やそれまでの流れも含めて、全体を通して検討しましょう。

重要なのは、お客さまにどう見えるか、どう聞こえるか、そしてそれがどういう意味や感情と結びつくかであって、本当の(物理的な)色や大きさではありません。

メルマガ登録

メルマガ登録