マーケティングのファネルの破綻。ビンゴ型パーセプションとは

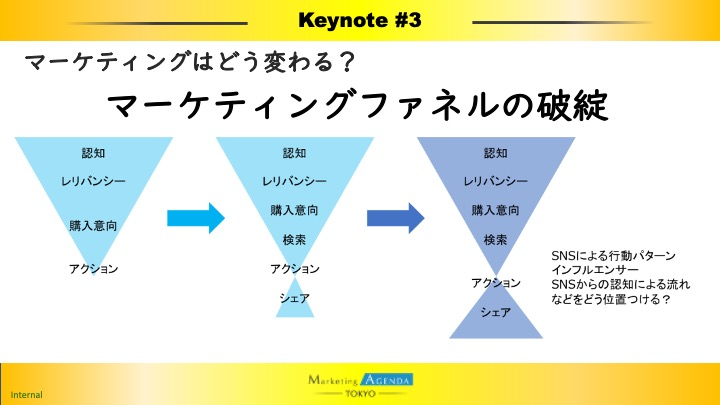

続いて、横山氏からマーケティングにおいて一般的な「マーケティングファネル」の限界について語りました。

「長らくマスメディアによる認知が重要とされていましたが、そもそも認知が必ずしも必要ではなくなってきています。むしろ、ターゲットにピンポイントで当てて、ミドルファネルからアプローチすればいいという流れになってきました。もちろん商品やブランドの認知の状況にもよりますが、画一的なファネルだけで表現できなくなりました」と横山氏は語ります。

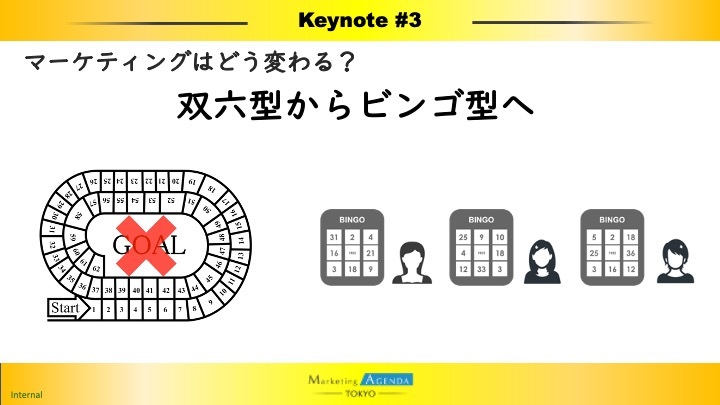

そこで、横山氏はマーケティングファネルの破綻によって「双六型からビンゴ型のアプローチが必要になりました」と話します。

さらに、横山氏は「大抵の商品やサービスはすでに認知されており、ある程度の印象も持たれています。そのため、ターゲット全員を“振り出しに戻して、一から育成していく”ことは、もはや難しいのです。では、どうするかというと、双六ではなくビンゴをつくるという発想にするとよいでしょう。順列ではなく、組み合わせで考えるということです。 たとえば、すでにリーチしている消費者にとって、どういうパーセプションが与えられたらビンゴになるかを、何種類かのビンゴカード(ターゲット)をつくって考えます。そうすると、『このような集団は、こういうパーセプションを与えると購入意向が上がる』ということがわかやすく、戦術に落ちやすいのです」と語ります。

対談中の大槻氏(左)と横山氏(右)

このビンゴ型のパーセプションを整理し、施策に落とし込むことは、とてもわかりやすい発想の転換で、すぐに適応できると感じました。多くの企業では、パーセプションフローを、企業視点で定めたペルソナでのみ設定しているというケースが多いのではないでしょうか。

もちろん、パーセプションフローを複数準備しているマーケターも多くいると思います。しかし、それでもパーセプションは積み上げるモノという固定概念を覆さないといけません。ビンゴ型や準列ではなく、並列で考えるという視点は目から鱗でした。

※後編「今後のマーケティングは、失敗事例を参考にするべき?業界人間ベム横山氏が語る【マーケティングアジェンダ東京2022レポート外伝 第2回】」に続く

メルマガ登録

メルマガ登録