新時代のエンタメ舞台裏~ヒットにつなげる旗手たち~ #04

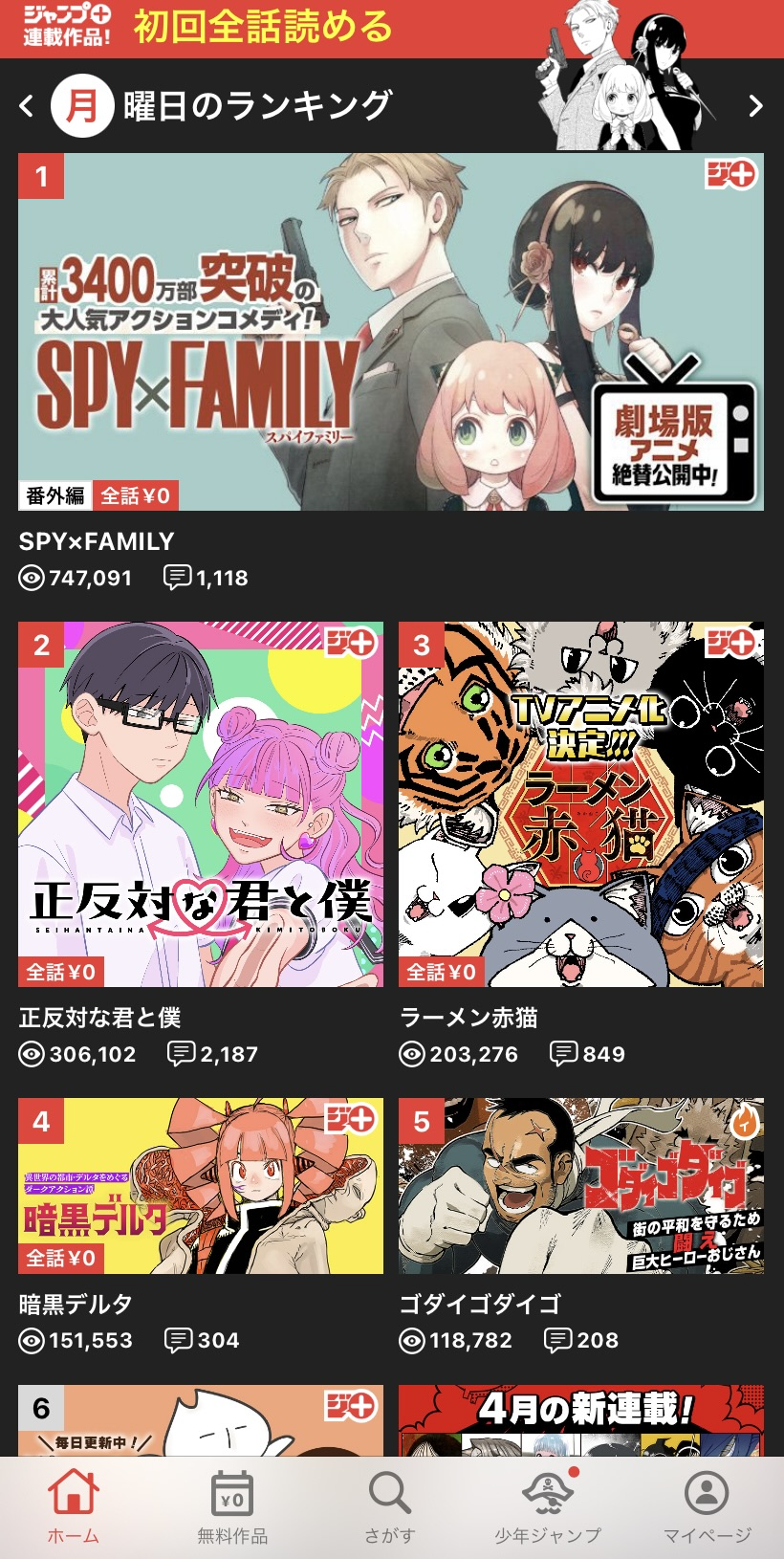

『SPY×FAMILY』を生んだ「少年ジャンプ+」はなぜ、紙媒体がある中で「初回全話無料」に踏み切れたのか

日本の音楽・映画・ゲーム・マンガ・アニメなどのエンタメコンテンツが、世界から注目されることが多くなった昨今。そうしたヒットコンテンツの舞台裏で活躍する旗手たちの思考をnoteプロデューサー/ブロガーの徳力基彦氏が解き明かしていく連載「新時代のエンタメ舞台裏~ヒットにつなげる旗手たち~」の第2回は、集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」(以下「ジャンプ+」)を取り上げる。

紙媒体の新聞・雑誌は産業自体の存続が懸念され、紙の本も売れにくくなっている中、『SPY×FAMILY』をはじめとする新たなヒット作を生み出し、 2014年のローンチ以降ダウンロード数2700万超、平均MAU(マンスリーアクティブユーザー)が700万/月(Web版含めれば1100~1300万)と、著しい成長を続けるのはなぜなのか。

前編では同アプリや、衝撃を与えた「初回全話無料」サービスの誕生の背景を、集英社で数々のデジタルマンガ事業を手掛けてきた「ジャンプ+」副編集長の籾山悠太氏に聞いた。

紙媒体の新聞・雑誌は産業自体の存続が懸念され、紙の本も売れにくくなっている中、『SPY×FAMILY』をはじめとする新たなヒット作を生み出し、 2014年のローンチ以降ダウンロード数2700万超、平均MAU(マンスリーアクティブユーザー)が700万/月(Web版含めれば1100~1300万)と、著しい成長を続けるのはなぜなのか。

前編では同アプリや、衝撃を与えた「初回全話無料」サービスの誕生の背景を、集英社で数々のデジタルマンガ事業を手掛けてきた「ジャンプ+」副編集長の籾山悠太氏に聞いた。

語り合う場は教室からSNSへ、作家と読者に向き合う「デジタル化」

徳力 『SLAM DUNK』に影響されてバスケを始めた、「週刊少年ジャンプ」ド真ん中世代です。大変お恥ずかしい話ですが、立ち読みしたり、友達が読んだやつを回し読みしたりしていました。

ただ、そういう接点も含めてマンガの裾野が広がっていったと認識しているので、立ち読みが難しくなった現代は、「マンガもお金がかかるコンテンツになってしまったな」という印象を抱いていました。それが、「ジャンプ+」は「初回全話無料」の仕組みになっていて、大変な衝撃を受けたのです。今日は籾山さんに、なぜそんなチャレンジができたのか、お聞きしたいと思っています。

アナログなコンテンツの中で、マンガは唯一と言っていいほど、デジタル化がスムーズに成功している産業に見えます。デジタルで成功した理由にはどんなものがあると考えますか?

籾山 マンガの特徴のひとつとして、連載の中で面白さが生まれるため、リアルタイムで話が展開していくライブ感を楽しむことができます。そしてそれを一人ではなく、みんなで楽しめることも魅力です。

私たちが子どもの頃は、「週刊少年ジャンプ」であれば発売日である毎週月曜日、最新話を読んだみんなが集まり「次はどんな展開になるかな」と話して楽しみました。そういうコミュニケーションが現代ではSNS上で行われているので、クラスとか部活とかの枠組みを超えて、より広がっている可能性があり、そういった意味でマンガとデジタルとの相性の良さはあると思います。

「少年ジャンプ+」副編集長

籾山 悠太 氏

2005年集英社入社。「週刊少年ジャンプ」編集部、デジタル事業部などを経て、14年「少年ジャンプ+」創刊に参画。19年より同誌の副編集長を務める。他に電子書籍ストア「ジャンプBOOKストア!」、「週刊少年ジャンプ」電子版配信、マンガ投稿・公開サービス「ジャンプルーキー!」、マンガ執筆ツール「ジャンプPAINT」、全世界マンガ配信サービス「MANGA Plus by SHUEISHA」など、多数のデジタル事業立ち上げに携わる。「少年ジャンプアプリ開発コンテスト(現ジャンプ・デジタルラボ)」発起人でもある。

籾山 悠太 氏

2005年集英社入社。「週刊少年ジャンプ」編集部、デジタル事業部などを経て、14年「少年ジャンプ+」創刊に参画。19年より同誌の副編集長を務める。他に電子書籍ストア「ジャンプBOOKストア!」、「週刊少年ジャンプ」電子版配信、マンガ投稿・公開サービス「ジャンプルーキー!」、マンガ執筆ツール「ジャンプPAINT」、全世界マンガ配信サービス「MANGA Plus by SHUEISHA」など、多数のデジタル事業立ち上げに携わる。「少年ジャンプアプリ開発コンテスト(現ジャンプ・デジタルラボ)」発起人でもある。

徳力 テレビドラマの『VIVANT』や『半沢直樹』で起きたソーシャルビューイング的なことが、マンガでも起きているのですね。最新話を見て考察して盛り上がる。そういう意味では、僕らが子どもの頃と同じようなことが、デジタルでも起こっている訳ですね。

一方で、どの産業においてもデジタル化のリスクは大きく捉えられがちです。実際、ゼロからデジタルのコンテンツを育てようとして、失敗したベンチャー事業は数知れず。コンテンツをつくってくれる人と読者、収益化を実現するビジネスモデルを組み合わせるのは簡単ではありません。2014年にリリースした「少年ジャンプ+」はどうして生まれたのですか?

籾山 私は20代のころ、2006年から2010年まで「週刊少年ジャンプ」編集部にいました。当時はまだガラケー中心で、デジタル化について考えることはあまりありませんでした。2010年にデジタルの部署に移り、「ジャンプ」を客観的に考えるようになった時期に、ちょうどスマホも普及し始めました。既存の集英社のマンガを電子書籍化し、いろいろなストアやアプリで配信する中で、もともと私が編集部出身ということもあって、やはり0から1でマンガを生み出す意義の大きさ、面白さというのをデジタルでもやりたいという気持ちがありました。そんな時、社内でスマホ向けのジャンプをつくろうとなったのです。

当時は電子書籍に抵抗を感じる作家も今よりも多かったと思います。集英社としても、書店さんにお世話になっている中で、電子書籍をどこまで積極的に進めていくかなど、いろいろな議論や意見がありました。

徳力 どうやって乗り越えたのですか?みんなで一斉スタートには、なかなかならないですよね。

note noteプロデューサー/ブロガー

徳力 基彦 氏

NTTやアジャイルメディア・ネットワーク等を経て、現在はnoteプロデューサーとして、ビジネスパーソンや企業におけるnoteやSNS活用のサポートを行っている。個人でも、日経MJやYahooニュース!個人のコラム連載等、幅広い活動を行っており、著書に「普通の人のためのSNSの教科書」、「アルファブロガー」等がある。

徳力 基彦 氏

NTTやアジャイルメディア・ネットワーク等を経て、現在はnoteプロデューサーとして、ビジネスパーソンや企業におけるnoteやSNS活用のサポートを行っている。個人でも、日経MJやYahooニュース!個人のコラム連載等、幅広い活動を行っており、著書に「普通の人のためのSNSの教科書」、「アルファブロガー」等がある。

籾山 少しずつですね。ただ、編集部が一番尊重し、向き合っているのは読者と作家さんです。読者にニーズがあったり、作家さんにもぜひやりたいという声があったりすれば、編集部は動いてくれます。そのようなニーズや要望を吸い上げたり、少しずつご理解を得たり、説得したりしながら進めました。

読者のニーズを実感する大きな出来事が、2つありました。ひとつは、2012年にリリースした電子書籍販売アプリ「ジャンプBOOKストア!」が、予想をはるかに上回る売り上げを最初から出したことです。作家さんにも大きく還元できるほどの反響があり、需要があるということがはっきり出たので、やって良かったと思いました。

もうひとつは2013年、「週刊少年ジャンプ」45周年記念号を発売する際、紙雑誌とデジタル雑誌の同時配信を行いました。個人的な感覚ですが、紙雑誌の「週刊少年ジャンプ」というのはやはり大きな存在で、発売日である月曜にデジタルも同時に配信したいと提案するのは、結構勇気のいることでした。ライバル誌の「マガジン」や「サンデー」も、当時はまだ同時配信をしていませんでした。そんな時、たまたまジャンプの編集長と、私がデジタルの部署に異動してから初めて個別にご飯を食べる機会があったので、あくまで「実験」として提案して、ぜひやろう、という話になりました。やってみると反響は大きく、やはりスマホやタブレットが広がる中で、読者がどこでも手軽に読めるという環境はニーズがあるということを実感しました。

徳力 いきなり新しいことを始めるのでなく、実験を重ねたのですね。しかし、他の産業や企業では「実験すらさせてもらえない」という話をよく聞きますし、私自身も、トップ企業になるほど挑戦をしなくなるイメージを持っています。なぜ、集英社では実験やチャレンジが可能なのでしょうか。

籾山 確かに、特に「週刊少年ジャンプ」編集部は現場がやりたいということを否定せず、新しいことやチャレンジに前向きな雰囲気がありました。リスクより、「読者や作家のためにできることをやろう」という文化があり、先輩や他の部署の方々にも理解してもらっています。新連載を表紙に出すとか、読者アンケートによって良い競争を生み出すシステムなども、多少形は変えつつも、核の部分はおそらく50年以上前から変わらずに、編集部内で生き続けているのだろうと考えます。

徳力 私もかつて、「ジャンプにハガキを送れば連載が打ち切りにならないで済む」と聞いて、一生懸命送った記憶があります。新しい作品や読者の意見を大事にするカルチャーが脈々と受け継がれているから、デジタルのニーズを感じた編集長も、自然とデジタルの提案を受け入れることができたのですね。

メルマガ登録

メルマガ登録