マーケティング・ビジネス課題を解決する学術研究 #7

AI活用が「議事録作成」で終わっている人へ マイケル・ポーターが40年前に言い当てた新技術を活用できる思考法とは

2025/09/17

マーケティングやビジネスの最新情報を得るには、実証された知見が多く詰まっている研究者の学術研究にも目を向けることが重要になる。早稲田大学ビジネススクールの客員教授である及川直彦氏による本連載では、マーケティングや営業、新規事業開発に携わるビジネスパーソンが直面する課題に対し、学術的な視点から解決策を提供していく。

生成AIのような新しい技術が出てきた時、マーケターはどのように向き合えばいいのか。大きなヒントを示してくれるのが、米国の経営学者マイケル・ポーター氏が40年前に発表した一つの論文だ。恐ろしいほどに現代を言い当てたその論文を今回、及川氏が独自に要約・図式化。新技術を活用するための思考法「4ステップ」として分かりやすくご紹介する。

生成AIのような新しい技術が出てきた時、マーケターはどのように向き合えばいいのか。大きなヒントを示してくれるのが、米国の経営学者マイケル・ポーター氏が40年前に発表した一つの論文だ。恐ろしいほどに現代を言い当てたその論文を今回、及川氏が独自に要約・図式化。新技術を活用するための思考法「4ステップ」として分かりやすくご紹介する。

AI担当者の悩み

早稲田大学ビジネススクールの学生で、自社内のAI活用の推進プロジェクトに携わっていらっしゃる方々が何人かいらっしゃいます。

その方々とお話をしていると、やはり悩みながら取り組んでいるようです。

こういった取り組みにおいて、当初は、「DX」推進のときと同じように、導入先となる自社の同僚たちからの抵抗などはあったそうです。ただ、ことAIに関しては、生成AIが実装されたチャットを実際に利用した経験がある方も多く、利用を通じて感じるサービスに対する説得力からか、DXのときほどの反発は少ない模様です。

その一方で、AI活用推進を担う方々から耳にするのは、「導入の効果が実感されない」といった悩みです。「『議事録の作成時間が短縮する』といった、こぢんまりとした効率化の話で落ちついちゃっている」「インパクトがそんなに大きくなさそうなので、チームの縮小が検討されている」といった話が多いように感じます。

AI活用を、議事録作成などの目先のベネフィットで終わらせてしまって、本当に良いのでしょうか。

このようなとき、実務家にヒントをもたらしてくれると期待されるのが学術研究のはずなのですが、AI活用に関して私が実務家にお勧めできるような論文は、まだそれほど多くは見当たりません。

これは、学術研究が、新奇性が高い「事象」自体よりは、汎用的に事象を捉えることができそうな「理論」に対する関心のほうが高いことや、研究の着手から論文として採択されるまでの時間が(影響力の高いトップジャーナルへの採択は特に)長いことから、やむを得ないという面があります。

このようなときは、「AIの論文」を探すのではなく、過去に同じような新奇性の高い技術を取り扱い、実務家にヒントをもたらした論文を探し、そのアプローチに学ぶのが早いと思います。

1985年の「予言」

そんな論文で私がお勧めするのが、この連載の第2回「マイケル・ポーターの戦略論は時代遅れ? GoogleやAppleなども実践する戦略スタイルの現在形とは」にも登場いただいたハーバード大学のマイケル・ポーター教授と、元アーサー・アンダーセンのビクター・ミラー氏が1985年に書いた論文『ITと競争優位 (How Information Gives You Competitive Advantage』です(Porter & Millar 1985)。

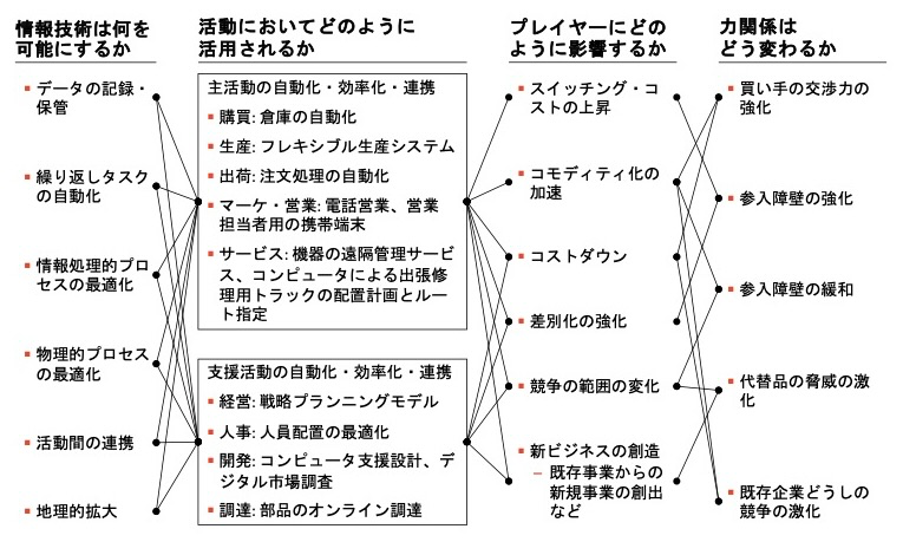

以下の図は、論文の内容を私が要約・整理して図式化したものです。

図: Porter & Millar (1985)『ITと競争優位』の要約

1985年といえば、今日おなじみとなっている情報技術が登場したばかりで、情報技術のビジネスへの活用も、まだ初期的な試みがようやく着手され始めた頃でした。

にもかかわらず、この論文では、今日の「モジュラーデザイン」や「マスカスタマイズ生産」につながる「フレキシブル生産システム」や、今日の「SFA(セールス・フォース・オートメーション)」につながる「電話営業」「営業担当者用の携帯端末」、あるいは今日の「HCM(ヒューマン・キャピタル・マネジメント)につながる「人員配置の最適化」といった、後に情報技術の活用法の定番となるものが、的確に指摘されています。

さらに驚くのが、これらの活用法が、業界を構成する個々のプレイヤーにとってどのような意味合いがあり、他のプレイヤーとの力関係がそれによってどう変わるかについて、ほぼ正確な予測をしている点です。

メルマガ登録

メルマガ登録