B2Bアジェンダ2025 #07

「データ品質」という戦略的必須要件【前編】BtoBマーケティング変革のためのフレームワーク

2025/10/10

10月16日・17日の2日間、国内最大級のB2B特化型マーケティングカンファレンス「B2Bアジェンダ2025 」が静岡・沼津のプラサ ヴェルデで開催される。

5回目の開催を迎える今回のテーマは「マーケティング組織の『事業貢献』を再定義し、必要な基盤を整備しよう」。

「リードを獲得する部門」「認知を拡大する部門」「営業支援ツールを制作する部門」ー BtoBマーケティング組織へのこうした偏った認識は、もはや過去のものになりつつある。商品部門とともに価値を生み出す。セールス部門とともに売上をつくる。カスタマーサクセス部門とともにブランドを育てる。顧客理解を経営にフィードバックする。こうした、“事業成長の中核”としての役割が求められているのだ。

マーケティング組織ができる/すべき「事業貢献」にはどのようなものがあるか? 事業貢献できる組織へとアップデートするために整備する必要がある「基盤」にはどのようなものがあるか? 本企画では、BtoBマーケターがこれらを検討するための“補助線”として、B2Bアジェンダのカウンシルメンバーがそれぞれの視点から問題提起を行う。

今回と次回は2回にわたって、クラレ 経営企画室の中東孝夫氏が、BtoBマーケティングにおける「データ品質管理」の重要性を解き明かす。BtoB特有のデータが混沌(カオス)に陥りやすい根本原因を分析した上で、そのカオスを秩序あるインテリジェンスへと転換するための核心的要素「ファーモグラフィックス」と「ユニバーサルID」の戦略的価値を論じる。さらに、この変革を組織に実装するための実践的な枠組みとして「People(人材・組織)、Process(業務プロセス)、Platform(技術基盤)」の3つの側面から、具体的なアクションプランを詳述する。

5回目の開催を迎える今回のテーマは「マーケティング組織の『事業貢献』を再定義し、必要な基盤を整備しよう」。

「リードを獲得する部門」「認知を拡大する部門」「営業支援ツールを制作する部門」ー BtoBマーケティング組織へのこうした偏った認識は、もはや過去のものになりつつある。商品部門とともに価値を生み出す。セールス部門とともに売上をつくる。カスタマーサクセス部門とともにブランドを育てる。顧客理解を経営にフィードバックする。こうした、“事業成長の中核”としての役割が求められているのだ。

マーケティング組織ができる/すべき「事業貢献」にはどのようなものがあるか? 事業貢献できる組織へとアップデートするために整備する必要がある「基盤」にはどのようなものがあるか? 本企画では、BtoBマーケターがこれらを検討するための“補助線”として、B2Bアジェンダのカウンシルメンバーがそれぞれの視点から問題提起を行う。

今回と次回は2回にわたって、クラレ 経営企画室の中東孝夫氏が、BtoBマーケティングにおける「データ品質管理」の重要性を解き明かす。BtoB特有のデータが混沌(カオス)に陥りやすい根本原因を分析した上で、そのカオスを秩序あるインテリジェンスへと転換するための核心的要素「ファーモグラフィックス」と「ユニバーサルID」の戦略的価値を論じる。さらに、この変革を組織に実装するための実践的な枠組みとして「People(人材・組織)、Process(業務プロセス)、Platform(技術基盤)」の3つの側面から、具体的なアクションプランを詳述する。

競争優位の源泉としての「データ品質」

【執筆者】

中東 孝夫 氏

株式会社クラレ

経営企画室 室長補佐

消費財メーカーにてブランドマネジメントなどを手がけた後、外資系IT企業や大手通信会社でBtoBマーケターとして活動。 2001年からデマンドジェネレーション(案件創出)に携わる一方、ブランディング、インサイドセールス、顧客DB構築などBtoBでの幅広い経験を持つ。 2019年8月よりfreee株式会社にJoinし、執行役員 VP of Marketingを務め、公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構 B2Bマーケティング委員にて設立時の委員長を務める。 2021年8月より株式会社クラレの経営企画室にて全社の様々な変革プロジェクトに関与する。

株式会社クラレ

経営企画室 室長補佐

消費財メーカーにてブランドマネジメントなどを手がけた後、外資系IT企業や大手通信会社でBtoBマーケターとして活動。 2001年からデマンドジェネレーション(案件創出)に携わる一方、ブランディング、インサイドセールス、顧客DB構築などBtoBでの幅広い経験を持つ。 2019年8月よりfreee株式会社にJoinし、執行役員 VP of Marketingを務め、公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構 B2Bマーケティング委員にて設立時の委員長を務める。 2021年8月より株式会社クラレの経営企画室にて全社の様々な変革プロジェクトに関与する。

現代のBtoBマーケティングにおいて、データ品質は、もはやバックオフィスで行われる遡及的なデータ整理業務、いわば「後工程の清掃活動」ではない。あらゆる成功したマーケティング戦略の根幹をなす、不可欠な前提条件に他ならない。

データ品質のレベルは、マーケティング、セールス、カスタマーサクセスといった顧客と対峙する全部門の意思決定の速度と精度に直接的な影響を及ぼす。高品質なデータは、単なる効率化のツールではなく、企業が競争優位を築くための戦略的資産そのものだ。

しかしながら、多くの企業が、その戦略的重要性を軽視している。データ品質の欠如がもたらすビジネスコストは甚大で、それは単なる非効率にとどまらない。不正確なターゲティングによるマーケティング予算の浪費、重複したコミュニケーションや無関係なアプローチによるブランドの信頼性低下、そして誤った顧客分析に基づく戦略立案の失敗……このように、具体的な損失として現れる。

例えば、同一顧客に対して複数の営業担当者が重複してアプローチする事態は、リソースの無駄遣いであると同時に、顧客に組織としての管理能力の欠如を露呈し、信頼を著しく損なう行為といえる。

本稿では、BtoBマーケティングにおける「データ品質管理」の重要性を解き明かし、その変革を実現するための具体的なフレームワークを提示する。

BtoBデータカオスの解剖学:品質劣化の根本原因を解き明かす

BtoBマーケティングにおけるデータ品質の問題は、単なる入力ミスやシステムの不備といった表層的な事象ではない。BtoB取引の構造的複雑さ、言語的特異性、そしてテクノロジー導入のパラドックスが絡み合った、根深い課題である。

BtoBデータがなぜ必然的にカオス状態に陥るのか、根本原因を多角的に分析し、問題の本質を深く掘り下げてみよう。

- BtoBリレーションシップの迷宮:なぜ企業構造は単純なデータベースを拒むのか

BtoBデータ管理の最初の難関は、そのリレーションシップの複雑性にある。BtoCが「個人」という単一のエンティティを対象とするのに対し、BtoBは階層的かつ網状の構造を持つ「組織」を相手にする。

▶︎企業~事業所~担当者という階層構造

BtoBにおける基本的なデータモデルは、「カンパニー(アカウント)」を頂点とし、その下に複数の「サイト(事業所、工場、支店)」が存在し、さらに各サイトに多数の「コンタクト(担当者)」が所属するという階層構造で成り立っている。

しかし、多くのCRM(顧客関係管理)システムは、この階層構造を適切に管理できるように設計・運用されておらず、結果としてデータの所属関係が不明なフラット化、あるいは同じ企業なのに別企業と判断される断片化が起きてしまう。これにより、企業全体としての顧客像を捉えることができず、「A社の東京本社」と「A社の大阪支社」が別々の顧客として扱われるといった事態が発生する。これは、顧客との関係性を全体最適で管理する上での致命的な欠陥となる。

▶︎企業グループのファミリーツリーのマッピング

さらに複雑なのは、親子会社や関連会社といった企業グループ全体の把握である。特にグローバルに展開する大企業を顧客とする場合、その資本関係を正確に追跡することは手作業ではほぼ不可能に近い。この関係性を把握できなければ、戦略的なアカウント管理は成り立たない。

例えば、ある子会社との取引が、実は巨大なグローバルクライアントへの足がかりである可能性を見逃したり、グループ全体での取引総額を把握できずにアップセルやクロスセルの機会を逸したりすることになる。親子会社間のデータ共有には個人情報保護法令における「共同利用」の手続きが必要となる場合もあり、法的な側面からも正確な関係性の把握が必要だ。

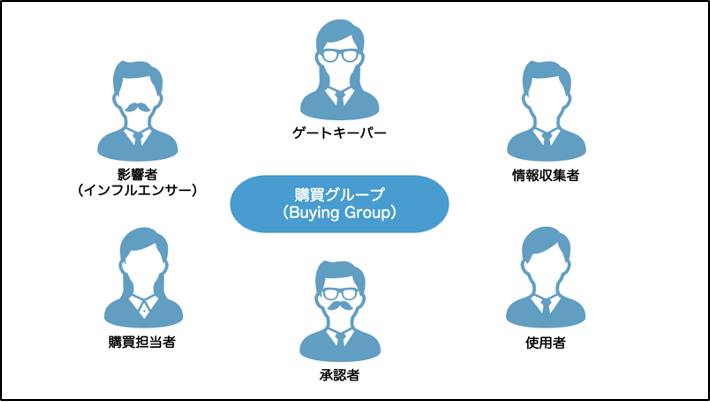

▶︎「購買グループ」の特定

BtoBにおける購買意思決定が、単独の担当者によって行われることは稀である。実際には、情報収集者、使用者、影響者(インフルエンサー)、意思決定者、承認者、購買担当者、そして情報流入を管理するゲートキーパーといった複数の役割を持つ人物で構成される「購買グループ(Buying Group)」によって進められる。

従来のリード(見込み客)単位でのマーケティングアプローチでは、このグループ全体に働きかけることはできない。購買グループ内の各個人が持つ異なる課題やニーズに対応したアプローチが不可欠であり、そのためには「誰が」「どの立場で」「購買プロセスのどの段階に」関与しているのかをデータとして可視化する必要がある。この複雑な人間関係のネットワークをデータとして管理することの難しさが、BtoBマーケティングの効果を著しく阻害する要因となっている。

- 日本語環境という難問:名寄せ(Name Matching)が抱える多層的な問題

データ品質における最大の課題の一つが「名寄せ」(散在するデータの中から同一の企業や個人を特定し、データを統合するプロセス)である。特に日本語環境における企業の名寄せは、世界的に見ても極めて難易度が高い。

▶︎ダブルバイト問題を超えて

この問題は、単に文字コードがダブルバイト(編集部注:日本語や中国語など、通常使用する文字をコンピュータで扱う上で、1文字に2バイトを要することを指す)であるという技術的側面に留まらない。むしろ、日本語が持つ表記の多様性、すなわち「マルチキャラクターセット」とでも言うべき言語表記的・文化的特性に起因する。

具体的には、以下のような無数の「表記ゆれ」が日常的に発生する。

- 法人格表記の多様性:「株式会社」と「(株)」、「(株)」、「㈱」など、複数の表記が存在する。

- 文字種の混在と類似文字:全角・半角の英数字やカタカナ、そして見た目が酷似しているが文字コードが異なる文字(例:カタカナの「ニ」と漢数字の「二」、カタカナの「タ」と漢字の「夕」、漢字の「社」と「杜」)が頻繁に誤用される。

- 記号の曖昧性:長音記号(ー)とハイフン(-)、ダッシュ(―)は視覚的に区別がつきにくく、入力者によって使い分けがバラバラである。

- 入力規則の欠如:部門ごと、担当者ごとにデータ入力の基準が異なり、統一されたルールダブルバイトが存在しないことが、表記ゆれをさらに助長する。

▶︎失敗がもたらす連鎖的ダメージ

名寄せの失敗は、単なるデータ上の不整合では済まされず、ビジネスの現場で深刻なダメージの連鎖を引き起こす。一つの企業が複数のレコードとしてデータベース内に存在することで、以下のような問題が発生する。

- 顧客体験の著しい劣化:同一企業、あるいは同一担当者に対して、異なる営業担当者から矛盾した内容のアプローチが繰り返される。これは顧客に「この会社は社内の情報共有ができていない」という強い不信感を抱かせ、企業としての信頼を大きく損なう。

- 営業・マーケティング活動の非効率化:本来は一つのアカウントとして統合的にアプローチすべき顧客に対し、複数のチームが別々の新規顧客としてアプローチを試みるなど、貴重なリソースの無駄遣いが発生する。

- 分析機能の麻痺:顧客に関するデータが分散しているため、その顧客との取引履歴、エンゲージメントの全体像を把握することが困難になる。これにより、アカウントごとのLTV(顧客生涯価値)の算出や、正確なセグメンテーション、効果的なマーケティングROIの測定といった、データドリブンな意思決定が根本から成り立たなくなる。

名寄せの問題は、単なる技術的課題としてではなく、組織的な課題として捉える必要がある。表記ゆれの発生は、多くの場合、組織全体で統一された企業識別のためのマスターデータ統制が存在しないことの現れだ。各部門が独自のルールで顧客データを管理しているために、システム全体で一貫性が失われる。したがって、根本的解決のためには、ツール導入だけでなく、企業を唯一無二に特定するための「共通ID」を核とした、全社的なデータガバナンスの確立が必要といえる。

メルマガ登録

メルマガ登録