B2Bアジェンダ2025 #08

「データ品質」という戦略的必須要件【後編】BtoBマーケティング変革のためのフレームワーク

2025/10/14

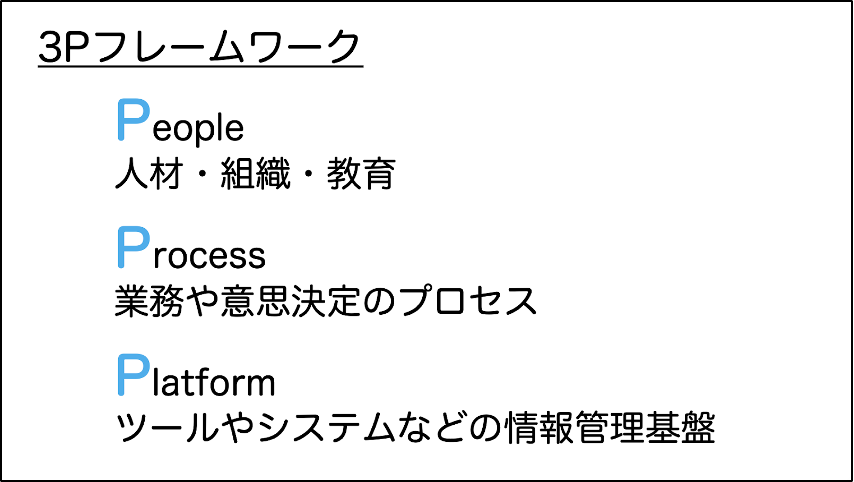

データ品質変革のための3Pフレームワーク:People、Process、Platform

データ品質管理を組織に定着させ、持続的な成果を生み出すためには、テクノロジーの導入だけでは不十分である。組織文化、業務プロセス、そして技術基盤という3つの要素が三位一体となって機能する、包括的な変革が不可欠だ。

ここでは、その変革を実現するための実践的な青写真として、「People(人材・組織・教育)」「Process(業務や意思決定のプロセス)」「Platform(ツールやシステムなどの情報管理基盤)」という3Pフレームワークを提示する。

多くの企業が陥りがちな過ちは、まずPlatform(ツール)を導入し、それが問題を解決してくれると期待することである。しかし、成功への正しい順序はその逆。まず、適切なPeople(リーダーシップの支援、専門知識を持つ担当者)が、あるべきProcess(ガバナンスルール、データ標準)を定義し、そして最後に、そのプロセスを最も効果的に支援するPlatformを選択する。この順序を遵守することが、変革を成功に導くための最も重要な原則といえる。

- Platform:データエクセレンスを支える技術基盤

Platformは、データ品質戦略を実行するための土台となる。その役割は、汚染の「予防」、データの「管理・統合」、そして品質の「維持・向上」という3つのフェーズに大別される。

▶︎汚染を入口で防ぐ(データ入力時点での予防)

データ品質管理において最も費用対効果が高いのは、問題が発生した後の修正(対症療法)ではなく、問題の発生を未然に防ぐこと(予防医学)である。リアクティブ(事後的)なデータクレンジングは、高コストで時間を要する「緊急手術」に例えられる。一方、プロアクティブなデータハイジーン、特にデータ入力時点での品質確保は、はるかに低コストで組織全体の健全性を維持する「予防医学」といえる。

その観点からいえば、Webサイトの問い合わせフォームや資料請求フォームは、データ汚染の最大の入り口の一つである。

ここにEFO(入力フォーム最適化)ツールを導入し、ユーザーが会社名を入力し始めると、企業データベースとAPI連携して正式名称の候補をサジェスト表示する。ユーザーが候補を選択すると、法人番号、正式な住所といった情報が自動的に補完入力される。国税庁が提供する法人番号のWeb-APIなどを活用することで、入力時点でのタイポや表記ゆれを根絶し、クリーンなデータのみがシステムに流入する仕組みを構築できる。

▶︎中核となるデータハブ(管理と統合)

収集されたデータは、一元的に管理・統合されなければその価値を最大限に発揮できない。

CRM/SFA/MAといったシステムは、顧客データ管理の中枢神経系として機能する。プラットフォーム選定においては、 前編で述べたような企業ー事業所ー担当者といった階層構造を適切に管理できる機能を持つことが重要である。また、強力な重複検出・名寄せ機能がネイティブで備わっているか、あるいは外部ツールとシームレスに連携できるかも重要な評価基準となる。

より高度なデータ統合を目指す場合は、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)が有効な選択肢となる。CDPは、Webサイトの行動履歴、MAのエンゲージメントデータ、CRMの顧客情報、基幹システムの購買データなど、社内外に散在するあらゆる顧客データを収集・統合し、顧客一人ひとり(BtoBの場合はアカウントごと)に紐付けた統一プロファイルを構築することに特化したプラットフォームである。これにより、サイロ化されたデータを横断した、真の360度顧客ビューを実現できる。

▶︎継続的なエンリッチメントとメンテナンス(データの鮮度維持)

データは一度クリーンにしても、時間と共に劣化する。その鮮度を維持し、さらに価値を高めるための仕組みが不可欠である。

仕組みの一つとして、サードパーティデータによるエンリッチメントが挙げられる。D&Bのような外部データプロバイダーとAPI連携し、法人番号やD-U-N-S® Numberをキーにして、既存の顧客レコードに最新のファーモグラフィックス(業種、従業員数、売上高など)を定期的に付与(エンリッチメント)する。これにより、静的な顧客リストを、常に最新のインテリジェンスが反映された動的な資産へと進化させることができる。

- Process:データガバナンスをビジネスの仕組みに織り込む

優れたPlatformも、それを運用するための明確なProcess(ルールと業務プロセス)がなければ宝の持ち腐れとなる。データガバナンスを、一部の専門家の仕事ではなく、組織全体の日常業務に組み込むことが重要である。

▶︎データ標準の確立

まず、組織としての「公式なルールブック」を作成する。これは、顧客データに関するあらゆる項目の入力規則を明確に文書化するものである。例えば、「会社名は必ず登記上の正式名称で入力する」「電話番号はハイフンなしの半角数字に統一する」といった具体的な基準を定め、マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、顧客データに触れる全部門で、この標準を遵守することを徹底する。

▶︎データスチュワードシップとオーナーシップの定義

データの品質に対する責任の所在を明確にする。CRMのデータ全体の「オーナー」は誰か?データ品質の指標を監視し、改善を推進する責任者は誰か?これらの問いに答えるため、「データスチュワード」という役割や、部門横断的な「データガバナンス委員会」を設置することが有効である。彼らはデータ標準の策定、ルールの維持、そしてデータに関する部門間の利害調整といった役割を担う。

▶︎データライフサイクル管理の実装

データは永続的なものではない。その生成から活用、そして最終的な廃棄に至るまでのライフサイクル全体を管理するプロセスを定義する必要がある。

具体的には、次のようなことが挙げられる。

ダッシュボードやレポートを用いて、データ品質(例:必須項目の入力率、重複レコード数、フォーマットエラー率など)を定期的に測定・レビューするプロセスを設ける。

新規流入データの品質を維持するだけでなく、過去に蓄積された不正確なデータを修正するための、計画的かつ定期的なクレンジング活動を実施する。

長期間活動のない顧客データや、ビジネス上不要となったデータを適切にアーカイブまたは削除するためのルールを定める。これにより、アクティブなデータベースのパフォーマンスと関連性を高く維持できる。

▶︎人間系のフィードバックループの構築

テクノロジーだけではすべてのデータエラーを検知できない。日々の業務の中で顧客と直接対話している営業担当者やカスタマーサポート担当者は、データの誤りを発見する最も重要なセンサーである。彼らがCRM上でデータの誤り(社名変更、担当者の異動など)を発見した際に、簡単かつ迅速に報告できる仕組みを構築するのが望ましい。

このフィードバックがデータスチュワードに集約され、検証・修正された後、報告者に完了通知が送られる。このようなフィードバックループは、現場の当事者意識を高め、継続的な品質改善の好循環を生み出す。

- People:データ責任の文化を醸成する

最終的にデータ品質を決定づけるのは、組織の「人」と「文化」である。全従業員がデータの価値を理解し、その品質に責任を持つ文化をいかにして醸成するかが、変革の成否を分ける。

▶︎経営層のスポンサーシップ獲得

データ品質向上への取り組みは、部門横断的な協力と一定の投資を必要とするため、トップダウンの強力な支援がなければ頓挫する。経営層に対してビジネスケースを提示する際は、単なるコスト削減効果だけでなく、売上向上への貢献、コンプライアンスリスクの低減、そしてデータという戦略的資産の価値最大化といった、より高次元のROI(投資対効果)を訴求することが重要である。

▶︎トレーニングと教育

「データ品質は全員の仕事である」という意識を浸透させる必要がある。データに触れる全従業員を対象としたトレーニングプログラムを開発・実施する。その際、単にデータ入力の「やり方(What)」を教えるだけでなく、なぜそのルールが必要なのかという「理由(Why)」を丁寧に説明することが肝要である。

自身の入力したデータが、マーケティングキャンペーンの成否や、会社の意思決定にどう影響するのかを具体的に示すことで、従業員の当事者意識と責任感を育むことができる。

▶︎組織設計:マーケティングオペレーションズ(MOps)の役割

データ品質管理を継続的に推進するためには、専門の推進母体が存在することが望ましい。その役割を担うのが、マーケティングオペレーションズ(MOps)やデータガバナンスといった専門チームである。このチームが、Platformの管理、Processの定義・監視、そして全社的なトレーニングの実施といったハブ機能を担うことで、一貫性と説明責任が担保され、取り組みが形骸化することを防ぐ。

▶︎インセンティブとKPIの連携

人の行動は、評価されるもの・報いられるものへと向かう。そのため、データ品質を、従業員のパフォーマンス評価やインセンティブ設計に組み込むことが極めて効果的である。

例えば、営業担当者の評価指標に「CRMレコードの完全性・正確性」といった項目を加えたり、マーケティングチームのKPIに、リードの「量」だけでなく「質(データ品質スコア)」を加えたりする。測定され、報酬に結びつくことで、データ品質は「やらされ仕事」から「達成すべき目標」へと変わる。

この3Pフレームワークは、データ品質という複雑な課題を、実行可能な構成要素に分解し、組織的な変革を推進するための羅針盤となる。テクノロジー、プロセス、そして人が互いに連携し、データという資産の価値を最大化するための、体系的なアプローチなのである。

まとめ:データ管理から「データ マスタリー」へ

本稿では、 前編と後編の2回にわたって、BtoBマーケティングにおけるデータ品質管理が、単なる運用上の課題ではなく、企業の競争力を根底から左右する戦略的必須要件であることを明らかにしてきた。

BtoB特有のデータカオス(複雑な階層構造、日本語の名寄せ問題、オートメーションによる汚染、データの高速な陳腐化など)の根本原因を直視することに始まり、そのカオスを乗り越え、信頼できる唯一の情報源を確立するための鍵が、ファーモグラフィックスによる顧客の深い理解とユニバーサルIDによるデータの統合にあることを示した。その上で、この変革を組織に根付かせるための具体的な行動計画として「People、Process、Platform」の三位一体のフレームワークを提示した。

このフレームワークの実践は、単なるコストセンターへの投資ではない。企業のあらゆるマーケティング活動と営業活動の土台を築く、最も重要な戦略的投資と認識する必要がある。高品質なデータ基盤があって初めて、ABM、パーソナライゼーション、そしてデータドリブンな意思決定といった現代BtoBマーケティングの高度な戦術が真の効果を発揮する。

さらに言うと、多くの企業が次なる成長の鍵として注目するAI(人工知能)や高度なアナリティクスの活用においても、このデータ品質基盤は絶対的な前提条件となる。不正確で矛盾したデータをAIに学習させても、得られるのは無意味、あるいは有害な予測だけであり、「Garbage In, Garbage Out」の原則が大規模に再現されるに過ぎない。

したがって、データ品質管理への取り組みは、現在の業務効率化に留まらず、企業の未来の競争力を確保するための「入場券」を手に入れることに他ならないのだ。

今、BtoBマーケティングのリーダーに求められているのは、この変革の旗手となることだ。データ品質を経営アジェンダの中心に据え、組織を動かし、文化を育む。それは、単なる「データ管理(Data Management)」のレベルを超え、データを完全に掌握し、競争優位の源泉として自在に活用する「データ マスタリー(Data Mastery)」の高みを目指す旅である。

この旅こそが、デジタル時代において持続的な成長、卓越したオペレーション、そして顧客との永続的な関係を築くための唯一の道なのである。

- 他の連載記事:

-

B2Bアジェンダ2025 の記事一覧

- 1

- 2

メルマガ登録

メルマガ登録