ネプラス・ユー2025レポート #04

400社超支援のマーケター・西口一希氏が伝授する「事業の成長可能性を見通す顧客理解」【ネプラス・ユー2025レポート前編】

事業成長に向けて未来を共創する「マーケティング万博」をテーマに、関西を中心としてトップマーケターが集結するカンファレンス「ネプラス・ユー2025」が7月16~17日、大阪市中央公会堂で開催された。

初日のオープニングキーノートでは「顧客構成の解像度で、事業の未来が見通せる」をテーマに、Wisdom Evolution Company 代表の西口一希氏が登壇した。

AIやデータを活用した需要予測の精度向上が注目されている今、データの背後にある「顧客のリアルな姿」をどれだけ深く理解できるかが重要だと西口氏は指摘する。事業の未来や可能性を見通すためにビジネスパーソンに求められるものとは。真に顧客と向き合うマーケティングの在り方とは。そしてAI全盛時代にマーケターが生き抜くには…。花王デジタル戦略部門の廣澤祐氏がモデレーターを務め、これらの問いへの答えを探ったセッションを2回に分けてレポートする。

初日のオープニングキーノートでは「顧客構成の解像度で、事業の未来が見通せる」をテーマに、Wisdom Evolution Company 代表の西口一希氏が登壇した。

AIやデータを活用した需要予測の精度向上が注目されている今、データの背後にある「顧客のリアルな姿」をどれだけ深く理解できるかが重要だと西口氏は指摘する。事業の未来や可能性を見通すためにビジネスパーソンに求められるものとは。真に顧客と向き合うマーケティングの在り方とは。そしてAI全盛時代にマーケターが生き抜くには…。花王デジタル戦略部門の廣澤祐氏がモデレーターを務め、これらの問いへの答えを探ったセッションを2回に分けてレポートする。

「健全な利益の上げ方」とは?

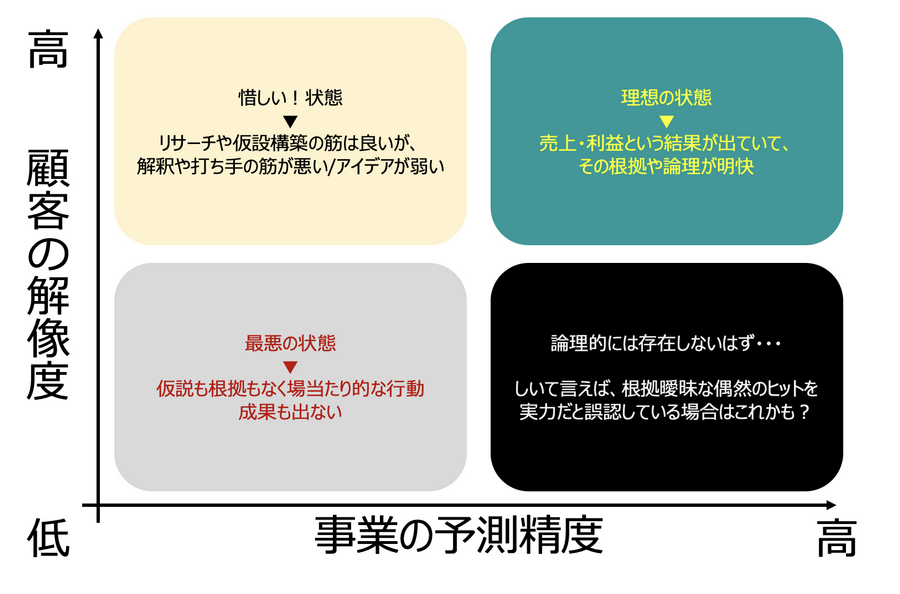

廣澤 今日は「顧客の解像度を上げると、事業の未来が見通せる」というテーマで西口さんにお話を伺います。仮に「顧客の解像度を上げる」を説明変数、「事業の未来が見通せる」を目的変数として、顧客の解像度を縦軸、事業の予測精度を横軸にして4象限に分けてみました。目的変数は売上や利益の予想、説明変数は利益に寄与する具体的な行動やその根拠です。

顧客の解像度も事業予測精度も高い状態が右上の「健全な売上・利益のあり方」で、目指すべきところです。ところが、顧客の解像度は高いけれど事業の予測精度は低い、つまりリサーチや仮説構築の筋はいいが打ち手やアイデアが弱い、という左上のケースが少なくありません。また、顧客の解像度が低いにも関わらず、事業の予測精度が高いと勘違いしている(偶然のヒットを実力と誤認している)右下のケースもあります。

まず、右上の理想的・健全な売上や利益とはなんなのか。そこに到達するにはどんな努力が必要か。そしてそれを具体的にどういうサイクルで回していくべきか、お伺いしたいです。

西口 廣澤さんがつくってくれたこの表を、自分なりに解釈して使わせてもらいますね。今日、ご出席いただいている方で「顧客の解像度がイマイチ」という企業はいらっしゃいますか?

廣澤 (多くの手が挙がるのを見て)多いですね(笑)

西口 では、顧客解像度は結構いけてるぞ、という方は?・・・いらっしゃいますね。

Wisdom Evolution Company

代表

西口 一希 氏

大阪大学経済学部卒業

P&Gマーケティング本部 マーケティングディレクター

ロート製薬 執行役員マーケティング本部長

ロクシタンジャポン代表取締役、社外取締役兼戦略顧問

スマートニュース執行役員マーケティング担当(日本・米国)

M-Force創業、後にマクロミルに売却

現在Strategy PartnersおよびWisdom Evolution Companyの代表

マーケティングの実務に役立つオリジナルのコンテンツを無料の登録制サイトWisdom -Betaにまとめている。

代表

西口 一希 氏

大阪大学経済学部卒業

P&Gマーケティング本部 マーケティングディレクター

ロート製薬 執行役員マーケティング本部長

ロクシタンジャポン代表取締役、社外取締役兼戦略顧問

スマートニュース執行役員マーケティング担当(日本・米国)

M-Force創業、後にマクロミルに売却

現在Strategy PartnersおよびWisdom Evolution Companyの代表

マーケティングの実務に役立つオリジナルのコンテンツを無料の登録制サイトWisdom -Betaにまとめている。

これまで私が相談に乗った435社のうち、8割は自社について「顧客の解像度が低い」、残りの2割は「顧客の解像度が高い」と思っていらっしゃいました。後者の場合でも、実際には解像度が低いことが結構あります。そもそも誰が高い/低いを判断するのかという問題もありますが。

もうひとつ問題なのは、KGIとKPIが偏重されがちなことです。実務現場で非常によく使われる指標ですが、これらはあくまで結果指標なので、予測精度とはあまり関係がありません。では、予測指標とはどのようなものでしょうか。何をもって未来を予測すればいいのかは、マーケティングの本などにもあまり書かれていません。

日々の実務の中では、経営会議において財務担当者から「売上や営業利益はこのくらいで、投資があるから営業利益はこれくらい下がります」というようなファイナンス視点の予測があるでしょう。ただ、マーケティング担当者がその予測をすることはあまりないのではないでしょうか。それが大きな課題のひとつです。

ご質問いただいた「理想的・健全な売上や利益の上げ方」を考える以前に、そもそもマーケティングでは「利益を見ていない」ケースが非常に多いという実態があります。だから、健全な利益と言われてもよく分からないというのが正直なところではないでしょうか。

廣澤 なるほど、確かに。

西口 私の古巣であるP&Gのマーケティングでは、利益の話が日常的に出てきましたし、ブランドマネージャーがPL(損益計算書)の責任を持っていました。しかし外に出てみて、実はこれは当たり前ではなく、多くの会社が売上かシェアの話しかしないことに驚きました。「理想的・健全な売上や利益の上げ方」を考えるためには、まず「利益を見る」ということが必要だと思います。

メルマガ登録

メルマガ登録