顧客体験をテクノロジーで拡張する~リテール業界のDXレポート~ #02

パルコでの反省から見えてきた、DX成功のヒント【J.フロント リテイリング 林直孝】

2024/12/09

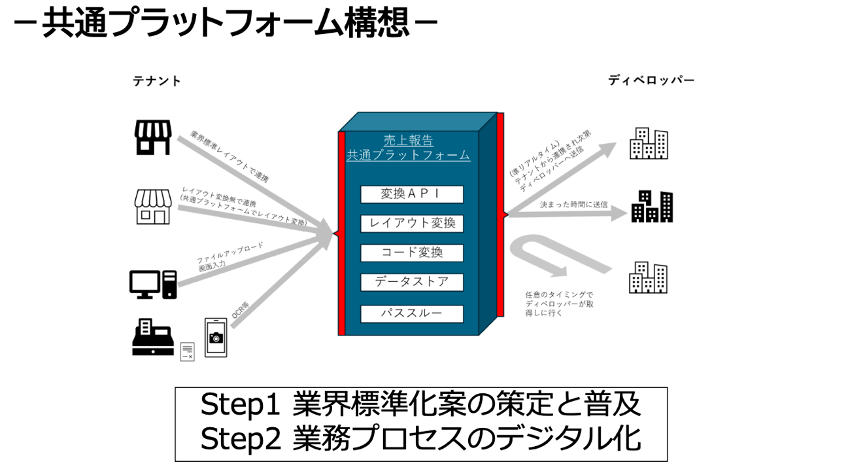

共通プラットフォーム構想

全国のSCにおける売上報告の方法はバラバラです。オンラインと報告用紙の二重で報告することをテナントに求めるSCもあれば、報告項目が多いところも、少ないところもあります。このバラツキを標準化し、簡素化された報告項目をデータでやりとりする業界共通のプラットフォームをつくり、業務プロセスをデジタル化すべきだという提案を、今年5月にDX委員会として提言しました。

SC業界に限らず、EX領域において「標準化・簡素化・システム化」をキーワードに共通プラットフォームを生み出そうという動きは、各業界で活発になってきています。それに適したクラウドサービスもさまざまに登場しています。

SC業界においても既に、大手のテナントとSCの間で売上精算を共通システム化し、簡素化に取り組んでいる例もあります。ただこれは、テナントとSCが個別にシステム化する必要があるため、対応にかかる時間もコスト負担も大きいという課題もあり、個々にシステム化するよりも、業界共通のプラットフォームをつくったほうが、スピード感をもってコストも労力も効率的に実現できるだろうと考えています。共通プラットフォームに売上精算報告に関するデータを送信してもらい、運営側である商業施設は、そこから売上精算に必要な情報を得られるようにする構想です。

報告の項目も絞るよう提言しました。これまでは決済手段ごとの売上や売上控除、売上外の出入金や免税客数など、多いSCだと20もの項目があったのですが、賃料計算や集客把握に必要な4項目に絞り大幅に簡素化しました。

また、紙の売上報告日報やクーポンなど金券をペーパーレス化することで、煩雑な現物処理・保管の手間を省きます。

標準化案の普及と同時に、共通プラットフォーム構想は今、実現に向けてワーキンググループを立ち上げて検討を進めています。私もDX委員長として全国の担当者向け勉強会に出向き、標準化やペーパーレス化、共通プラットフォーム構想を説明しています。

売上報告の簡素化は、どのSCでも関心が高いものの、従来のやり方を大きく変えることでもあり、合意形成は簡単ではありません。しかし、SC各社がこれを実行し業界全体のEXを底上げすることで、より創造的なCXに向き合っていく重要性の理解が広がっていると実感しています。

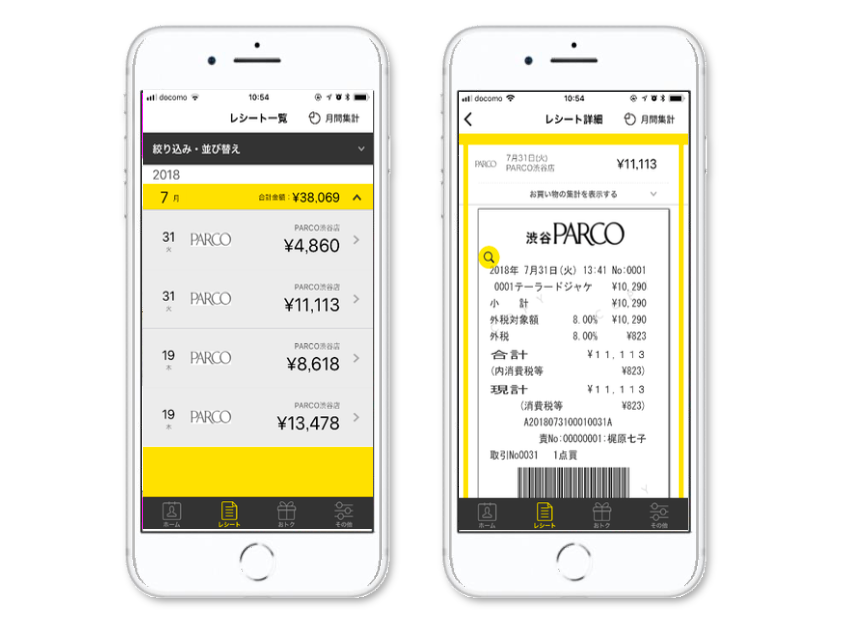

私がEXや共通システム化に意欲を燃やす背景として、もうひとつ、苦い経験をお話しします。前回お伝えしたように、パルコでは2014年にスマートフォンアプリ「POCKET PARCO」をローンチしました。このアプリに2019年、渋谷PARCOの建替え後のグランドオープンに合わせて、お客さま向けに電子レシートサービスを搭載したのです。

アプリでレシートをデジタル発行すれば、お客さまにとってはお財布が紙レシートで膨らむことがなく、ご自身の買い物履歴を残すことができます。パルコとしては売上報告に記載されない具体的な販売商品まで把握することができ、データ分析の精度を上げ、テナントには統計情報化した他店舗の売れ筋情報などをフィードバックしたり、お客さまにも購買商品に基づいた商品レコメンド情報をアプリを通じて提供したりできます。売り場の魅力を強化し、お客さまの体験価値を上げるCX施策を目指したわけです。

しかし、現在「POCKET PARCO」にこの機能はありません。理由はさまざまですが、端的に言えば、テナント企業のみなさまからの賛同を思うように得られずに、限定的なデータ活用にとどまり、目的としたCX向上にたどり着くことができなかったためです。

レジで登録されたデータを、テナントスタッフのみなさまの作業を伴わずにシステムに送るものですから、今回DX委員会が提唱した共通プラットフォームで構想しているシステムとデータの流れは同じです。しかし、CXの向上を追求する一方で、EXという切り口からレジ登録データを使って、販売員の方々の業務負担を減らすという価値創造を、当時はデザインできていなかったと思います。

この反省から、DXはEXとCXのバランスや順序が大事なのだと思い至りました。現在、日本ショッピングセンター協会の加盟企業に対して共通プラットフォーム構想を提案する時、人手不足の中、さまざまな業務の負担が増しているスタッフの方々の業務を減らそうというEX向上への思いは、どの企業にも共通していると感じます。テナントの賛同を得やすいことからDXが進み、スタッフのみなさんの仕事がCX=顧客体験価値向上に向かっていくと期待しています。

DXへのアプローチにさまざまな形がありますが、だからこそ、各企業・各業界の試行錯誤の経験が、より大きな課題解決に生かされる場合もあるでしょう。EXとCXの融合による価値創造へのアプローチのひとつとして、読者の参考になれば幸いです。

- 1

- 2

メルマガ登録

メルマガ登録