顧客体験をテクノロジーで拡張する~リテール業界のDXレポート~ #03

Web3.0は「バーチャルファースト」の時代。20XX年商業施設の購買体験のカギを握るものとは?【大丸松坂屋 林 直孝】

私は現在、ショッピングセンター(SC)のPARCO(パルコ)や百貨店の大丸、松坂屋などを展開するJ.フロント リテイリング(JFR)を経て、この春より大丸松坂屋百貨店でデジタル戦略推進を統括しています。この連載では、新卒で入社したパルコでの経験を中心に、SCや百貨店においてテクノロジーがどのような思想や方法論のもとに顧客体験を「拡張」し、新しい価値提供につなげているかをご紹介・考察します。

変化の激しい世の中で、マーケティングにおいて真に重視すべきなのは「10 年後も変わらない価値」だと考えます。前回は、その価値を守るためにSC業界で進むEX(従業員体験価値)向上の取り組みについてお伝えしました。今回はCX(顧客体験価値)を軸に、リアルとデジタルの融合による新しい商業施設空間体験の可能性について前編・後編にわたってお話したいと思います。

変化の激しい世の中で、マーケティングにおいて真に重視すべきなのは「10 年後も変わらない価値」だと考えます。前回は、その価値を守るためにSC業界で進むEX(従業員体験価値)向上の取り組みについてお伝えしました。今回はCX(顧客体験価値)を軸に、リアルとデジタルの融合による新しい商業施設空間体験の可能性について前編・後編にわたってお話したいと思います。

「バーチャルファースト」の時代へ

現在はいわゆる「Web2.0」から「Web3.0」への移行期で、「Web2.5の時代」とも呼ばれます。これをSCや百貨店に当てはめると、どのような変化が起こっているのでしょうか。

2019年に刊行され話題になった『アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る』(藤井保文・尾原和啓著、日経BP)は「Web2.0」を的確に解説した書籍で、デジタルを使った体験価値を考えるうえで私もとても参考にさせてもらいました。「アフターデジタル」とはスマートフォンで常にインターネットに接続された時代を指し、私は「スマホファーストの時代」と解釈しました。「ビフォーデジタル」が、来店したお客さまへの接客と商品のみでの価値提供だったのに対して、アフターデジタルでは、来店前のコミュニケーションから来店中のリアルな接客に加えたデジタル体験、そして来店後の継続的な関係構築まで、デジタル活用によって結ばれた一続きのショッピング体験の形に変わりました。

第1回でお話したように、パルコは2013年に「24時間PARCO」というコンセプトを掲げ、アフターデジタル時代のショッピング体験をいち早く体現しようとしました。具体的に実装したのが、2014年にオープンした福岡パルコの新館です。まずアプリなどスマホ上の接点で出店するテナントのスタッフの皆さんがショップや商品の魅力を伝え、来館していただくと、館内のいたるところに設置されたデジタルサイネージにアプリと連動したコンテンツが多彩に表示されます。当時はまだ「パケ死(データ通信量が上限を超えて通信速度が遅くなるなどの現象)」の問題があったので、フリーWi-Fiを全館に整え、買い物後はアプリを通じてお客様のショッピング体験を評価していただく仕組みを導入しました。

当時は先述の書籍はまだ発表されていませんでしたが、まさにスマホファーストの体験価値向上に取り組んだのがWeb2.0時代のパルコでした。グループ企業の大丸松坂屋百貨店でも同様に、アプリに代表されるスマホツールがマーケティング上、あるいは接客上、欠かせない存在となっています。これはSCや百貨店に限らず、特に小売業では同様の傾向が見られることと思います。

では、既に片足が入っている「Web3.0」はどのような時代でしょうか。2022年刊行の『メタバースとWeb3』(國光宏尚著、エムディエヌコーポレーション)は「バーチャルファースト」へのシフトを指摘しています。Web2.0がスマホというデバイスの特性上二次元だったのに対して、Web3.0は三次元の世界です。國光さんの整理では、主戦場となるデバイスはスマホからXR(クロス・リアリティ)・メタバースに移ります。これは恐らくゴーグル型、あるいはその先に普及が期待されているスマートグラスのような、長時間装着して使用するものを指すでしょう。データは現在、SNS上の情報交換が盛んになっていますが、ブロックチェーンで安全に共有されるようになります。データ処理・解析についてはクラウドサービスにAIが組み合わさり、日常的にデータがAIによって解析されて新たなサービスに使われていくという流れが自然になります。このクラウド×AIのサービスの普及はすでに実感がありますよね。

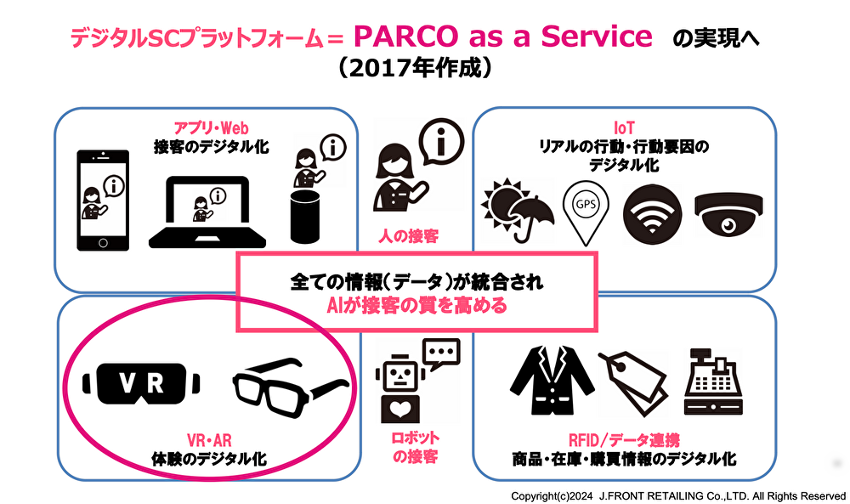

國光さんが予測するこのWeb3.0の世界は、書籍が出るより数年前にブログでも発表されていました。私も2017年ごろに読んで刺激を受け、「ではパルコで進めてきたオムニチャネルプラットフォームはWeb3.0時代にどう変わるだろう」と考えた結果、次世代のSCにおけるデジタルプラットフォームとして『PARCO as a Service』を構想しました。

あらゆるデータがクラウド上で収集・解析され、サービスへと還元されていく仕組みをトータルで「Service」と捉えたこの構想は、2019年の渋谷PARCOのリニューアルオープンを前に、出店テナント向けの年次総会で将来のパルコ像として説明しました。

CXに関連して今、特に注目しているのが左下のVR・ARによる「体験のデジタル化」です。2016年はVR元年と呼ばれた時期ですしその年の夏、「ポケモンGO」が世界中でローンチされ、ARが一挙に身近になりました。JFRグループでも、新時代の商業施設におけるCXにおいてVR・ARは欠かすことができないものと考え、それぞれのアプローチで鋭意、取り組んでいます。

なぜならデバイスの進化は着実に進み、人々の日常生活と市場に大きな影響を与えているからです。2008年にiPhone3Gが発売されて以来、B2C物販系のECの市場は膨れ上がっています。ガートナー社は2022年、「2026年までに人々の4分の1は1日1時間以上をメタバースで過ごすようになる」との予測を発表しています。2026年というと来年ですね。実際、グローバル人口の3分の1は既にZ世代以下になっていますし、あながち誇張とは思えません。2024年に発売されたApple Vision Proのように、「スマートグラス」と呼ぶにはまだ大きくて高価ですが、スマートグラスへの進化を予感させるデバイスも出てきています。

メルマガ登録

メルマガ登録