プロマーケターの倫理と資本主義の精神~広告苦情50年の歴史から~ #03

バブル、詐欺、消費者金融…激動の時代を映す1990年前後の広告苦情。テレビが広告費押し上げ、ネットの時代へ【JARO 川名周】

消費者の声を起点に問題のある広告を自主規制する民間の機関、日本広告審査機構(以降:JARO)。この連載では、設立から50年にわたってJAROに寄せられてきた広告苦情の歴史(「苦情の50年史」)を振り返るとともに、今も昔も繰り広げられる広告と倫理のせめぎ合い、そしてプロのマーケターに求められる「倫理性」について、考えていきたいと思います。

初回では「プロフェッショナル」という言葉が持つ歴史的背景から導き出される、プロマーケターに必要とされる素養を示しました。第2回は1974年のJARO設立からの10年間に寄せられた広告苦情から、詐欺まがいの広告の横行、そして消費者保護のための規制強化の流れを概説しました。

第3回となる本稿は1984-1993年度と1994-2003年度の計20年分を続けて解説します。バブル経済が弾け、国内外で政治・経済の激動が重なったこの時期。1980年代に広告会社に入った私にとっては、仕事が楽しくて仕方がなかった日々が思い出されますが、広告費が増大する反面、JAROが受け付ける広告苦情も増加と多様化を見せ、現代に繋がる新たな局面を迎えていきます。

初回では「プロフェッショナル」という言葉が持つ歴史的背景から導き出される、プロマーケターに必要とされる素養を示しました。第2回は1974年のJARO設立からの10年間に寄せられた広告苦情から、詐欺まがいの広告の横行、そして消費者保護のための規制強化の流れを概説しました。

第3回となる本稿は1984-1993年度と1994-2003年度の計20年分を続けて解説します。バブル経済が弾け、国内外で政治・経済の激動が重なったこの時期。1980年代に広告会社に入った私にとっては、仕事が楽しくて仕方がなかった日々が思い出されますが、広告費が増大する反面、JAROが受け付ける広告苦情も増加と多様化を見せ、現代に繋がる新たな局面を迎えていきます。

1984~1993年度:詐欺商法が社会問題化、テレビが新聞上回る

この時期は、急激な円高やバブル経済の崩壊を経験し、昭和から平成への改元や冷戦終結といった歴史的な出来事が重なりました。

また、いわゆる「悪質商法」が社会問題となり、1985年には金地金の預託商法による詐欺被害が拡大した「豊田商事事件」が発生しました(トヨタグループや山口県岩国市の同名企業とは無関係)。

この事件を受け、1986年には預託法が制定され、その後も抵当証券業規制法の制定、無限連鎖講防止法(ネズミ講防止法)や訪問販売法の改正など、詐欺的な悪質商法に対する規制を強化するための法律制定や改正が相次ぎました。

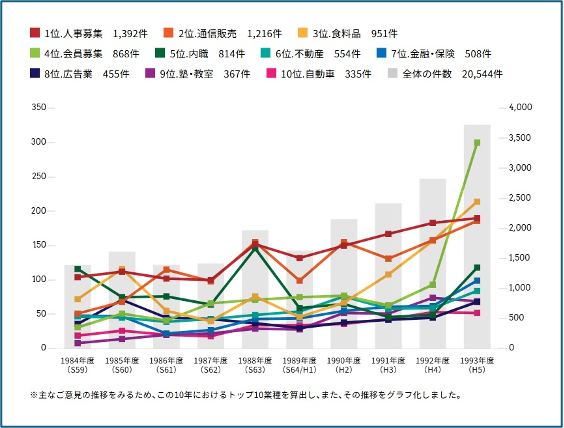

業種別の受付件数

棒グラフ:全体件数 折れ線グラフ:上位10業種の件数推移(1984-1993)

棒グラフ:全体件数 折れ線グラフ:上位10業種の件数推移(1984-1993)

JAROの受付件数は、1984年度には1,390件、1993年度には3,725件と大きく伸びていきました。主に問題となっていたのは悪質な人事募集や内職、会員募集などでした。中には人事募集広告の形式を取りながら、「内職の仕事を得るため」として高額な物品の購入や講座の受講を持ち掛ける事例もありました。

また、不当な広告費を請求する「広告の取り方」に関する商法の相談も引き続き寄せられました。典型的な例としては、電話帳に広告を出している店舗や会社に、その広告を切り抜いたものと広告料の振込用紙を送り、それが実は私製電話帳の掲載勧誘であるのに、正式な請求書と勘違いさせてお金を支払わせようとする手法が挙げられます。

さらに、雑誌に掲載された「身長を伸ばす」などと謳う怪しい商品の通信販売や、健康食品を含む食料品の広告に対する相談も多く寄せられました。

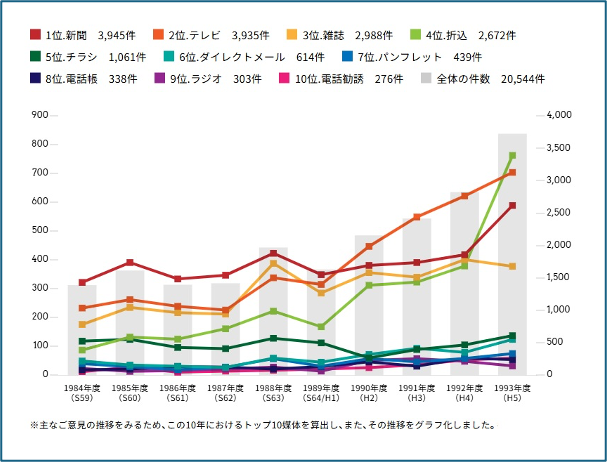

媒体別の受付件数

棒グラフ:全体件数 折れ線グラフ:上位10媒体の件数推移(1984-1993)

棒グラフ:全体件数 折れ線グラフ:上位10媒体の件数推移(1984-1993)

媒体別では、1989年度までは①新聞②テレビ③雑誌④折込という順でしたが、1990年度にテレビが新聞を上回りました。

テレビCMでは「表示」よりも、その「表現」に対する声が寄せられているのが大きな特徴です。「不快な印象を与える」「子どもの教育上好ましくない」など、2025年の現在にも見られる意見が寄せられています。

また、この期の後半では、折込広告の不適切な表示が問題視され、1990年度にはJAROでも、問題のある広告を調査するための新たな取り組みとして折込広告の消費者モニター制度がスタートしました。

この10年のポイント:

🔳苦情件数が増加。93年度には84年度に比べて2.7倍増の3,700件強に。

🔳詐欺まがいの悪質商法が社会問題化。苦情の業種別では前の10年に引き続き、「広告業」「内職」「人事募集」「会員募集」などの悪質事例が目立った。

🔳媒体別では「新聞」から「テレビ」へ1位が移行。テレビでは「表現」への不快感に関する苦情が多く集まる。

メルマガ登録

メルマガ登録