不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」を運営するLIFULL(ライフル)で、生活者の住まい探しと住生活に関わる不動産会社や自治体のマーケティングに取り組む篠崎亮氏が、時代の変化に伴う消費者や商品・サービスの動向を読み解き、未来を拓くマーケティングのあり方を模索する本連載。

今回は、現在起きている世界の2つの戦争ーー「人口減少社会」と「生成AIの浸透」の中で、ヒトが持つ価値とマーケターの向き合い方の論点を、実務家の立場から提案・解説する。

今回は、現在起きている世界の2つの戦争ーー「人口減少社会」と「生成AIの浸透」の中で、ヒトが持つ価値とマーケターの向き合い方の論点を、実務家の立場から提案・解説する。

人々の「痛み」によって生まれる分断が、日本経済再興の障壁になっている

前回、アメリカの現政権の自国利益優先の方針について触れました。高関税による国内産業保護の施策により、中国との相互関税34%を発動したほか、メキシコやカナダ等の多くの国を巻き込み、日本にも部門別関税とは別に新たな関税がかかる見込みで協議が行われています。対米輸出額の大きい産業をはじめ、日本経済に与える影響は少なくないと思うと同時に、この外交交渉のニュース自体が消費者心理に与える影響が大きいと感じます。

国内では、米の価格高騰、高額医療制度の上限額引き上げ、基礎年金底上げの議論のニュースもメディアを賑わせています。こうした、食料や医療といった生活に直結する社会変化が生活者の危機意識を高めています。さらには、国民所得に占める税金と社会保険料の割合を示す国民負担率は46.2%と過去最高の水準に。日本が過去に経験した裕福な経済とのギャップが身をもって感じられ、社会への不信を招いているように思います。

また、大阪・関西万博の開催期間にあわせて、大阪道頓堀の戎橋下の遊歩道に「座り込み対策」として設置された万能塀は、グリ下(大阪の繁華街・ミナミのグリコの看板下の遊歩道)に集まっていた若者たちの移動を強いました。このニュースと、先の相互関税から、私は2009年に作られたメキシコとアメリカの壁を思い浮かべました。物理的な壁を象徴に、隣人を他者とみなす「精神的な分断」を招くものだと感じています。

訪日外国人の数は2025年に入ってからの3ヵ月で1000万人を突破し、昨対で約119%の成長率を見せています。ただ北海道・ニセコ町や長野県・白馬村を見れば、外資系の企業がリゾート開発を進め、外資系ホテルが消費の入口を押さえ、日本に外貨が落ちづらい仕組みとなっています。一時期インバウンド観光で「日本人の丁寧さ・親切さ」が注目されていた状況と比べると、サービス力という価値が希薄化したように思えます。

これらの社会変動は、本連載の第1回・第2回でも触れた、分断と不干渉の社会において「生存本能」と「つながり」を求めるインサイトとの連続的な文脈にある話です。そして、土地を超えて経済をコントロールしようとする国内外の力が働く中で、日本経済の価値・稼ぐ力は見直しを迫られており、日本人は「日本を豊かにする原資は何か?」を、早急に見出していかなければなりません。

こうした経済・社会状況を見るにつけ、東日本大震災の直前の年に、バックパッカーとして携帯が使えず地図を広げて複数国を歩いた経験から、友人に「日本はタイを見習うと良いのでは」と発言をしたことを思い出します。当時の経済的な不誠実さや社会システムの不透明性に共通性を見出したのと、温暖化による気候変動の予測を捉えての発言でした。「インバウンド観光の盛り上がり」という側面で予期した通りになったと思う部分もありながら、当時の発言に込めた意図とは異なる結果が見えてきています。

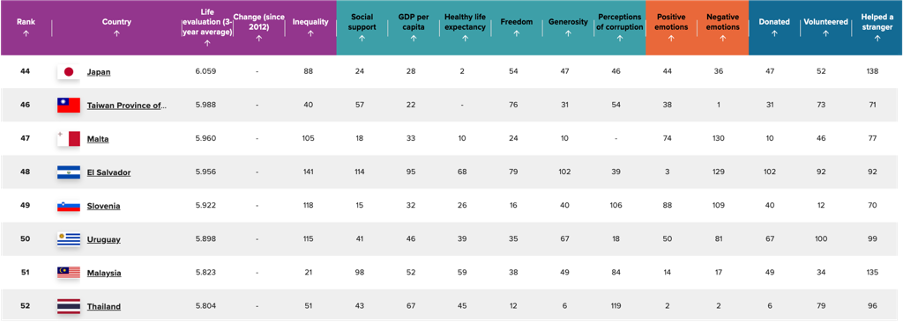

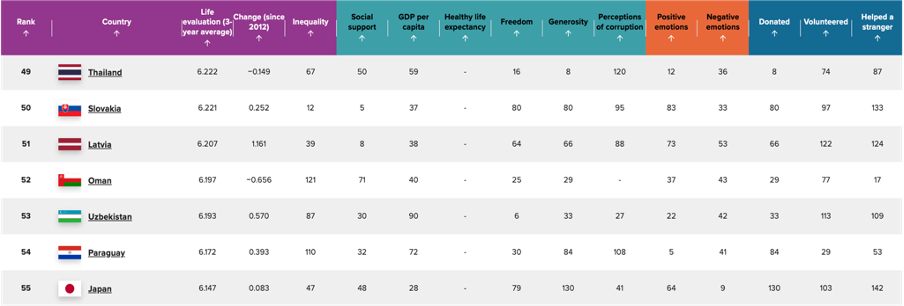

その意図とは「心の豊かさ」です。「微笑みの国」と呼ばれるタイの人々の寛容さと活力に魅力を感じるとともに、今の時代に必要なものだと思いました。国連が2011年に発表した「世界幸福度報告書(World Happiness Report)」で、日本は44位、タイは51位。社会保障・経済においては日本が優位である一方、寛容さ・自由度・ポジティブな感情ではタイが優位となっていました。そして、2024年の最新ランキングではタイと日本の順位は逆転。実際には、どちらの国も格差社会という課題はあり、見習う対象は上位の北欧の国々のほうが良いのではとも思いますが、他者への寛容さ・活力は生活者が自分たちでコントロールできる指標にありながら、評価を落としています。そしてこの結果は、他コミュニティへの共感や関心の希薄化、分断が加速することにもつながっているように思います。

※World Happiness Report dashboardはこちら

なぜ分断が生まれて共感が希薄な時代になったのか。それは「総中流社会から大下流社会へ」の変化の中で、生活水準を下げることに対して心理的な痛みを感じることが一因だと考えます。変化を意識的に捉えることには「ある種の痛み」が伴い、それは共感ではなく他者との違い・差分を捉えようとする心につながるのだと思います。

これは社会心理学の社会的比較理論で述べられる、いわゆる「下方比較」によって心地良さを得ようとする心理だと思います。本連載では、第1回で災害による「喪失感」、第4回でお金を意識して使うことによる「痛み」に触れましたが、人々の心に回復の暇もなく連続した傷ができることは、稼ぐ・消費するという経済を回す力の低下を引き起こします。つまり日本経済再興の障壁であり、自社の商品・サービスの消費を促して経済を動かすマーケターの障壁でもあるこうした傷をいかに癒し、意欲的な行動の動機づけを行うか。この問いを解決することが、消費を生むカギだと考えます。

メルマガ登録

メルマガ登録